Special regionalization of cryosphere culture service in China

Received date: 2021-06-02

Request revised date: 2021-12-27

Online published: 2022-03-25

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41690143)

National Natural Science Foundation of China(41721091)

Copyright

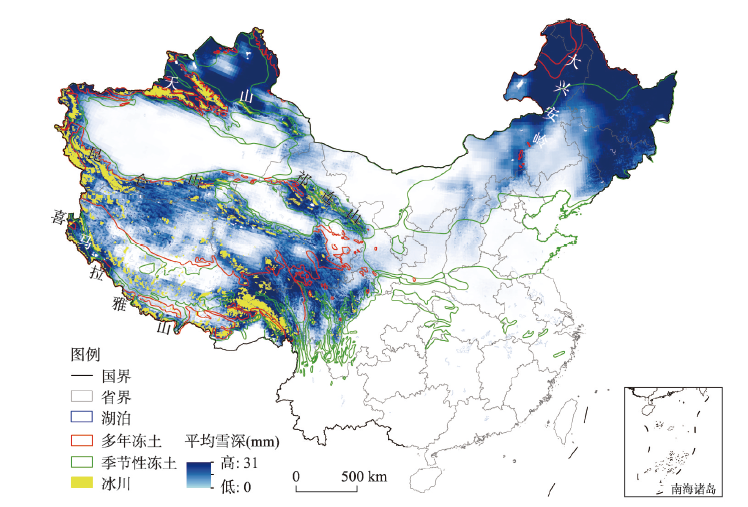

Drawing on the theories and methods of China's cryosphere service regionalization, physical and human geography regionalization, this paper integrates the components of China's cryosphere (glaciers, frozen soil and snow cover) and its social and cultural elements (nationalities, history, settlements, tourism culture and administrative divisions) and puts forward a special regionalization scheme of Chinese cryosphere culture service oriented by "cultural service+cultural industry+economic development" by using the methods of similarity and difference, comprehensiveness and dominance, hierarchy and logic, spatial continuity and administrative boundary. Based on spatial clustering method and the expert judgment, Chinese cryosphere culture divisions can be identified into five regions, namely, Qinghai-Tibet Plateau glacier-frozen soil- snow cover-culture region, northwestern China glacier - snow cover culture region, northeastern China frozen soil- snow cover culture region, northern China snow cover culture region and southern China snow cover culture region. According to the heterogeneity of culture and region, the five regions can be divided into 12 subcategories and 51 basic types. The thematic regionalization scheme is in good agreement with the spatial distribution of the cryosphere and the comprehensive regionalization of physical geography and human geography, which reflects the interdependent relationship between natural elements of the cryosphere and cultural elements of the cryosphere region and the rules of regional spatial heterogeneity. This research can deepen the understanding of China's cryospheric cultural service and their spatial heterogeneity, and provides a scientific basis for the protection, inheritance and promotion of cryospheric culture, as well as the development of cryospheric tourism industry, and the operation and management of related industries in different regions.

WANG Shijin , XU Xinwu , DOU Wenkang , QIN Dahe . Special regionalization of cryosphere culture service in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2022 , 77(1) : 16 -34 . DOI: 10.11821/dlxb202201002

表1 冰冻圈文化服务区划指标体系及数据来源Tab. 1 Index system and data sources for the zoning of cryosphere culture service |

| 一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 自然 | 冰川数量 | 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 (http://www.crensed.ac.cn/portal/) | 研究区各地市州冰川数量 |

| 冻土类型 | 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 (http://www.crensed.ac.cn/portal/) | 分布以赋值表示:多年冻土为0.67,季节性冻土为0.33 | |

| 最大积雪日数 | 中国气象局气象数据中心 (http://data.cma.cn) | 反映积雪期 | |

| 文化 | 少数民族比例 | 各省市年鉴、中国少数民族年鉴 | 体现少数民族、语言、民俗文化 |

| 非物质文化遗产数量 | 中国非物质文化遗产网 http://www.ihchina.cn/ | 体现非遗历史文化 | |

| 传统村落数量 | 中国传统村落网 (http://www.chuantongcunluo.com/) | 体现传统村落建筑文化 | |

| 冰雪旅游景点及冰雪文化节庆数量 | 本研究 | 反映冰雪旅游文化 |

表2 中国冰冻圈文化服务专题区划Tab. 2 Special regionalization of cryosphere culture service |

| 一级 | 二级 | 三级 | 包含地区 |

|---|---|---|---|

| 青藏高原冰川—冻土—积雪—藏族文化区Ⅰ | 卫藏冰川—冻土—积雪文化区Ⅰ1 | 阿里冰川—冻土—积雪—卫藏文化区Ⅰ1A | 阿里地区 |

| 那曲冰川—冻土—积雪—卫藏文化区Ⅰ1B | 那曲市 | ||

| 后藏冰川—冻土—积雪—卫藏文化区Ⅰ1C | 日喀则市 | ||

| 前藏冰川—冻土—积雪—卫藏文化区Ⅰ1D | 拉萨市、山南市、林芝市 | ||

| 康巴冰川—冻土—积雪文化区Ⅰ2 | 青海冰川—冻土—积雪—康巴文化区Ⅰ2A | 玉树藏族自治州 | |

| 昌都冰川—冻土—积雪—康巴文化区Ⅰ2B | 昌都市 | ||

| 川西冰川—冻土—积雪—旅游文化区Ⅰ2C | 甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州、凉山彝族自治州(木里藏族自治县) | ||

| 滇西北冰川—冻土—积雪—旅游文化区Ⅰ2D | 怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州、丽江市 | ||

| 安多冰川—冻土—积雪文化区Ⅰ3 | 昆仑山冰川—冻土—积雪—安多文化区Ⅰ3A | 海西蒙古族藏族自治州 | |

| 祁连山冰川—冻土—积雪—文化区Ⅰ3B | 海北藏族自治州、西宁市、海东市 | ||

| 唐古拉山冰川—冻土—积雪—安多文化区Ⅰ3C | 果洛藏族自治州、海南藏族自治州、黄南藏族自治州 | ||

| 西北冰川—积雪—丝路文化区Ⅱ | 北疆冰川—积雪哈萨克族草原文化区Ⅱ1 | 伊犁河冰川—积雪—哈萨克族草原文化区Ⅱ1A | 伊犁哈萨克自治州 |

| 塔城冰川—积雪—哈萨克/蒙古族草原文化区Ⅱ1B | 博尔塔拉蒙古族自治州、塔城地区、克拉玛依市 | ||

| 阿勒泰冰川—积雪—冰雪旅游文化区Ⅱ1C | 阿勒泰地区 | ||

| 天山冰川—积雪—绿洲文化区Ⅱ1D | 昌吉回族自治州、石河子市、五家渠市、乌鲁木齐市 | ||

| 吐—哈冰川—积雪—坎儿井文化区Ⅱ1E | 吐鲁番市、哈密市 | ||

| 南疆冰川—积雪维吾尔族绿洲文化区Ⅱ2 | 喀什冰川—积雪—塔吉克柯尔克孜族绿洲文化区Ⅱ2A | 克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、图木舒克市 | |

| 昆仑山北麓冰川—积雪—和田维吾尔族绿洲文化区Ⅱ2B | 和田地区 | ||

| 塔克拉玛干冰川—积雪—维吾尔—蒙古族绿洲文化区Ⅱ2C | 阿克苏地区、阿拉尔市、巴音郭勒蒙古族自治州 | ||

| 河西走廊冰川—积雪绿洲文化区Ⅱ3 | 酒泉冰川—积雪—石窟长城文化区Ⅱ3A | 酒泉市、嘉峪关市 | |

| 祁连山北麓冰川—积雪—石窟长城文化区Ⅱ3B | 金昌市、张掖市、武威市 | ||

| 东北冻土—积雪—满族文化区Ⅲ | 小兴安岭/长白山冻土—积雪满族文化区Ⅲ1 | 漠河冻土—积雪—中俄文化区Ⅲ1A | 大兴安岭北部地区 |

| 小兴安岭冻土—积雪—中俄文化区Ⅲ1B | 黑河市、伊春市 | ||

| 三江平原冻土—积雪—赫哲族渔猎文化区Ⅲ1C | 鹤岗市、佳木斯市、双鸭山市、鸡西市、七台河市、牡丹江市 | ||

| 长白山冻土—积雪—朝鲜族文化区Ⅲ1D | 延边朝鲜族自治州、白山市 | ||

| 松辽平原冻土—积雪满族文化区Ⅲ2 | 松嫩平原冻土—积雪—冰雪旅游文化区Ⅲ2A | 齐齐哈尔市、大庆市、绥化市、哈尔滨市、白城市、松原市、长春市、吉林市 | |

| 辽河平原冻土—积雪—二人转文化区Ⅲ2B | 四平市、辽源市、通化市、铁岭市、抚顺市、沈阳市、阜新市、锦州市、朝阳市、葫芦岛市 | ||

| 辽东半岛冻土—积雪—朝鲜族文化区Ⅲ2C | 丹东市、本溪市、辽阳市、鞍山市、盘锦市、营口市、大连市 | ||

| 大兴安岭冻土—积雪蒙古族文化区Ⅲ3 | 呼伦贝尔冻土—积雪—三少民族文化区Ⅲ3A | 呼伦贝尔市 | |

| 锡林郭勒冻土—积雪—蒙古族那达慕文化区Ⅲ3B | 兴安盟、锡林郭勒盟 | ||

| 辽西河流域冻土—积雪—红山文化区Ⅲ3C | 通辽市、赤峰市 | ||

| 北方积雪—中原文化区Ⅳ | 内蒙古高原积雪文化区Ⅳ1 | 阿拉善积雪—蒙古族文化区Ⅳ1A | 阿拉善盟 |

| 河套平原积雪—蒙古族文化区Ⅳ2B | 巴彦淖尔市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市 | ||

| 呼和浩特积雪—蒙古族草原文化区Ⅳ3C | 乌兰察布市、呼和浩特市 | ||

| 黄土高原积雪文化区Ⅳ2 | 陇中高原积雪—陇原文化区Ⅳ2A | 兰州市、白银市、临夏回族自治州、定西市 | |

| 陕北高原积雪—窑洞文化区Ⅳ2B | 榆林、延安市 | ||

| 关中平原积雪—秦文化区Ⅳ2C | 宝鸡、咸阳、西安、铜川、渭南、商洛市 | ||

| 山西高原积雪—晋文化区Ⅳ2D | 大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、太原市、阳泉市、晋中市、临汾市、长治市、运城市、晋城市 | ||

| 华北平原积雪文化区Ⅳ3 | 河南积雪—河洛文化区Ⅳ3A | 三门峡、洛阳、焦作、郑州、平顶山、安阳、濮阳、鹤壁、新乡、开封、许昌、漯河、商丘、周口 | |

| 京津冀积雪—燕赵文化区Ⅳ3B | 唐山市、秦皇岛市、承德市、张家口市、保定市、石家庄市、邢台市、邯郸市、衡水市、沧州市、廊坊市、北京市、天津市 | ||

| 山东积雪—齐鲁文化区Ⅳ3C | 聊城市、德州市、济南市、滨州市、东营市、泰安市、淄博市、潍坊市、青岛市、烟台市、威海市、菏泽市、济宁市、枣庄市、临沂市、日照市 | ||

| 南方积雪文化区Ⅴ | Ⅴ1 乌蒙山积雪—彝族文化区 | 六盘水市、曲靖市 | |

| Ⅴ2 大娄山积雪—红色文化区 | 遵义市 | ||

| Ⅴ3 大巴山积雪—巴蜀文化区 | 神农架林区、重庆市 | ||

| Ⅴ4 雪峰山积雪—湘西文化区 | 邵阳市 | ||

| Ⅴ5 衡山积雪—南岳文化区 | 衡阳市 | ||

| Ⅴ6 大别山积雪—红色文化区 | 安庆市 | ||

| Ⅴ7 庐山—九岭山—书院文化区 | 浏阳市、九江市、宜春市 | ||

| Ⅴ8 井冈山积雪—红色文化区 | 井冈山市 | ||

| Ⅴ9 黄山积雪—徽州文化区 | 黄山市 | ||

| Ⅴ10 雁荡山积雪—闽台文化区 | 温州市、台州市 | ||

本文是国家自然科学基金委重大项目“中国冰冻圈服务功能形成机理与综合区划研究”第三课题“中国冰冻圈过程与人文服务评估”的集成性成果,在此对课题组全体人员表示最诚挚的感谢;成文过程中得到了北京大学蔡运龙教授、中国科学院地理科学与资源研究所方创琳研究员和樊杰研究员、中国科学院西北生态环境资源研究院丁永建研究员的悉心指导,在此一并表示谢意。

| [1] |

[ 秦大河, 姚檀栋, 丁永建, 等. 冰冻圈科学概论. 北京: 科学出版社, 2018.]

|

| [2] |

[ 施雅风. 中国冰川与环境: 现在、过去和未来. 北京: 科学出版社, 2000.]

|

| [3] |

[ 秦大河, 姚檀栋, 丁永建, 等. 冰冻圈科学体系的建立及其意义. 中国科学院院刊, 2020, 35(4): 394-406.]

|

| [4] |

|

| [5] |

[ 王世金, 丁永建, 效存德. 冰冻圈变化对经济社会系统的综合影响及其适应性管理策略. 冰川冻土, 2018, 40(5): 863-874.]

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

[ 效存德, 苏勃, 王晓明, 等. 冰冻圈功能及其服务衰退的级联风险. 科学通报, 2019, 64(19): 1975-1984.]

|

| [9] |

[ 效存德, 王晓明, 苏勃. 冰冻圈人文社会学的重要视角: 功能与服务. 中国科学院院刊, 2020, 35(4): 504-513.]

|

| [10] |

[ 王世金, 赵井东. 中国冰川旅游发展潜力评价及其空间开发策略. 地理研究, 2011, 30(8): 1528-1542.]

|

| [11] |

[ 王世金, 徐新武, 颉佳. 中国滑雪场空间格局形成机制及其结构优化. 经济地理, 2019, 39(9): 222-231.]

|

| [12] |

[ 方创琳, 刘海猛, 罗奎, 等. 中国人文地理综合区划. 地理学报, 2017, 72(2): 179-196.]

|

| [13] |

[ 郑度, 葛全胜, 张雪芹, 等. 中国区划工作的回顾与展望. 地理研究, 2005, 24(3): 330-344.]

|

| [14] |

[ 郑度. 关于地理学的区域性和地域分异研究. 地理研究, 1998, 17(1): 4-9.]

|

| [15] |

[ 高江波, 黄姣, 李双成, 等. 中国自然地理区划研究的新进展与发展趋势. 地理科学进展, 2010, 29(11): 1400-1407.]

|

| [16] |

[ 刘洁, 黄金川, 林浩曦. 冰冻圈水资源服务功能区划研究综述. 干旱区地理, 2018, 41(4): 751-760.]

|

| [17] |

[ 杨勤业, 吴绍洪, 郑度. 自然地域系统研究的回顾与展望. 地理研究, 2002, 21(4): 407-417.]

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

[ 张和平, 姜涛. 主体功能区划分国外溯源. 知识经济, 2011(10): 45-46.]

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

[ 竺可桢, 宛敏渭. 物候学. 北京: 科学出版社, 1973.]

|

| [24] |

[ 黄秉维. 中国综合自然区划的初步草案. 地理学报, 1958, 24(4): 348-365.]

|

| [25] |

[ 吴征镒. 中国植被. 北京: 科学出版社, 1980.]

|

| [26] |

[ 宋永昌. 植被生态学. 上海: 华东师范大学出版社, 2001.]

|

| [27] |

[ 周立三. 中国综合农业区划. 北京: 农业出版社, 1981.]

|

| [28] |

[ 郭焕成. 中国农业经济区划. 北京: 科学出版社, 1999.]

|

| [29] |

[ 杨树珍. 中国经济区划研究. 北京: 中国展望出版社, 1990.]

|

| [30] |

[ 陆大道. 区域发展及其空间结构. 北京: 科学出版社, 1995.]

|

| [31] |

[ 耿大定, 陈传康, 杨吾扬, 等. 论中国公路自然区划. 地理学报, 1978, 33(1): 49-62.]

|

| [32] |

[ 刘彦随, 张紫雯, 王介勇. 中国农业地域分异与现代农业区划方案. 地理学报, 2018, 73(2): 203-218.]

|

| [33] |

[ 傅伯杰, 刘国华, 陈利顶, 等. 中国生态区划方案. 生态学报, 2001, 21(1): 1-6.]

|

| [34] |

[ 史培军, 孙劭, 汪明, 等. 中国气候变化区划(1961—2010年). 中国科学: 地球科学, 2014, 44(10): 2294-2306.]

|

| [35] |

[ 郑景云, 尹云鹤, 李炳元. 中国气候区划新方案. 地理学报, 2010, 65(1): 3-12.]

|

| [36] |

[ 吴绍洪, 潘韬, 刘燕华, 等. 中国综合气候变化风险区划. 地理学报, 2017, 72(1): 3-17.]

|

| [37] |

[ 李炳元, 潘保田, 程维明, 等. 中国地貌区划新论. 地理学报, 2013, 68(3): 291-306.]

|

| [38] |

[ 吴波, 郭书海, 李宝林, 等. 中国土壤环境功能区划方案. 应用生态学报, 2018, 29(3): 961-968.]

|

| [39] |

[ 申元村, 王秀红, 程维明, 等. 中国戈壁综合自然区划研究. 地理科学进展, 2016, 35(1): 57-66.]

|

| [40] |

[ 郭子良, 崔国发. 中国自然保护综合地理区划. 生态学报, 2014, 34(5): 1284-1294.]

|

| [41] |

[ 王金南, 许开鹏, 迟妍妍, 等. 我国环境功能评价与区划方案. 生态学报, 2014, 34(1): 129-135.]

|

| [42] |

[ 赵岩, 王治国, 孙保平, 等. 中国水土保持区划方案初步研究. 地理学报, 2013, 68(3): 307-317.]

|

| [43] |

[ 王治国, 张超, 纪强, 等. 全国水土保持区划及其应用. 中国水土保持科学, 2016, 14(6): 101-106.]

|

| [44] |

[ 樊杰. 中国主体功能区划方案. 地理学报, 2015, 70(2): 186-201.]

|

| [45] |

[ 刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究. 地理学报, 2010, 65(12): 1496-1506.]

|

| [46] |

[ 潘竟虎, 从忆波. 基于景点空间可达性的中国旅游区划. 地理科学, 2014, 34(10): 1161-1168. ]

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

[ 钟镇涛, 黎夏, 许晓聪, 等. 1992—2010年中国积雪时空变化分析. 科学通报, 2018, 63(25): 2641-2654.]

|

| [51] |

[ 孙秀忠, 罗勇, 张霞, 等. 近46年来我国降雪变化特征分析. 高原气象, 2010, 29(6): 1594-1601.]

|

| [52] |

[ 周尚意, 孔翔, 朱竑. 文化地理学. 北京: 高等教育出版社, 2008.]

|

| [53] |

[ 张岱年, 方克立. 中国文化概论. 北京: 北京师范大学出版社, 1994.]

|

| [54] |

[ 王恩涌, 胡兆量, 周尚意, 等. 中国文化地理. 北京: 科学出版社, 2008.]

|

| [55] |

[ 崔新建. 文化认同及其根源. 北京师范大学学报: 社会科学版, 2004(4): 102-104, 107.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |