Identification and poverty alleviation pathways of multidimensional poverty and relative poverty at county level in China

Received date: 2020-07-27

Revised date: 2021-04-30

Online published: 2021-08-25

Supported by

Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences(XDA23070400)

National Natural Science Foundation of China(41901234)

National Natural Science Foundation of China(51909052)

Copyright

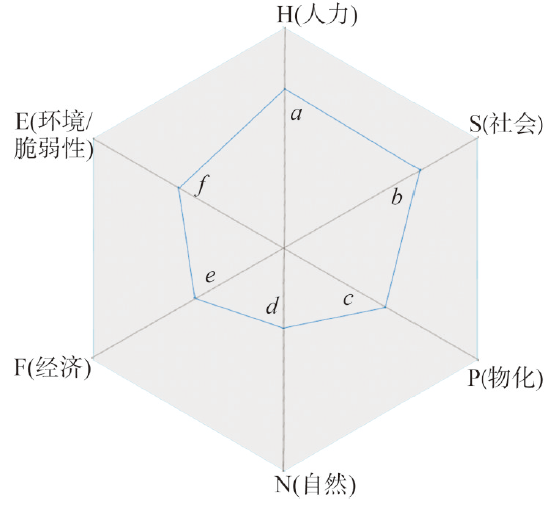

China has secured a comprehensive victory in its fight against poverty. After 2020, the focus of China's battle against poverty will shift from relative poverty to absolute poverty, and from poverty in terms of income to that in other dimensions. This study applies the county as the basic unit and 31 provinces (autonomous regions/municipalities) of China as the study area. It identifies poverty levels in each county by the average night light index and the county multidimensional development index. Using the multidimensional relative poverty identification method based on the sustainable models, we analyzed the current situation of China's poverty from two aspects—multidimensional poverty and relative poverty. Finally, we explore the poverty alleviation pathways in four aspects, namely, education poverty alleviation, agricultural poverty alleviation, industrial poverty alleviation, and tourism poverty alleviation. The results revealed that nearly 60% of counties in China were primarily in multidimensional relative poverty, most of which were classified as multidimensional relatively light poverty counties. According to the average night light index and the county multidimensional development index, the numbers of poverty counties in China were 602 and 611, respectively; as of 2018, the proportions of national poverty-stricken counties accounted for 63% and 79%, respectively. The result implied that the county multidimensional development index had a more comprehensive poverty identification mechanism. Moreover, the multidimensional poverty counties were concentrated in Gansu, Sichuan, and Yunnan. Meanwhile, the development of Jilin, Liaoning, and Heilongjiang should not be overlooked. From the viewpoint of pathways, 414, 172, 442, and 298 poverty counties were suitable to industrial poverty alleviation, education poverty alleviation, tourism poverty alleviation, and agricultural poverty alleviation, respectively. Some 61% of counties had more poverty-causing factors, implying that multidimensional poverty alleviation is suitable in most of the poverty-stricken counties. These conclusions can provide a crucial scientific basis for ensuring sustainable poverty alleviation.

XU Lidan , DENG Xiangzheng , JIANG Qun'ou , MA Fengkui . Identification and poverty alleviation pathways of multidimensional poverty and relative poverty at county level in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021 , 76(6) : 1455 -1470 . DOI: 10.11821/dlxb202106010

表1 县域多维贫困评价指标体系Tab. 1 Multidimensional poverty evaluation index system at the county level |

| 目标层 | 指标层 | 指标属性 | 权重 |

|---|---|---|---|

| 人力资本 | 人口密度 | + | 0.0633 |

| 中学生人数占人口比例 | + | 0.0281 | |

| 乡村从业人员占人口比例 | + | 0.0363 | |

| 物化资本 | 机械总动力 | + | 0.0486 |

| 粮食产量 | + | 0.0503 | |

| 道路面积占地比例 | + | 0.1277 | |

| 经济资本 | 人均GDP | + | 0.0678 |

| 农村居民纯收入 | + | 0.0703 | |

| 地区财政收入 | + | 0.0809 | |

| 居民存款余额 | + | 0.0504 | |

| 社会品销售总额 | + | 0.0529 | |

| 社会资本 | 城镇化率 | + | 0.0476 |

| 医疗床位数 | + | 0.0506 | |

| 夜间灯光数据 | + | 0.0919 | |

| 自然资本 | 年平均降雨量 | + | 0.0230 |

| 平均高程 | - | 0.0277 | |

| NPP | + | 0.0218 | |

| 环境/脆弱性 | 坡度大于15°面积占比 | - | 0.0075 |

| 地形破碎度 | - | 0.0533 |

表2 耦合协调类型划分Tab. 2 Classification of the coupling coordination type |

| 协调发展型 | 濒临失调型 | 衰退失调型 | |

|---|---|---|---|

| 产业 | ≥ 0.57 | [0.36, 0.57) | <0.36 |

| 教育 | ≥ 0.59 | [0.42, 0.59) | <0.42 |

| 旅游 | ≥ 0.56 | [0.33, 0.56) | <0.33 |

| 农业 | ≥ 0.52 | [0.35, 0.52) | <0.35 |

表3 耦合差异类型划分Tab. 3 Classification of coupling differences |

| 耦合协调类型 | 划分依据 | 耦合差异类型 |

|---|---|---|

| 协调发展型 | |u1-u2| ≤ 0.1 | 共同发展型 |

| u1-u2 < -0.1 | 县域发展滞后型 | |

| u1-u2>0.1 | 产业/教育/旅游/农业发展滞后型 | |

| 濒临失调型、衰退失调型 | |u1-u2| ≤ 0.1 | 共同滞后型 |

| u1-u2 < -0.1 | 县域发展滞后型 | |

| u1-u2>0.1 | 产业/教育/旅游/农业发展滞后型 |

表4 2018年中国贫困县耦合协调类型划分Tab. 4 Classification of coupling coordination type of poverty-stricken counties in China in 2018 |

| 分类 | 类别 | 数量 | 分类 | 类别 | 数量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 产业 | 协调发展型 | 97 | 旅游 | 协调发展型 | 102 |

| 濒临失调型 | 103 | 濒临失调型 | 72 | ||

| 衰退失调型 | 440 | 衰退失调型 | 466 | ||

| 教育 | 协调发展型 | 212 | 农业 | 协调发展型 | 145 |

| 濒临失调型 | 174 | 濒临失调型 | 141 | ||

| 衰退失调型 | 254 | 衰退失调型 | 354 |

表5 中国贫困县扶贫路径选择依据Tab. 5 Selection basis of the path to poverty alleviation of poverty-stricken counties in China |

| 耦合差异类型 | 选择依据 | 扶贫建议 |

|---|---|---|

| 共同发展型 | 县域发展与产业/教育/旅游/农业发展相互促进且二者同步发展,不需要采用相应方式扶贫 | 其他方式扶贫 |

| 共同滞后型 | 县域发展与产业/教育/旅游/农业发展相互抑制且二者差距较小,可以通过扶持一方发展或同时加速双方发展,减缓二者之间的抑制作用,以达到加速县域发展的目的 | 产业/教育/旅游/农业扶贫与其他扶贫方式相结合 |

| 产业/教育/旅游/农业发展滞后型 | 县域产业/教育/旅游/农业发展落后限制了县域的发展,有必要采用产业/教育/旅游/农业扶贫方式提高产业/教育/旅游/农业发展,从而减缓对县域发展的限制 | 重视县域产业/教育/旅游/农业扶贫 |

| 县域发展滞后型 | 县域发展的落后限制了县域产业/教育/旅游/农业的发展,有必要采用其他方式减缓县域贫困 | 其他方式扶贫 |

| [1] |

[ 黄承伟. 脱贫攻坚彰显中国共产党治理能力. 中国领导科学, 2020(3):23-27.]

|

| [2] |

[ 王淑芳, 周伟. 深度贫困地区脱贫攻坚的研究现状与发展态势. 农村经济与科技, 2020,31(7):180-182.]

|

| [3] |

[ 陈志钢, 毕洁颖, 吴国宝, 等. 中国扶贫现状与演进以及2020年后的扶贫愿景和战略重点. 中国农村经济, 2019(1):2-16.]

|

| [4] |

[ 杨国涛, 王广金. 中国农村贫困的测度与模拟: 1995—2003. 中国人口·资源与环境, 2005,15(6):30-34.]

|

| [5] |

[ 刘彦随, 周扬, 刘继来. 中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略. 中国科学院院刊, 2016,31(3):269-278.]

|

| [6] |

[ 曾永明, 张果. 基于GIS和BP神经网络的区域农村贫困空间模拟分析: 一种区域贫困程度测度新方法. 地理与地理信息科学, 2011,27(2):70-75.]

|

| [7] |

|

| [8] |

[ 武鹏, 李同昇, 李卫民. 县域农村贫困化空间分异及其影响因素: 以陕西山阳县为例. 地理研究, 2018,37(3):593-606.]

|

| [9] |

[ 罗庆, 樊新生, 高更和, 等. 秦巴山区贫困村的空间分布特征及其影响因素. 经济地理, 2016,36(4):126-132.]

|

| [10] |

|

| [11] |

[ 刘彦随, 李进涛. 中国县域农村贫困化分异机制的地理探测与优化决策. 地理学报, 2017,72(1):161-173.]

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

[ 周扬, 郭远智, 刘彦随. 中国县域贫困综合测度及2020年后减贫瞄准. 地理学报, 2018,73(8):1478-1493.]

|

| [15] |

[ 刘艳华, 徐勇. 中国农村多维贫困地理识别及类型划分. 地理学报, 2015,70(6):993-1007.]

|

| [16] |

[ 李昊儒, 毛丽丽, 梅旭荣, 等. 近30年来我国粮食产量波动影响因素分析. 中国农业资源与区划, 2018,39(10):1-10, 16.]

|

| [17] |

[ 潘竟虎, 赵宏宇, 董磊磊. 基于DMSP-OLS数据和可持续生计的中国农村多维贫困空间识别. 生态学报, 2018,38(17):6180-6193.]

|

| [18] |

[ 罗耀文, 任周鹏, 葛咏, 等. 基于PCA-GWR方法的村级贫困时空格局及致贫因素分析. 地球信息科学学报, 2020,22(2):231-245.]

|

| [19] |

[ 冯娅娅, 潘竟虎, 杨亮洁. 中国县域农村贫困的空间模拟分析. 地球信息科学学报, 2018,20(3):321-331.]

|

| [20] |

[ 孙久文, 夏添. 中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定: 基于理论、政策和数据的分析. 中国农村经济, 2019(10):98-113.]

|

| [21] |

[ 王小林, 冯贺霞. 2020 年后中国多维相对贫困标准: 国际经验与政策取向. 中国农村经济, 2020(3):2-21.]

|

| [22] |

|

| [23] |

[ 李响, 齐文平, 谭畅, 等. 生态环境脆弱性与多维贫困的耦合关系: 基于广西河池市1586个贫困村的实证分析. 应用生态学报, 2019,30(12):4303-4312.]

|

| [24] |

[ 戢晓峰, 李武, 郝京京. 连片特困地区可达性与贫困程度的空间耦合模型. 交通运输系统工程与信息, 2017,17(4):33-39.]

|

| [25] |

[ 容贤标, 胡振华, 熊曦. 旅游业发展与生态文明建设耦合度的地区间差异. 经济地理, 2016,36(8):189-194.]

|

| [26] |

[ 冯雨雪, 李广东. 青藏高原城镇化与生态环境交互影响关系分析. 地理学报, 2020,75(7):1386-1405.]

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

[ 樊杰, 周侃, 伍健雄. 中国相对贫困地区可持续发展问题典型研究与政策前瞻. 中国科学院院刊, 2020,35(10):1249-1263.]

|

| [30] |

[ 金贵, 邓祥征, 董寅, 等. 发展地理学视角下中国多维贫困测度及时空交互特征. 地理学报, 2020,75(8):1633-1646.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |