作者简介:何大明 (1958-), 男, 教授, 中国地理学会理事 (S110000355M), 主要从事国际河流、跨境水与生态安全等研究。E-mail: dmhe@ynu.edu.cn

我国因发育了亚洲大陆的主要国际河流而成为全球最重要的上游水道国。近30年来,在全球化趋势下,国际河流的合理利用与保护、生态变化与跨境影响、地缘合作与安全维护等,广受国际关注,成为地理、生态和地缘政治等学科交叉研究的热点。本文按“国际河流”、“跨境水资源”、“跨境生态安全”等关键词,从《地理学报》及其英文版J. Geographical Sciences中检索近30年来发表的相关文献,以此为主要依据,回顾地理学对我国国际河流研究取得的主要进展,判识存在的问题和所面临的挑战;在此基础上,结合科学发展的趋势和我国地缘合作等重大需求,展望研究前景。

China is the most important upstream country in the world, where the major international rivers in Asian continent originate. Under the influences of globalization, the transboundary issues, such as the reasonable utilization and protection, ecological change and impact, geopolitical cooperation and eco-security in international rivers, have become a world-wide concern and they are the hot topics of interdisciplinary research in the field of geography, ecology and geopolitics. The paper, based on the literature review, which included key words of "international rivers", "transboundary water resources" and "transboundary eco-security", and articles published in Acta Geographica Sinica (Chinese version) and Journal of Geographical Sciences (English version) in the past 30 years, reviewed the progress of international river studies in China from the perspective of geographical sciences, and identified the key problems, challenges, and key research categories. Furthermore, we prospected the scientific advances and China's geo-cooperation development in the future.

跨越或形成国家边境的河流统称国际河流。其中, 流经两个或两个以上国家的河流又称跨国河流或多国河流, 如澜沧江— 湄公河; 作为国家边界的一部分, 分隔两个或两个以上国家的河流 (湖泊), 称为边界河流 (界湖), 如鸭绿江。历史上, 国际河流通常只关注地表河流及其地表水资源, 很少考虑地下水网及地下水资源。20世纪末, 随着对河流生态系统完整性和地下水资源的关注, 引入了国际水道系统 (international watercourse system) 概念。国际水道是指其组成部分位于不同国家的水道[1], 其内涵远比传统的国际河流广泛, 包括了跨越或形成国家边境的地表河流 (湖泊)、冰川以及地下河流和含水层。1990s初期, 随着“ 冷战” 结束及前苏联和东欧国家的解体, 国际河流的数量短期内大幅度提升, 从1978年的214条大幅度增加到了2002年的263条[2]。这些国际河流占据全球可用淡水的60%, 涉及145个国家, 其跨境水资源的合理利用、有效保护和协调管理等, 直接维系着全球的供水安全、粮食安全和社会稳定。自1980s后期“ 冷战” 结束以来, 受到不断加强的地缘政治经济合作和全球变化趋势影响, 国际河流区的资源利用与生态安全维护等, 受到广泛关注。

国际河流的水道连通性、河水的流动性和其生态系统的完整性, 不受流经国家边界的刚性约束, 将各流域国的环境变化与跨境影响、资源开发与地缘合作、跨境冲突与地缘安全密切关联, 导致国际河流区跨境资源环境问题复杂而敏感, 研究难度极大。

我国因发育了亚洲主要的国际河流而成为全球最重要的上游水道国, 我国国际河流的合理利用与保护、生态变化与跨境影响、地缘合作与安全维护等, 直接关系到国家的西部发展、水安全、粮食安全、能源安全、生态安全, 以及国家的地缘政治经济合作与周边安全。地理学对这些重大跨境问题进行多学科交叉研究, 极具科学价值和广泛应用前景。但我国将国际河流区的水文、水资源、水环境和干流水利水电工程等相关资料信息, 列入国家保密范畴, 关键信息的缺失导致研究难度大, 一些成果的发表也受限制。因此, 我国的国际河流研究, 在地理、水文水资源、环境与生态等方面的综合研究, 不仅滞后于国内其他河流的研究进程, 也与同期的国际研究水平有明显差距。

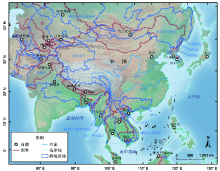

我国共拥有国际河流 (湖泊) 110多条 (个), 主要分布于东北、西北和西南三大片区。其中, 东北片区以毗邻水道 (界河、界湖) 为主, 西北和西南片区以连接水道 (跨境河流) 为主, 涉及境外18个流域国家 (图1)。

| 图1 中国与周边国家的主要跨境流域分布Fig. 1 Distribution of the main transboundary basins between China and its neighboring countries |

地理学等学科的发展, 离不开社会发展需求和科学技术进步的推动。历史上, 集中分布于我国边远、贫困山区的国际河流, 其综合开发和系统性研究几乎是空白。近30年来, 我国对国际河流的大规模开发和与周边国家的多层次地缘合作, 是推动地理学等对该领域基础研究和应用基础研究的主驱动力。

自20世纪80年代我国改革开放以来, 东北、西北和西南的广大国际河流区相继成为我国与周边国家开展国际合作的重点区域, 我国对国际河流的研究日益受到重视, 并取得快速发展; 进入新世纪后, 随着国家地缘政治经济合作的快速推进, 我国周边地区的非传统安全纠纷日益突出, 地理学研究逐渐关注跨境资源环境问题, 开始对一些重要国际河流进行综合研究。总体上, 地理学对我国国际河流的研究大致可分为三个阶段。

(1) 起步阶段:1950s-1980s后期 该阶段属于改革开放前的计划经济时代, 对国际河流的研究较少, 与周边国家的友好关系程度决定了国际河流开发与国际合作的发展, 没有明晰的研究主题和宏观的国家需求。对国际河流的研究, 主要服务于国家的陆疆领土安全, 对界河 (界湖) 区的一些传统安全问题, 如界河段的河岸变化 (因洪水冲刷或流水侵蚀导致的河岸崩塌)、河床变化 (如主河道中泓线变动, 河漫滩、江心洲或江心岛屿变动) 及界湖区的界湖湖岸线变动, 导致国境线变动而引发领土纠纷等问题的研究, 受到关注的程度较高, 但其研究成果, 很少公开发表。在这个时期, 能检索到的有关国际河流的公开发表文献主要是分析流域水文水资源基本状况[3]、定性讨论水电开发对当地环境的影响[4], 或从水资源的角度, 强调国际河流开发、管理的必要性[5]。

(2) 快速崛起阶段:1990s初期-20世纪末 1990s初期, 随着前苏联解体、“ 冷战” 结束, 全球进入地缘合作的快速发展期, 我国与周边国家的跨境区域合作蓬勃开展, 如以图们江流域为主体的东北亚区域合作和以澜沧江-湄公河流域为主体的东南亚区域合作等, 国际河流开发利用进入国家议事日程而受到重视, 推动了我国地理学等学科对国际河流研究的快速发展而进入兴旺时期。在此阶段早期, 我国地理学对国际河流的研究主要体现在对一些国际河流的地理要素, 如径流与泥沙变化、水资源分配与利用研究, 尚没有从区域层面上对国际河流进行综合研究, 其研究成果也较为分散。本阶段后期, 明确以国际河流为主题的地理研究, 得益于国家自然科学基金对我国西南国际河流研究的连续资助, 特别是基金重点项目对澜沧江“ 国际河流水资源多目标协同开发与管理研究” (1997-2000) 的资助, 促进了我国国际河流地理研究的快速发展。这一期间, 有24篇国际河流研究的文章在《地理学报》发表。

(3) 全面发展阶段:21世纪 21世纪以来, 随着经济全球化和区域地缘政治经济合作的加强, 使资源和环境因素的影响渗入到国家安全、国际经济和贸易等各个层面; 资源和环境外交被作为建立世界新秩序和构造未来国际格局的新内容, 成为影响一个国家长期发展的重要因素。我国及时实施了西部大开发战略、加入了世界贸易组织、启动了中国— 东盟自由贸易区建设, 大力推进大湄公河次区域经济合作和与中亚五国的地缘合作战略等, 促进了我国国际河流区的综合开发和与周边国家地缘合作的快速拓展。这也使得我国与周边国家的跨境资源环境问题日益凸现, 如西南地区与东南亚的河流水文变化及跨境影响问题、西北地区与中亚的跨境水与生态安全问题、东北地区与东北亚的跨境水污染问题, 以及西藏与南亚地区的跨境气象水文灾害问题等, 均引起了国内外的广泛关注。在此趋势下, 我国地理工作者对国际河流的研究进入到全面发展阶段, 不再局限于少数主要国际河流或仅仅关注跨境资源环境问题, 越来越多地关注国际河流合作开发与地缘合作战略、跨境生态安全调控模式和协调管理机制的多学科交叉研究。这些研究, 不仅得到国家主要科技计划的支持, 更得到国家相关部委局、国际河流区的地方政府和涉及国际河流开发相关企业等的持续支持, 一些国际基金组织 (如WB、WWF、IUCN等) 也开始增加对我国国际河流相关学术会议和生态保护研究的支持。

2001-2010, 我国相关重大科技计划高度关注我国国际河流集中分布的西部地区, 资助了一系列基础研究和应用基础研究, 如国家自然科学基金委实施的“ 中国西部环境和生态科学” 重大研究计划 (2001-2009), 国家科技攻关计划的“ 西部大开发科技重大专项” 的“ 西南国际河流水资源公平合理利用和水生态环境保护研究” (2000-2002), 国家“ 973计划” 的“ 青藏高原形成演化及其环境、资源效应” 、“ 纵向岭谷区生态系统变化及西南跨境生态安全” 、“ 青藏高原环境变化及其对全球变化响应与适应对策” 、“ 我国冰冻圈动态过程及其对气候、水文和生态的影响机理与适应对策” 、“ 中国— 喜马拉雅地区生物多样性演变和保护” 等。近年来, 国家社会科学基金的重大项目“ 中国与周边国家水资源合作开发机制研究 (2013-2015)” 和重点项目“ 中国与周边国家跨境水合作研究” (2013-2015)等, 也开始集中资助国际河流的专项研究。

这一期间, 我国国际河流的研究成果集中涌现, 成规模地连续发表。例如, 除《地理学报》有50多篇国际河流相关文章发表外, 更多的研究论文也在《地理研究》、《自然资源学报》、《山地学报》、《地球科学进展》、《水利学报》、《水科学进展》等期刊大量发表。而且, 以西南国际河流为主体的100多篇研究论文分别发表在《科学通报》的“ 河流过程与流域生态系统” (2006)、“ 跨境生态系统变化与生态安全” (2007) 中、英文版各2期专刊。与此同时, 越来越多的英文论文在Water International、Hydrological Process等一些国际期刊发表。我国科学出版社等还出版了国际河流研究系列丛书。

2014年, 我国开始大力推进“ 丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路战略” 。在该重大战略的强劲推动下, 我国的地缘政治经济合作将从周边国家向亚洲、非洲、欧洲迅速拓展, 具有跨流域、跨区域和陆地、海洋兼顾的特点, 其研究也将迎来新的历史机遇, 地理学对国际河流从流域尺度到区域尺度的跨学科研究将得到快速发展。

我国第一批对国际河流的综合研究成果, 集中发表于《地理学报》1999年的“ 国际河流可持续发展” 研究专辑 (1999, 第54卷增刊)。该专辑发表了21篇论文, 首次从全国层面综合分析中国国际河流的类型、分布、特点, 开发利用现状、发展趋势和存在的主要问题 (何大明等, 1999); 从典型流域 (澜沧江— 湄公河、雅鲁藏布江) 到区域层面 (西北地区、东北地区), 分析了国际河流水文、泥沙变化特征[6, 7, 8, 9]; 在国内较早地论述了国际河流合作开发经验、模式[10, 11]和协调管理机制[12, 13]等。

这些研究成果, 支撑了1999年在我国首次召开的“ 国际河流合作开发与协调管理” 国际会议。在此基础上, 结合对我国及全球其他代表性国际河流 (共26条) 的综合研究和理论归纳, 出版了我国第一本国际河流专著“ 中国国际河流” [14]、第一本国际河流英文著作“ Towards Cooperative Utilization and Coordinative Management of International Rivers” [15]和第一套“ 国际河流系列丛书” 。一些研究成果被Springer出版的国际权威著作《Management of Transboundary Rivers and Lakes》[2]评为“ 在该领域独树一帜” 、“ 是燎原的星火” ; 其中, 基于澜沧江研究案例出版的“ 国际河流系列丛书” 获中国版协 (2002)“ 西部地区优秀科技图书一等奖” 。这些成果, 支持了在我国首次召开的“ Expanding Trans-boundary Cooperation for Water and Environment Security in Asia's International Rivers” 国际会议, 推进了与亚洲国家在国际河流方面的科技合作[16], 也对我国国际河流的开发与地缘合作提供了重要科学依据。

全球263条国际河流占据陆地表面近50%、占世界可利用淡水资源的60%和人口的45%, 涉及145个国家[17]。这些丰富的可利用淡水资源和水能资源, 是维系人类可持续发展的水安全、食物安全、能源安全和生态安全的关键资源基础。源于我国的国际河流, 连接型水道多, 出境径流分别流向太平洋、北冰洋和印度洋, 使我国成为全球最重要的上游水道国。我国国际河流出境水量多、入境和过境水量少, 其多年平均径流总量高达7 674× 108 m3, 约占中国多年平均径流总量的28.3%, 而入境水量仅约170× 108 m3, 不到中国多年平均径流总量的1%[18]。

尽管国际河流跨境水资源研究对我国极为重要, 但因受到水文水资源资料保密等制约, 除少数研究取得较好成效外, 总体上, 其研究进展较为滞后。近30年来, 总共只有10篇跨境水资源相关的文章在地理学报的中英文期刊发表。

最早在《地理学报(英文版)》上发表的“ 澜沧江— 湄公河水资源多目标合理利用研究成果” 一文[19]通过对该流域水文、水资源系统特征及其时空变异性综合分析表明:该流域水资源丰富, 仅局部地区缺水, 不需跨流域引水; 流域水资源服务对象及利用目标的上下游差异极大、互补优势明显, 通过时空优化配置能满足多目标需求; 在国际上率先提出了跨境水资源多目标合理利用总体方案。此后, 在科学出版社出版了我国西北和西南国际河流区水资源研究的系列学术著作。

最近, 李九一和李丽娟在《地理学报》发表的文章[20]表明, 我国流域水资源利用对区域社会经济发展的支撑能力在国际河流区的差异悬殊, 如“ 西南诸河” 等国际河流流域的水资源支撑能力均较高, 国际河流最为集中的西藏和云南则位列全国省区水资源条件对区域社会经济发展支撑能力的前两名; 新疆塔里木河流域以及天山北麓、乌苏里江流域、塔里木盆地东部等地的水资源支撑能力则较差。

从1980s开始, 随着人们不断认识与揭示大坝建设对社会、经济及生态环境产生的长远影响, 水电开发所带来的经验教训日益受到关注。与国内河流相比, 国际河流水电开发的跨境生态影响更受关注。例如, 自1990s初期我国开始大规模开发澜沧江干流水电资源以来, 其跨境影响就一直是国际关注和争论的热点[21]。这方面的系列研究, 在澜沧江— 湄公河流域产出了很多成果, 集中分析了上游梯级电站建设扰动下, 出境河川径流变化及影响、河流泥沙输移规律的改变及影响、河流水位变化及影响、河流水生态环境变化及影响等。但由于研究问题的敏感性, 大多数研究成果都未公开发表。

杨净等从水文、水环境、生物、水土流失等方面对松花江的水电能资源进行梯级开发所带来的生态影响进行分析, 表明梯级电站建设显著减少河流输沙量, 对鱼类资源的利用和保护有负面影响[22]。翟红娟等构建了红河流域水电梯级开发胁迫下的生态脆弱度评价指标体系, 设置了不同的水电梯级开发情景, 模拟和预测不同开发情景引起的区域生态系统变化, 表明干流规划的梯级电站联合运营后, 红河流域的生态脆弱度将由现状的0.43变为0.86~0.89, 并且流域的生态系统可能发生突变, 导致不可逆转的后果[23]。

近年来, 水电大坝建设的社会影响和移民风险受到高度重视。包广静等选取典型生态脆弱区怒江为研究对象, 结合怒江流域社会经济发展现状及主要社会问题, 分析了怒江水电开发可能的经济、移民安置和“ 三江并流” 世界遗产保护的影响问题[24]。Zhang等通过对澜沧江最大水电站— 糯扎渡电站建设对移民搬迁后的社会和经济影响调查与分析, 表明移民社区从低海拔搬迁到更高海拔地区后, 不同家庭的年收入减少幅度都大于60%, 建议需要将地理要素变化带来的影响纳入生态补偿机制[25]。

厘清地表过程对气候变化与人类活动驱动的响应规律及作用机制, 是全球变化研究的一个核心科学问题; 揭示并量化表达气候变化与人类活动对地表过程关键要素变异驱动的贡献分解, 既是其研究的前沿, 也是其研究的难点。近10年来, 我国重点对西南国际河流地表过程及其变化的跨境影响进行了系统研究。直接与这些研究相关的成果, 有24篇论文在地理学报发表。

2.4.1 地表格局生态效应及其分异规律 以西南国际河流为主体, 对纵向岭谷区地表格局的生态效应及其区域分异规律的揭示表明, 纵向山系与河谷对地表主要自然物质和能量输送具有南北向通道作用和扩散效应以及东西向阻隔作用和屏障效应, 其特殊地表格局是该区生态地理区域分异的主要影响因素[26]。主要表现在:该区地表水分、温度与热量明显的沿纬线方向间断式差异和经线方向连续式延伸的分布特征, 并对区域植被景观多样性、生态系统结构与功能的空间格局产生重要影响, 成为区域植被景观多样性与生态系统空间分布的主要控制因子[26]。

Gu等利用50多年的逐月气象数据, 作物种植、农业耕作、田间水分管理等资料, 通过探索50多年来的干湿变化、农业灌溉定额转折变化趋势及分布规律, 进一步表明, 纵向岭谷特殊环境对地表水汽输送、气温和气流场分布等的“ 通道— 阻隔” 作用, 主导了澜沧江河谷农业灌溉需水量时空变化的复杂性[27]。纵向岭谷地形的阻隔作用, 对山地人类活动的影响也很明显。通过对比分析哀牢山— 元江河谷东西两侧近几十年的重要自然要素、农业种植结构、农民收入来源及区域经济发展水平的地域分异, 表明由于东西部间存在的显著自然环境差异, 其农业生产结构、经济发展水平等也存在明显分异[28]。

2.4.2 气候变化及影响 新近研究表明, 受全球气候变化影响, 西南国际河流区的气候变化呈现出冬春季节的湿润而夏季干旱的变化趋势; 秋季变化在区域上有所不同, 东部变得更干、西部变得更湿的趋势; 这些变化趋势, 也与纵向岭谷地形的“ 通道作用” 有关[29]。在1960-2012年间, 强降水事件的强度在增强, 大雨以上量级的降水量占年降水量的百分比显著增加, 极端降水变化与该区的季风活动密切相关[30]。曹杰等利用印度夏季风和东亚夏季风交界指数研究了西南季风和东南季风的交汇作用界面及变动范围, 揭示了低纬高原太平洋水汽与印度洋水汽的交汇区[31]。

2.4.3 河流泥沙输移规律变化 对50多年来怒江流域悬移质输沙时空分布特征及变化趋势的分析, 表明流域悬移质输沙年内分配极不均匀, 输沙率均呈明显上升趋势; 岭谷地形起伏巨大而人类活动强度相对较小的流域中上游, 其悬移质输沙与径流的相关性不显著, 但地形开阔、土地利用强度相对高的下游地区, 其干流与支流的悬移质输沙与径流的相关性均显著[32, 33]。

关于泥沙含量分布特征规律的发现, 为研究电站建设对上下游泥沙变化以及跨境影响的科学评价提供了新的依据。Fu等分析了湄公河上游漫湾水库拦沙对下游的影响, 表明拦沙效应对下游泥沙的变化具有不同的影响:其对嘎旧站 (下游2 km) 悬沙浓度和产沙量影响最为显著, 而对允景洪站 (下游401 km) 的影响减小; 在清盛站 (下游746 km), 悬沙浓度在水库蓄水初期显著降低, 但自1997年后又开始恢复到原来水平[34]。旧州水文站泥沙年内分配与区域气候变化 (降水) 趋势一致, 允景洪与清盛水文站的泥沙年内分配集中度变化较大, 泥沙集中期在电站施工的高峰期 (1987-1992年、1997-2003年) 后延, 且不同步[35]。

2.4.4 跨境水污染与水质保护 人类活动特别是土地利用对河流水质的影响, 在国际河流区也特别受到关注。在90年代后期, 地理学报就发表了澜沧江水环境质量评价与成因分析成果[36]。后来, 宋静宜等对澜沧江水系底沙重金属含量空间分布及其污染评价表明, 澜沧江水系自上游至下游, 底沙重金属含量呈减弱趋势, 但各支流重金属含量分布差异较大, 如:旧州断面因区域背景值较高而致使As、Pb呈现重污染, 支流黑惠江河口的As及勐戛河的Cu为重污染, 沘江断面的Pb、Zn污染指数最大, 属严重污染[37]。

付宁对松花江流域 (哈尔滨段) 水质状况的评价, 表明大顶子山航电枢纽工程投入使用后, 该江段随着悬浮物逐渐沉降, 着生藻类种类增加4个属、密度增加10.8倍, 蓝绿藻比例升高、污染指数下降[38]。加尔肯等分析了伊犁河水质分布规律、年际变化以及伊犁河水质污染状况, 结果表明伊犁河水质为二级较清洁水; 伊宁市排放的工业废水与生活污水对伊犁河水质造成了一定程度的污染; 水质综合指数在各个水期的大小顺序为丰水期> 枯水期> 平水期, 而丰水期的水质污染是由于面源污染所致[39]。李红敬等通过对雅鲁藏布江的水质分析发现, 总磷的整体水平相当高; 中上游江段水体有富营养化倾向, 且pH值, Cu和Cr (VI) 含量也偏高; 综合各项水质指标, 除雅鲁藏布江上游的拉孜、奴各沙和中下游的羊村水质较差外, 其它河段为II类水。雅鲁藏布江下游水质符合渔业水质标准; 但雅鲁藏布江中上游江段Cu含量、整个干流8月份的水体悬浮物含量超出渔业水质标准[40]。

由于受到多种因素的制约, 除少数几个重点开发的流域 (如澜沧江、图们江等) 外, 从流域、国家到区域层面, 从地理学综合角度开展的基础研究和应用基础研究仍极为薄弱, 难于有效地服务我国的地缘合作、维护跨境生态安全、支持国家环境外交及其在国际公约中的国家立场。这种状况导致了我国周边地区一些跨境纠纷问题被国际社会所主导和穷于应对的不利局面。

长期以来, 地理学科对我国国际河流研究的重点关注国内部分, 主要集中在澜沧江、图们江、松花江、伊犁河等少数几个国际河流, 缺乏从区域到全国层面的宏观综合研究, 更缺乏全流域尺度的系统研究, 难于对我国国际河流的合理利用、有效保护和协调管理提供充足的科学依据。对在联合国注册为国际河流的塔里木河、珠江等, 很少从国际河流角度进行研究。即使在国内外都广受关注的国际河流, 如黑龙江、伊犁河、雅鲁藏布江— 布拉马普特拉河、怒江— 萨尔温江、澜沧江— 湄公河、元江— 红河等, 也只对澜沧江— 湄公河开展了全流域的系统研究。

国际河流资源分布、开发利用程度和国际合作状况等差异极大。上述这些研究问题的存在, 导致对我国与周边国家这些国际河流的跨境资源环境本底不清, 特别是对关键的战略资源, 如水资源、能源资源、矿产资源、生物资源等信息缺失, 难于对我国的地缘政治经济合作提供有效的决策支持。对全流域的环境状况, 特别是境外部分的环境状况不明确, 导致客观评估我方开发的“ 真实” 跨境影响困难, 在面对下游国家的指责或国际社会的炒作时, 缺乏足够的科学依据来消除误解和促进增信释疑。由于关键信息的缺失, 难以明确国际河流合理利用的资源开发优势及国际合作重点, 还会导致维护国家权益困难。

我国社会经济发展计划的制定、流域资源环境监测网站的建设等, 仍以行政区为主体推进。以行政单元进行的信息统计, 导致跨流域开发和流域水文基础资料不完整、社会经济和环境状况整体情况不清, 这也使得我国一些已成为国际合作开发的热点和重点的国际河流区, 迄今没有制定出相应的全流域综合开发规划。

我国国际河流陆疆边界漫长、合作开发区域范围广泛, 地缘问题复杂多变, 其跨境影响、敏感度及解决难度等日益突出, 但综合研究少见。

国际界河的开发与管理会影响到国家边界线变化 (如中泓线变动、河岸线变化、水面面积变动等)。在我国的一些国际河流界河段, 尽管边界早有明确界定, 近年来受气候变化和人类活动影响发生了一些变化, 需要重新稳固和界定边界。其中, 最突出的在瑞丽江、藤条河、黑龙江、图们江、乌苏里江、鸭绿江以及北仑河等一些界河段。但目前我国地理科学工作者, 还没有对这些界河区的国土安全问题, 进行过综合考察和系统研究。

对跨境水与生态安全研究的严重滞后, 导致危机预警和处理能力弱, 一些跨境冲突事件, 如2005年11月的松花江跨境水污染、2004年3月下湄公河的低水位、2001年7月和2004年8月西藏的“ 决堤洪水” 等, 有的造成了重大的经济损失, 有的产生了持久的负面国际影响, 亟需建立相应的危机应对机制。

国际河流的开发、保护和管理超越了单一国家的管理权限, 不同于国内问题可以通过制度安排予以解决, 而需要足够的科学依据和法理支撑来建立管理机制。在国际层面上, 国际河流的管理主要涉及流域国之间利益的分配与维护、跨境区域合作与资源管理、跨境环境治理和生态安全维护等目标。在国家层面上, 国际河流管理的主要目标是维护国家主权、促进流域开发与合作、管控跨境冲突。

在国际水法、国际河流合作协议等方面, 我国与邻国、国际河流组织的合作相对较少, 已签订的相关条约或协议, 其内容主要涉及水情预报、航运开发等单一问题, 或者是笼统地就国际河流问题提出合作领域。至今, 我国尚没有在任何一条国际河流流域, 与境外流域国家签署有关跨境水分配、利用和协调管理的双边或多边协议, 也没有合作建立流域管理机构。

由于历史 (下游开发早于上游) 和社会 (先发展地区制定法规) 原因, 导致现有国际水法偏向于保护下游国家的开发权益和限制上游国家的开发, 缺乏区域公平、公正性。例如, 现有国际水法缺乏“ 区域发展公平” 原则, 其强调的“ 公平合理利用” 和“ 不造成重大损害” 等基本原则, 过多地强调下游国家的水利用, 要求任何流域国无权在不与下游国进行协商和合作的情况下利用水资源, 导致缺乏维护上游国家的发展权利; 现有国际水法中, 没有“ 跨境生态补偿” 原则, 导致缺少上游国家保护资源环境而获得下游国家 (从上游国家的资源环境保护获利) 利益补偿 (因限制开发而失去利益) 的法律依据。这种法律上的不公正状况, 对我国这样处于众多国际河流上游的国家极为不利。例如, 在西北的国际河流区, 境外水资源的开发利用程度远较我方高, 给我国在该区的国际分水协商带来被动。还没有与下游国家明确国家水权的西南国际河流, 今后也将面临此不利局面。

世界正在进入新的地缘政治、地缘经济大时代, 中国和平发展亟需地缘政治学、地缘经济学的理论支撑[41]。Jonathan Adams通过对过去30多年来发表在国际权威期刊的论文分析[42], 发现最好的科研成果来源于精英研究团队之间的国际合作。这些表明地理学科在跨境资源环境研究领域的发展前景看好。但要产生具有广泛影响和应用价值的研究成果, 我国地理学还需要走出国门, 进行跨境国际合作研究。

随着“ 丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路” 重大战略的启动和推进, 我国近30年来以周边国家为主体的地缘合作, 快速走向以跨流域的区域合作、跨区域的洲际大尺度地缘合作, 源于我国的这些国际河流是维护和推进这“ 一带一路” 战略的关键枢纽。在此趋势下, 地理学对国际河流的研究, 不仅需要关注跨境资源环境领域前沿科学问题, 更要关注国际河流开发与地缘安全维护热点和敏感问题, 如我国沿边地带和境外国际河流区的资源、环境本底和社会经济现状以及跨境多源信息获取和规范化问题, 关注建立热点区域的长效研究机制等。

地理学对这些问题的综合研究, 将直接服务多重国家需求:制定国际河流开发总体战略, 通过充分利用源于我国的国际河流, 密切保持与境外流域国家的地缘文化、地缘经济和地缘政治关系; 通过主导国际河流开发和地缘合作, 逐步形成从流域到区域的利益共同体, 推进和维护地缘政治、经济、外交和科技合作, 持续开发并互利共享丰富的跨境资源和广阔的市场, 支撑国家可持续发展与和平崛起。

日益突出的水安全问题是国际多学科交叉研究的热点, 其发展趋势正从水安全研究拓展到强调水安全— 粮食安全— 能源安全— 生态安全关联的综合研究。我国国际河流区每年流出国境的巨大河川径流, 水质好, 是我国量大质优的战略水资源储备和我国 (西南和东北) 水电能源基地建设的资源基础, 对中亚、南亚和东南亚下游国家的可持续发展也至关重要。我国东北、西北和西南的跨境油气管道 (能源通道), 均在国际河流区。

因此, 实现我国与周边国家共享国际河流跨境水资源的公平分配、合理利用、有效保护和协调管理, 已成为维护区域食物安全、饮水安全、能源安全, 消除地区差异和冲突, 推动地缘政治经济合作的重要议题。发挥我国地处亚洲国际大河上游的有利条件, 开展跨境水安全— 粮食安全— 能源安全关联研究, 对我国地理学科追踪国际科学前沿、服务国家重大需求, 提供了得天独厚的地缘优势和难得的历史机遇。

开展国际河流联合防洪安全也是未来研究的重要内容。例如, 2013年夏季黑龙江干流发生的特大洪水, 中方虽然协调俄方在结雅水库、布列亚水库调洪泄流方向进行了信息交流并取得了积极效果, 但无论在当时还是在事后总结时皆发现关于国际河流防洪协作方面还有许多问题需要进一步研究。黑龙江省水利厅据此已委托黑龙江大学和黑龙江省水文局联合开展了“ 俄罗斯结雅水库布列亚水库对黑龙江干流洪水的影响及中俄水情交流机制研究” 的课题研究。所以河流的防洪问题在国际河流管理事务中还有待着力研究。

我国国际河流区是亚洲大陆的生态安全屏障, 其跨境生态系统的变化, 受到全球变化与地缘合作等因素驱动, 包括气候变化、土地利用、水电大坝建设、矿产开发、国际航运、跨境陆路交通和口岸建设以及跨境油气管道基础设施建设等[43], 需要进行综合研究。长期以来, 受这些因素影响, 我国沿边土地利用快速变化导致跨境森林生态系统破碎化、生物跨境入侵严重, 威胁区域生物多样性安全; 在雅鲁藏布江— 布拉马普特拉河流域, 气温升高带来跨境气象水文灾害频发; 在纵向岭谷区, 大规模梯级水电开发引发的跨境水文过程多变、跨境生态纠纷突出。近年来实施的国家新能源战略将促进对西部国际河流区新一轮大规模梯级水电开发及矿产资源开发, 国际河流区跨境资源、环境问题将集中涌现。

因此, 发挥地理学的综合分析和多学科交叉优势, 开展陆疆区域环境变化及跨境影响、国际河流水电开发的生态环境累积效应及其跨境影响、跨境生态安全综合调控模式和机制等综合研究, 将取得突出的研究成效。近期的重点流域主要集中在黑龙江、伊犁河、澜沧江— 湄公河、元江— 红河、怒江— 萨尔温江和独龙江— 伊洛瓦底江流域。随着未来更多梯级水电站的建设, 雅鲁藏布江— 布拉马普特拉河流域, 也将成为关注和研究的热点。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|