作者简介:贺灿飞 (1972-), 男, 江西永新人, 教授, 美国亚利桑那州州立大学博士, 中国地理学会副秘书长 (S110005164M), 从事经济地理学研究。E-mail: hecanfei@urban.pku.edu.cn

20世纪80年代以来,西方经济地理学与经济学、政治学、社会学、管理学等社会科学广泛融合,呈现出空前繁荣的局面。本文对这一时期西方经济地理学的思潮演变、热点研究领域以及政策研究等方面进行梳理。西方经济地理学在经历了地理学的“新经济地理学”和经济学的“新经济地理学”两个影响深远的变革后,研究领域和主题逐步走向多样化与复杂化。本文综述了8个热点研究领域,包括区域与地方发展、经济全球化、产业地理、劳动力地理、创新与创意地理、消费地理、环境经济地理和金融地理的研究进展,并讨论了经济地理学与政策研究的关系,最后总结了西方经济地理学的特点。

Since the 1980s, the western countries have developed into the postindustrial society with the dominance of knowledge based economies and services. The societal economic transformations make the space-economy relations more complex. Economic actors are embedded in the complex global-local system. Economic geography starts to go beyond economics and widely borrows theories and methods from sociology, management, institutional economics, anthropology, and cultural studies. This paper provides a comprehensive literature review about the progress in the western economic geography in the last three decades, documenting the changes of research perspectives, progresses in hot research areas and policy relevance. The mainstream economic geography has experienced a number of turns in research perspectives, including new regionalism, institutional turn, cultural turn, relational turn and evolutionary turn. Political economy remains one of the influential perspectives in the research of economic geography, especially in the global financial crisis. Based on the analysis of knowledge network of economic geography built with key words, this paper identifies eight hot research areas in the western economic geography and reviews their progresses in research. Those areas include region and local development, industrial geography, economic globalization, labor geography, innovation geography, consumption geography, financial geography and environmental economic geography. Finally, this paper summarizes the key features of economic geography in the west and proposes some implications for economic geographers in China.

20世纪80年代以来, 经济全球化加速, 社会经济制度剧烈变化。以欧美国家为首的西方发达国家进入后工业化社会的转型期。经济结构转变体现为去工业化, 知识经济和服务业部门的兴起; 生产方式从福特主义向后福特主义转变; 交通通讯技术的发展以及公司组织管理方式的变革推动生产组织的全球化发展, 跨国公司成为全球经济的组织者。

与此同时, 社会科学正处于思维变革和快速成长时期。在巨变的现实背景与多元化的学术气氛下, 西方经济地理学走出了20世纪中叶的“ 计量革命” 和70年代的“ 马克思主义转向” , 开始与制度经济学、政治经济学、经济社会学、文化学、管理学、政策学等多学科广泛融合, 呈现空前繁荣景象。本文对新时期西方经济地理学的思潮演变、热点研究领域及其政策关注等进行了回顾, 总结西方经济地理学的发展特点。

20世纪80年代以来, 西方经济地理学经历了诸多思潮的演变。西方地理学家对“ 经济” 和“ 区域” 的再认识推动西方经济地理学研究从新古典经济地理学走向“ 新区域主义” , 乃至“ 文化转向” 、“ 制度转向” 、“ 关系转向” 和“ 演化转向” 。政治经济学在后结构主义和后现代主义的挑战下, 以一种新姿态重新出现在经济地理学领域。在主流经济学中, 有部分学者重新发现了“ 空间” 的重要性, 提出了“ 新经济地理学” 。

从19世纪末20世纪初的“ 区域地理学” 到二战后的“ 空间科学” , 经济地理学实现了“ 数学化” 和“ 计量化” 。但这种以数学模型和计量分析为基础的空间科学并没有脱离实践, 而是成为了二战后“ 区域主义” 范式的实现工具和理论基础。“ 区域主义” 范式使经济地理学在二战后以实践为导向, 以解决现实的区域社会经济问题为目的, 广泛地参与城市与区域规划, 辅助凯恩斯主义和福利国家政策的实现。20世纪60年代中期, “ 区域主义” 受到诸多批判。例如, 其建立在理性人假设基础上的数学模型和计量分析受到行为地理学的批判, 其只见物不见人的规划受到人本主义地理学的批判, 其自由主义改良发展道路受到激进地理学的批判。在80年代“ 新区域主义” 作为一种西方经济地理学的新思潮而逐渐显现。

“ 新区域主义” 理论源于经济社会学、制度经济学和演化经济学的理论在空间的扩展。这些学科共同决定了新区域主义的理论前提:经济活动嵌入于社会关系网络和社会制度之中, 其演化过程是动态的、路径依赖的。“ 新区域主义” 在研究方向上大体可以分为3个理论学派:① 弹性专业化学派, 基于“ 第三意大利” 和马歇尔的“ 产业区” 提出“ 后福特主义” 和“ 弹性专业化” 等概念, 强调制度、技术与组织变革对经济发展的作用[1]。② 加利福尼亚学派从产业组织和企业理论出发, 建立劳动分工、生产垂直分散化、企业间联系的交易成本和地理集聚之间的理论关系, 试图解释新产业空间的形成演化; 进而强调非贸易相互依赖性的重要性和不同制度因素对集聚区交易关系演进的决定作用[2, 3]。③ 技术创新学派, 以欧洲的GREMI小组为代表, 放弃了新古典的比较静态均衡假设和理性假设, 将技术创新与经济社会学、演化经济学和经济地理学的“ 地域体” 理论紧密结合, 强调创新的动态演化过程, 认为经济行为者的创新行为与“ 创新环境” 之间存在双向影响, 这种创新环境具有地方化和地域特性[4]。

20世纪90年代中期以来, 在新自由主义、经济全球化和信息化的复杂背景下, 社会科学出现多元化和交叉化趋势, 欧美经济地理学与多个学科相融合, 出现了制度转向、文化转向与关系转向等。由于其多元化和杂合性, 这些转向被统称为“ 新经济地理学” 。它仍坚持地理学“ 归纳法” 的研究范式, 是90年代以来地理学在多元背景下的新发展。

“ 新区域主义” 是欧美新经济地理学的理论基础和先锋, 推动了“ 新经济地理学” 的形成与发展[5]。新古典经济地理学“ 追求利益最大化” 的假设, 一般不考虑制度、社会与文化因素, 即便考虑也是将其外生化。马克思主义经济地理理论的经典论断“ 生产力决定生产关系” , 强调社会制度文化是被经济决定的因素。新区域主义首先打破了这些假设, 提出“ 制度” 、“ 嵌入” 和“ 社会关系网络” 等概念, 制度、文化、关系转向和演化转向在新区域主义的基础上, 极大地发展这些概念, 并形成自己独特的理论框架, 强调非经济要素对经济行为的作用, 包括正式与非正式制度等。

制度、文化与关系三个转向之间既有区别又有交叉。制度转向关注各种正式和非正式制度在塑造资本主义空间经济过程中的作用, 包括规则、程序、传统的软制度和作为机构、组织的硬制度。研究在制度“ 路径依赖” 和“ 锁定” 机制作用下资本主义空间经济的演化动态, 以及区域和地方发展的社会管制与治理机制。制度转向开启了经济地理学从抽象走向现实的大门, 拓展了经济地理学的研究视角和研究领域, 为当代西方经济地理学的文化转向和关系转向奠定理论基础。“ 文化转向” 是“ 制度转向” 的拓展, 其研究的核心不仅包括制度, 也包括社会文化传统、编码和规范, 甚至还包括物质文化, 这使经济地理学的研究更加多元、开放和包容, 当然也导致学科边界的模糊化。“ 关系转向” 是“ 制度转向” 的浓缩, 把研究范围缩小到行为者的“ 社会— 空间” 关系, 即行为者的空间行为、网络关系与其所处的制度结构之间的复杂关系, 还有包括全球— 地方的尺度关系, 使“ 关系转向” 成为“ 制度转向” 后期的研究重点与核心[6]。

演化转向是新经济地理学的最新动态。在研究对象和研究内容上与“ 文化转向” 、“ 制度转向” 和“ 关系转向” 相互交叉, 例如对新产业区、产业集群、企业动态、空间创新的研究[7, 8, 9]。虽然研究对象存在交叉, 但是演化转向有自己独特的理论和视角。

经济地理学的“ 演化转向” , 借鉴20世纪80年代的演化经济学理论与方法, 以遗传、变异和选择作为解释社会经济演化的理论基石。在有限理性等假设的基础上, 基于广义达尔文主义、路径依赖理论以及复杂科学等研究成果, 将时间与空间要素、微观企业与宏观制度内在地联系起来。侧重于分析经济活动空间分布的历史演进过程, 从而逐步构建出演化经济地理学的基本理论框架, 并在企业集群、网络演化、集聚外部性以及组织、技术与制度的协同演化等经验研究领域取得了较大进展。

与其他三个转向一样, “ 演化转向” 也关注制度、文化、关系和技术等环境要素对经济活动空间分布的影响, 但更强调这一影响过程的“ 动态性” 、“ 历史传承性” 和“ 协同性” , 研究经济活动的空间组织随时间变化的过程, 并强调这一过程中“ 新奇” (创新、新企业、新产业) 对经济景观及其空间系统的变异作用。演化经济地理学发展十多年来成果丰硕, 但是仍然处于创立和探索阶段, 研究内容广泛而分散, 相互联系不紧密, 还没有形成统一的研究范式, 研究方法也较为粗糙, 仍需高级化和严密化。

在挑战新古典经济地理学的队伍中, 政治经济学, 特别是马克思主义政治经济学对经济地理学产生了深远影响。20世纪60年代出现了马克思主义经济地理学, 在70年代和80年代盛极一时, 例如阶级理论和劳动价值论对经济空间不均衡分布的解释。马克思主义经济地理学者们用辩证唯物主义和历史— 地理唯物主义的观点, 重新发现空间作为过程对揭示资本主义社会关系的解释力[10, 11, 12, 13, 14]。

20世纪90年代诸多社会学科出现了后结构主义方法、后现代主义以及女权主义, 挑战了传统马克思主义的“ 一元解释” , 于是“ 后马克思主义” 应运而生[15]。在后马克思主义的分支中, 对经济地理学影响最大的是“ 后结构主义马克思主义” [16]。其试图打破后现代主义和马克思主义的分割, 探讨政治经济学中既独立又相关的三个方面— — 反本质主义 (Anti-essentialism)、超定 (Over-determination) 和对经济的话语建构 (Discursive Construction), 对地理学中的马克思主义重新定位, 使马克思主义经济地理学获得重生。

法国学者引入“ 调节论” 揭示资本主义成功经济增长的原因及其生产模式的不稳定性[17], 强调政府与市场相关关系的调节, 反映在经济地理学上就是其对经济空间差异的解释力。福特主义时期调节论的特征是生产空间规模扩张与资本循环周期的缩短以及凯恩斯主义或国家政府作用对生产过程在地方之间进行重新定位的战略[18]; 后福特主义调节论的特征是新技术模式与组织模式的快速引入, 新公司组织形式的出现以及更加市场导向化的政策框架, 总体格局表现为“ 全球— 地方化” (Glocalization)[19, 20]。

未来有望与经济地理学结合的政治经济学分支是“ 多样化资本主义” 学派 ('Varieties of capitalism')。它将全球经济看成一个两极化的经济体, 由两种资本主义的竞争构成— — 莱茵模式和安格鲁模式。前者盛行于欧洲大陆, 后者又称“ 新自由主义模式” , 盛行于英美。目前只有少数经济地理学者涉足“ 多样化资本主义” 讨论, 如Christopherson[21]、Bathelt和Gertler[22]、Dunford[23]、Clark和Wojcik[24]。“ 多样化资本主义” 与经济地理学在一些方面有结合的可能。例如, 二者都认为制度很重要, 都对“ 异端经济学” 感兴趣, 发展“ 中观” 理论; 二者都对经济活动 (特别是经济活动组织) 的空间差异感兴趣。“ 多样化资本主义” 可以拓宽经济地理学的宏观视野, 金融地理可能会成为最好的阵地[25]。

在地理学中的“ 新经济地理学” 同一时代, 空间经济学领域也出现了突破性进展。克鲁格曼等经济学家将空间引入新古典经济学模型, 在不完全竞争和报酬递增的假设下, 运用严密的数学模型演绎解释经济活动空间集聚, 被经济学界称为“ 新经济地理学” , 被地理学界称为“ 地理经济学” 。虽然新经济地理学者解释的是经济活动空间差异问题, 但鉴于其运用经济学的研究范式, 承袭经济学的理论框架, 被地理学家们认为模型中的假设脱离现实, 不足以解释复杂的现实世界。即使如此, 由于该理论巨大的影响力, 一些经济地理学者在其理论支持下开展实证研究。新经济地理学是经济学与地理学的一次有意义的对话。

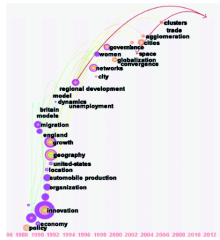

在以上众多思潮的影响下, 西方经济地理学研究也呈现多样化发展。本文采用科学知识图谱来辨识西方经济地理学的热点关注领域。科学知识图谱通过信息可视化技术识别和展示学科研究前沿, 预测学科发展趋势, 显示信息在学科知识版图中的相对位置。其辅助分析工具有VOSviewer、CiteSpace和Timeriver等多种, 其中由Drexel University研发的CiteSpace是国内外文献研究中使用广泛、影响较大的分析软件[26, 27, 28]。本文运用CiteSpace对1980年以来西方经济地理学的学科演进及知识结构进行分析, 以期全景式描述学科发展概貌, 并识别出经济地理学近期关注的热点领域。

按照CiteSpace对数据的要求, 本文基础数据来源于Web of Science。经济地理学文献分布范围广泛, 缺乏相关文献的关键词。因此, 本文根据研究经验选取最具代表性和权威性的4本杂志作为数据来源, 它们是Environment and Planning A、Economic Geography、Journal of Economic Geography和Regional Studies。为了涵盖全部研究成果, 入库时间选择“ 全部” (1900年至今), 文献类型选择Article、Proceeding Paper和Review。数据获取 (截止)时间为2014年1月13日, 共获得6449篇文献。需要说明的是, 本文分析结果仅基于上述4本杂志所刊文章, 所得结果虽具有一定代表性, 但与对经济地理文献全样本进行的分析可能有一定差异。

本文使用CiteSpace对1980-2013年间4本杂志所刊文献的关键词进行分析, 每2年作为一个时间切片, 遴选每个切片中出现频率排名前20位的关键词形成知识网络, 最后使用Pathfinder算法对每个时间切片的知识网络及所有切片的合并网络进行剪裁, 以达到精简网络结构并凸显重要节点与联系的目的。经过上述处理后共得到55个节点 (关键词), 彼此之间有95条联系。

近30年西方经济地理学的研究主要围绕一些彼此相关的研究问题展开 (图1)。创新是关注最多的热点问题, 并衍生出对集群、本地网络、嵌入性、研发活动、知识等热点问题的探讨; 与创新相联系的分别是全球化、经济增长和产业区位地理的研究。产业区位地理则通过汽车制造和产业组织两个热点与劳动力地理产生联系。劳动力地理的一系列研究热点包括就业问题、劳动力迁移等, 并通过性别研究与公共政策产生联系。公共政策作为近年的热点领域, 涉及劳动力政策及区域治理政策。上述研究热点可以概括为以下几个领域:区域与地方发展、全球化研究、产业区位地理、劳动力地理以及创新与创意地理等。

| 图1 基于关键词构建的经济地理学知识网络 (1980-2013)Fig. 1 Analysis of knowledge network of economic geography built with key words (1980-2013) |

注:每一个节点代表一个关键词, 节点越大表示该关键词出现频率越高; 节点内的圈层代表每一个年份该关键词出现的频率, 当年出现频率越高对应圈层越厚, 圈层的颜色随时间推进而由蓝色 (1980年) 变为红色 (2013年), 因此节点整体颜色越偏向暖色代表对应关键词在近年受到关注越多。节点最外圈如果出现粉色的圈层, 则表明相应关键词受到的关注在近年突然增多, 该关键词在一定程度上代表了近年的学科研究热点; 节点之间的连接线表示关键词之间的共引关系。

为了识别经济地理学近年新兴的热点研究领域, 本文特别对2000年以来的文献进行了分析 (图2)。图2所展示的分析结果与图1基本一致, 值得注意的是其中出现的新研究热点 (在图2中以红色五星图案表示)。其一是由地区经济发展所衍生的对环境问题的关注; 其二是对个人经济行为的研究, 包括由“ 消费” 及“ 市场” 所代表的消费地理以及金融地理。环境、消费及金融是经济地理学研究的新兴热点领域, 虽然其出现频率尚较少, 但是近年来热度快速上升, 研究前景广阔。

| 图2 基于关键词构建的经济地理学知识网络 (2000-2013)Fig. 2 Analysis of knowledge network of economic geography built with key words (2000-2013) |

图3展示了30年以来经济地理学研究中热点关键词的时间变化趋势。创新、人口迁移、劳动力研究、产业区位地理等重要领域以及美国和英国等热点研究区域都是在20世纪90年代初期集中出现的。90年代后期又出现了就业及区域发展两个热点研究主题。2000年以来研究热点的出现频率有显著下降, 涌现的新主题包括全球化、产业集群及相关的网络和集聚研究、贸易问题、全球与地方关系等。热点关键词间密集的连接线表明90年代的热点话题在新世纪仍然吸引着研究者的关注。新研究主题与90年代热点话题之间都有密集的共引关系, 说明经济地理学研究热点的转变是建立在此前研究基础上的进一步发展, 而非跳跃式的突变进展。

根据西方经济地理学知识图谱分析和对经济地理学未来研究趋势的判断, 本文重点论述8个研究领域的研究进展。

区域与地方发展一直是经济地理学研究的经典主题。在20世纪80年代之前, 经济地理学对区域 (地方) 的研究一般停留在传统生产要素对经济发展的影响, 而80年代以来的“ 新区域主义” 关注产业集聚、产业集群与区域发展的关系, 从微观层面揭示区域发展的影响因素及机制[29]。

20世纪90年代, 创新和创造推动区域经济发展成为主流观点; 同时, 演化经济学、制度经济学和经济社会学对经济地理学思想也产生了影响, 路径依赖对区域发展途径的形成[30]、区域性制度和社会特征对企业家精神和创新精神的鼓励[31]等观点开始融入区域发展研究。区域发展研究从对区域内物质联系和投入产出关系的关注开始转向对社会和制度网络的关注, 学习型区域和创新环境成为这一领域占据支配性地位的理论[32]。

进入21世纪, 在经济和金融全球化的背景下, 国家对生产活动及资本流动的控制力量逐步减弱, 地区成为直接参与国际竞争的主体。地区需要适应快速变化的技术和经济环境, 并在资本全球流动中展现自己的竞争策略[33]。面对这一新挑战, 区域发展理论在新世纪也展现出多元化的视角[34], 主要观点:政治经济学的价值循环视角[35]、全球生产网络视角[36]、演化视角[37]、知识与创新视角[38]、文化与创意视角[39]等。对区域发展问题的讨论还包括地方治理、地区间不平等、可持续发展等诸多领域。全球化背景下后工业化的社会特点为区域发展带来全新挑战, 使得区域发展研究成为经济地理学中历久弥新的研究主题。

20世纪80年代以来, 在全球化和信息化飞速发展的进程中, 全球劳动分工层次日益深化, 形成新型国际劳动地域分工格局。除了国际垂直专业化生产外, 出现了外包等新的生产组织方式, 发达国家跨国公司将低附加值的生产功能外包给低成本的发展中国家或区域, 将价值创造的核心环节留在母国[40]。从产业内分工到产品内分工的新现象使传统经济地理学提出的国际劳动分工理论很难解释越来越复杂的全球化经济。

西方经济地理学家在20世纪90年代借鉴价值链、嵌入理论和行动者网络等理论来研究全球化, 构建了以全球价值链、全球商品链和全球生产网络为核心的全球化经济分析框架。三种分析框架相互关联, 均采用价值链和网络方法解释全球生产组织, 体现了经济地理学的“ 关系” 转向。

20世纪90年, 学者们将波特提出的“ 价值链” 概念在空间上扩展到全球尺度, 广泛地描述了全球价值链和全球商品链分析框架[41]。该分析框架在90年代中期以后获得蓬勃发展, 对产业升级、地方发展、市场转变以及贸易模式等方面的实证研究显示了很好的解释力。但也存在一些问题:忽略价值链上除企业之外的其他利益主体; 忽略全球尺度以外的其他空间尺度; 强调线性关系, 忽略对高度复杂的网络结构的关注等等。

21世纪初, 曼彻斯特学派提出全球生产网络的分析框架, 充分考虑了全球经济的多层面 (经济、政治、文化和社会等)、多空间尺度 (全球、区域、国家、地方) 和多样化行为者 (企业、国家和地方政府、国际组织等) 的网络结构特性, 弥补了全球价值链和全球商品链框架的不足。全球生产网络将全球与地方两个尺度连结起来, 在全球化背景下关注复杂的地域嵌入和网络嵌入, 是“ 新经济地理学” 的重要理论和实证研究成果之一, 在地理学乃至经济学、社会学和管理学界都产生了巨大的影响[42], 极大地提升了经济地理学的学科地位。

产业区位理论是西方经济地理学最重要的研究内容之一。早期的区位理论经历了以农业区位论和工业区位论为代表的成本学派、以中心地理论和市场空间竞争模型为代表的市场学派, 均采用新古典经济学的静态局部均衡分析方法, 因而又被统称为古典区位理论。新古典区位理论, 又被称为现代区位理论, 突破了局部均衡分析方法, 以艾萨德的“ 替代原则” 和俄林的“ 一般区位理论” 为代表, 试图建立一般均衡理论。

20世纪中期产业区位理论有了新进展, 包括结构区位论、战略区位论和行为区位论, 分别讨论了生产过程的不同环节、企业内部的战略要求、决策者能力和信息掌握对产业区位的影响。20世纪后20年对产业区位理论有较大影响的分别是地理学界的“ 新经济地理学” 和经济学界的“ 新经济地理学” , 前者强调制度、文化、关系网络和历史演化等非经济要素, 后者强调集聚经济对产业区位的影响。

集聚经济和产业集群一直是产业区位研究的重要议题。对集聚经济和产业集群的理论研究主要在于对集聚经济的微观基础的讨论。马歇尔提出外部经济的概念对此进行解释, 并将它区分为三个来源:中间投入品共享、劳动力共享和知识溢出。近年来对微观基础的讨论都是以这三个来源为基础不断丰富和发展, 探讨从基础设施、中间投入品和劳动力共享, 到创新扩散、知识溢出、以及资产组合、风险规避、沉没资本的再融资等因素对区位的影响。

20世纪80年代以后经济地理学家开始进入服务部门的研究领域[43, 44]。最引人关注的领域之一是21世纪兴起的金融地理学, 后文有详细介绍。产业区位的实证研究紧随理论研究的进展, 但涉及创新、环境规制、金融危机等现实问题的研究, 相对超前于理论研究。20世纪后半期开始, 实证研究内容越来越丰富, 研究方法越来越多样化, 数据质量越来越高, 研究尺度越来越微观。

经济地理学对劳动力的关注可以追溯至经典区位研究中对劳动力影响企业区位选择的研究[45]。然而, 劳动力地理学作为经济地理学的分支学科出现的标志是1997年Andrew Herod将劳动力地理学定义为“ 以劳动力视角审视资本主义经济地理研究” [46]。此后Peck[47]、Mitchell[48]、McDowell[49]等学者奠定了学科早期理论基础。2003年Castree等学者所著劳动力地理学教科书的出版标志着劳动力地理学的成熟[50]。

劳动力地理学的学科基础根植于20世纪70年代兴起的激进地理学研究, 这也决定了劳动力地理学家普遍持有左倾政治立场的特点[51]。90年代末期, 在Herod等学者的呼吁下, 劳动力地理学家逐渐改变了将劳动力作为受资本推动被动作用于空间生产的观点, 转而强调劳动力的主观能动性。

进入21世纪, 经济地理学理论出现全球化背景下区域主义的复兴及文化、制度转向; 现实世界中后福特生产方式使社会福利制度转变为“ 工作福利” 制度, 增加了劳动力市场的差异性及潜在风险。上述背景将劳动力地理学的研究代入对劳动力市场的关注, 使研究范围由就业与生产活动逐步扩展至对劳动力市场内部结构及管制的研究[52, 53, 54]。目前, 劳动力地理学研究的理论基础融合了马克思主义、女权主义、反种族主义及制度主义理论。新的经济社会背景也对学科发展提出了新的挑战, 跨国劳动力组织、非正式就业、工会与新社会运动之间的关系等是未来研究的新方向[55]。

随着西方国家进入后工业化时代, 知识经济主导产业结构, 增长动力转向创新、创造和创意。新古典经济学中, 关于区域增长、企业增长的相关理论受到冲击。熊彼特首次提出创新理论, 以创新理论来解释资本主义的本质特征, 认为创新是资本主义经济增长的动力[56]。20世纪70年代, 虽然技术创新是经济地理学理论建构的核心, 但技术学习与创新过程机制并不明确。

直到20世纪80年代, 制度经济学、演化经济学等在创新机制中发现了“ 地理” 的重要性, 创新地理研究由此诞生。此后对于创新地理的研究主要基于“ 新区域主义” 理论, 其中弹性专业化学派、加利福尼亚学派和技术创新学派达成共识:创新是相互作用的学习过程, 而学习则依赖于编码知识 (信息) 特别是隐性知识的分享和多样化知识的结合, 并受制度化的惯例和社会的内在约束。而制度化的惯例和社会习惯乃是区域社会关系建造的产物, 又是“ 集体社会秩序” 的基础, 因此区域成为“ 非贸易相互依赖” 、“ 制度厚度” 、“ 集体学习” 、“ 合作经济” 、“ 学习经济” 的中心, 区域支撑其企业学习创新的能力构成了区域竞争优势的关键来源[57]。

创新地理学主要研究三方面的内容:① 创新在某些区域是否有集聚或分散的特征; ② 这种布局的内在机制和影响因素是什么; ③ 创新的空间布局如何影响其他变量, 如区域和国家经济增长[58]。经济地理学对于不同空间维度的创新地理运行机制做了探讨。创新的线性模型强调, 创新经历三个阶段:从基础研究到应用研究再到工业化生产[59]。而复杂机制则认为线性模型忽略了反馈和互动的作用。这种反馈和互动存在区域和国际边界[60], 形成这种边界的是制度、文化和路径依赖关系[61]。这种边界使得经济地理学家开始关注跨国创新机制[62, 63]。另一方面, 较小尺度的区域创新体系受到了更为广泛的关注。相比于国家层面, 研究者更容易了解区域层面的活动、政策、生产和联系, 并由此建立了大量理论和概念解释地方创新体系, 包括集群、生产系统、社会环境和本地系统等[64]。

创意地理学从产业角度阐释了创意活动与“ 邻近” 之间的关系。创意产业的发展环境需要地方宜人的环境、宽容的社会环境、地方品牌和传统以及各种创意人才组成的社 区[65, 66]。因此, 知识、创新和创意都具有集聚的特征[67]。知识集聚的区域, 知识转化和分享的有效性高, 创新行为更容易发生, 创意产业逐渐形成。虽然创新地理学已经对区域内的知识形成、溢出和创新机制进行了深入剖析, 但是集中于研究知识的供给, 忽略了对于知识的需求和消费的相关研究[68], 未来需要在这方面更进一步。

消费地理研究伴随着生产范式的变化和零售业的全球化进程迅速发展。消费地理研究起源于20世纪70年代, 生产范式由福特主义转向后福特主义, 差异化的消费模式逐渐成为个人认同和自我表达的方式[69]。但是, 90年代以前的消费地理学只是描述和定位商店区位布局特征[70, 71, 72, 73, 74, 75, 76]。90年代, 零售业寡头在全球迅速扩张, 其生产模式和空间布局都呈现新的经济地理特征[77, 78]。经济地理学家开始强调零售资本和转型的重要性[79], 吸引了大量地理学家对于零售行业空间组织的研究, 关注零售行业的合作战略和市场结构[80, 81, 82]。消费地理从过去的经济地理学“ 边界学科” [83]转向“ 理论与实证并重” [84]的一个经济地理学分支。

近30年, 消费地理学研究受到经济学、心理学、社会学、行为学等学科的交叉渗透影响, 其研究范式不断转变。主要表现为:

(1) 研究内容的变化。消费地理研究从研究市场和定位转而研究人类的行为。传统上, 地理学家将消费定义为市场过程, 分析其市场机制和生产布局[85]。经济地理学家转向“ 人本主义” , 将短暂消费体验作为理解人类社会的现象。消费不再是一个价值交易行为, 而是人们情感交流的结果[86]。

(2) 研究范围的拓展。消费地理学家将研究范围从具象转向抽象, 从狭隘的“ 消费场所” , 例如超市等拓展到道路、街区等边缘化的“ 消费空间” 以及家庭这一内部“ 消费空间” 。强调消费并不是一个发生在固定地点的临时过程, 而是一个每时每刻可能发生的存在于流动空间中的过程[87]。

(3) 研究对象的转变。经济地理学家从单纯的研究消费行业转向研究消费地理中对象之间的关系[88]。随着“ 消费场所” 被“ 消费空间” 所取代, 消费场所的景观研究逐渐减少, 而逐渐关注虚拟的消费空间中消费者和生产者、销售者之间的关系。研究者关注商品链和循环系统, 关注商品从生产、购买、使用、丢弃等一系列的过程, 从中理解人们在消费空间的行为活动。正如Louise Crewe所述[20], “ 研究消费地理学, 是要将消费、密度、价值、交换和空间这些单一的准则纳入到一个案例分析中, 分析在特殊的时间和空间情境下, 消费者在哪儿、为什么如此行为以及怎样与商品互动” 。

20世纪后期, 随着全球工业化进程加速, 环境问题越来越突出, 全球化使得区域环境问题将会影响全球经济。从中观尺度, 部分发展中国家的工业化验证了“ 污染避难所” 、“ 逐底竞争” 等环境假说。在微观尺度上, 环境规制政策逐渐普遍化、规范化, 环境成本逐渐成为企业考虑的因素。但是人文地理学和自然地理学的相互割裂, 使得将经济地理学应用到环境问题的研究提议一直没有受到重视[89, 90]。直到2004年, 科隆大学会议明确提出了环境经济地理学的概念, 学者们开始明确将环境与经济地理联结起来。

环境问题同时受到经济学和地理学的关注, 环境经济学和经济地理学分别发展形成了空间环境经济学和环境经济地理学。前者从地理空间的角度审视环境经济学, 将空间作为经济和环境相互作用的载体, 研究经济活动在空间中对环境影响的作用机理[91, 92]。后者主要采用经济地理学中的理论、方法与模型, 强调环境要素, 包括环境管制、环境污染等对经济活动的共同作用。部分经济学者试图将环境问题纳入新经济地理学的核心— 边缘模型[93]、两区域模型[94]等, 通过模型定量分析环境污染和环境政策对经济活动空间区位的影响[95]。而主流经济地理学家尝试从制度、文化转向出发, 将进化制度主义[96]、生态现代化和管制理论[97]、地理信息系统[98]、创新地理学[99]等研究理论应用于环境问题的研究, 主要集中于环境空间评价和环境规制的研究中。

目前, 环境经济地理学的研究仍然处于个人零散、宽泛的研究阶段, 具有碎片化和多视角的特点[2]。环境经济地理学研究中, 经济地理学的文化、制度转向、演化经济地理等方向与环境问题的结合仍然有限。在西方经济地理学转向人本主义的趋势下, 研究环境伦理道德与区域空间经济发展的关系或许将成为新的突破点。随着环境经济学与经济地理学的交叉越来越深入[8, 100], 空间环境经济学与环境经济地理学也将逐渐融合, 取长补短, 形成更完善的研究理论和研究成果[13]。

地理学界对货币和金融的关注源于戴维· 哈维在1973年出版的专著《社会公平与城市》[101]。货币在马克思主义理论中占有核心地位, 受此影响以哈维为代表的70年代的地理学家在进行金融地理学研究时所持有的普遍观点是:金融机构的主要功能是向特定地点传输货币, 这一行为是造成城市内部不平等的结构性原因[102]。在这一时期, 金融地理学的研究内容多集中在房地产市场, 探讨信贷配给、客户选择、金融歧视等行为对社区的建设和破坏作用, 以说明金融体系加深城市空间内部的不均衡[103]。起源于马克思主义地理学的此类研究奠定了政治经济学传统在金融地理学研究中的重要地位[104]。

20世纪80年代至90年代, 伴随着经济全球化的进程金融活动在世界范围内不断扩张, 同时主要资本主义国家也经历了产业结构向第三产转移的过程[105]。金融管制放松和通讯信息处理技术创新极大地改变了金融产品、金融交易乃至金融体系[106]。在上述现实背景下, 金融地理学迅速兴起。与早期同类研究相比, 这一时期的研究更关注地方金融问题的全球化属性和地方异质性。当然, 90年代经济地理学科内发生的制度、文化转向对金融地理学理论的构建也有重要影响。这一时期出现了多种挑战传统的政治经济学研究的新理论[107]。这些新理论的共同特点是强调了货币和金融地理分析中社会和人的主观能动性, 以及金融活动嵌入制度文化环境的网络化视角[108]。

进入21世纪, 西方经济经历了金融主导的资本主义大发展以及随之而来的金融危机。新自由主义让位于国家涉足金融业的救助行动, 金融业的经营方式及金融系统濒临崩溃, 普通家庭及企业与全球金融体系的联系越来越紧密[109]。在这一背景下, 金融地理进入了研究主题及理论多样化的空前繁荣时期。从总体上看, 新世纪以来10余年金融地理学的发展与经济地理学的理论脉络基本一致, 与之交叉的学科则从经济学更多地偏向社会学、人类学和政治学[110]。代表性理论进展有:文化经济学视角的“ 综合行为主体 (Agencements)” 理论和“ 新福柯治理” 理论[111, 112]。这一时期的主要研究问题包括:金融化[113]、全球金融流的地方嵌入性[114]、家庭和零售金融[115]、金融服务的多样化选择[116]等。金融危机以来, 西方学者对金融问题的研究视角更多样化也更具有批判性。

传统上, 中国经济地理学者将西方经济地理学研究看成“ 学院派” 。但经济地理学对公共政策的关注其实可以追溯至20世纪70年代, 戴维· 哈维在1974发表的“ What kind of geography for what kind of public policy?” 文章成为经济地理实质性关注公共政策的标志。这一年英国地理学家年会的主题就是“ 地理学与公共政策” , 这一时期地理学者开始研究地理学应该如何研究公共政策以及研究什么政策[118]。正是在哈维的影响下, 经济地理研究开始注重理论研究并有较强的政策倾向, 其中也受到马克思主义政治经济学的影响。20世纪80年代, 政策学视角的研究逐渐淡化, 西方经济地理学者逐渐放弃了用马克思主义哲学研究社会问题的视角, 政策研究淡出了经济地理学家的视野[119]。

伴随着经济地理经历“ 新区域主义” 和“ 制度、文化、关系” 转向, 政策研究逐渐回归。经济地理学者认为, “ 我们需要为新经济地理学留出一席之地, 使之与旧经济地理学相补充甚至取代旧经济地理学” [120]。事实上, 新经济地理学家研究的问题被认为超出了传统经济地理学的研究范围[121], 至少新经济地理学家开始关注历史、文化、制度、政治、政策等因素, 并重塑经济地理。在新经济地理中的抽象模型中, 有两种可以用来进行政策分析:一是不涉及具体政策, 可以用于塑造未来的政策; 二是在抽象模型的基础上, 通过逻辑和理论推导分析具体政策问题[122]。

经济地理学对于公共政策所产生的现实影响可以追溯到二战以后的“ 区域主义” 范式。从这一时期以来经济地理学开始以实践为导向, 以解决现实的区域社会经济问题为目的, 广泛地参与城市与区域规划, 辅助凯恩斯主义和福利国家政策的实现[123]。近年来, 经济地理关注的政策领域更加广泛, 包括产业集群、地区增长、高科技企业发展环境、企业动态的空间差异、就业机会和失业问题等等。这些研究均体现在当时西方国家的产业政策、区域政策和劳动力就业政策中, 一些建议也被经济合作组织和世界银行等国际组织采纳[124]。美国和英国的经济地理学家尤其在城市经济社会发展问题上产生重要影响, 一些研究甚至发展为形成和评估城市发展的现实政策, 这也成为推动美国和英国城市发展的一个重要的因素之一[125]。

在西方经济地理中的政策研究经历了兴起、衰落与回归的过程, 这个过程也是经济地理学者重新认识政策研究的过程。然而, 时至今日经济地理的政策研究仍然没有成为经济地理研究的核心主题, 原因在于经济地理学者在进行政策研究中存在一定的局限性。

(1) 经济地理学更加理论化, 缺乏实践性。Ward发现地理学家工作环境的物质条件会对其构成限制, 这些约束影响研究的效用。鉴于地理研究的学科特点, 他建议直接让公众了解而不是尝试影响政策制定者们[126]。

(2) 经济地理对于政策研究的主题比较狭窄。经济地理学家对于经济发展研究存在着将经济增长作为唯一发展目的狭窄观点, 也存在单纯地用理论解释当前政策结构而不提出建议的问题[127]。

(3) 政策研究在经济地理研究中受重视程度不足。传统的经济地理学对政策研究存在某种偏见, 认为政策研究缺乏实证分析, 解释力也不强。目前, 经济地理的政策研究的理论基础融合了经济学、地理学和政策学等多种理论。研究方法更是大胆地采用了政策学研究范式。研究模式从将政策作为研究对象逐渐发展为实践性更强的政策参与。研究主题仍比较聚焦于政策对于经济活动影响, 探讨区域发展、区域治理、企业发展环境、全球化和区域化等领域。在一定程度上引发了环境地理、金融地理、消费地理等其他热点领域的政策转向[128]。

随着地理学的“ 新经济地理学” 兴起, 一些经济地理学者也开始反思对于政策研究的偏见。一些研究即使是实证分析, 也仍然无法解释一些概念, 因为这些概念本身是模糊的, 精确数据很难解释模糊概念[129]。伴随这些反思, 在经济地理的政策研究中采用定性研究方法的研究成果不断增多。进入21世纪以来, 地理学家需要更频繁地应对大规模问题, 要深入的理解多元化的世界, 就需要提高各学科之间的交叉, 塑造地理工作和其他知识领域的讨论, 并将这些讨论推进为政策议程[130]。

从研究尺度来看, 近年来经济地理的政策研究趋向于从微观角度研究人地关系的动态变化, 研究对象由关注宏观的大众群体转向弱势群体和小众群体。Murphy (2006) 认为经济地理政策研究还需要在以下几个方面进行努力。① 经济地理更多寻找介入公共政策研究的意义和兴趣; ② 建立政策问题和空间地理分析的学科交叉分析; ③ 运用更加严谨的数据分析和技术手段研究政策问题; ④ 关注经济地理介入公共政策研究的实用性; ⑤ 经济地理学家加强对政策的制定和执行参与, 巩固和提高经济地理研究在政策导向和公共争论中的地位[131]。

总之, 政策研究至今仍是经济地理研究中比较边缘的主题, 尤其是西方经济地理学者对于政策的关注度始终不够, 但随着经济地理研究对于实践性、应用性追求的不断提升, 政策研究将成为未来经济地理研究中不可忽视的主题。

西方经济地理学在20世纪80年代以后进入了空前繁荣的快速成长期, 对国际经济地理学有较大影响力, 对中国经济地理学的发展具有重要启迪。总结和梳理这一时期西方经济地理学的进展, 我们发现西方经济地理学具有一些新的学科特点。

(1) 研究主题与研究方法多元化。20世纪90年代以来, 经济地理学进入思维变革和快速成长时期, 无论是理论发展、哲学基础、方法论, 还是研究主题, 西方经济地理学都呈现出多元化趋势。一方面, 在研究中体现出越来越强的学科交叉性, 将经济学、政治学、人类学、社会学、管理学等不同学科的研究方法及理论都纳入分析框架; 另一方面, 西方经济地理学呈现出多种思潮共存的现象, 从新区域主义, 到制度、文化、关系转向, 再到演化经济地理和政治经济地理学, 甚至还与克鲁格曼的新经济地理学展开激烈争论。通过持不同观点的学者之间的开放而具有建设性的交锋, 经济地理学的学科地位将得到强化, 这种多元化将是持续繁荣和创新的源泉[132]。

(2) 呈现愈来愈强的制度、文化倾向。20世纪80年代, 以克鲁格曼为代表的经济学家通过发展可以模拟空间集聚经济的新数学模型, 自认为重新发现了经济地理学, 将其称为“ 新经济地理学” 。认同这一观点的地理学家不多, 越来越多的经济地理学家开始倾向于用制度和社会文化因素来解释现实中的经济地理现象, 也将其称为“ 新经济地理学” 。地理学者们强调即使在全球化背景下, 经济活动也是嵌入在当地的社会、政治与文化系统中, 并与之密不可分。

(3) 积极应对后工业化社会提出的新问题。随着西方主要发达国家进入后工业化社会, 知识经济和服务业日益成为经济发展和社会进步的主导。相应地, 经济地理学的研究主题也迅速转向知识创造、服务业及大众消费等新领域, 出现创新地理、金融地理以及消费地理等分支。面对后工业化出现的城市与社会问题, 西方经济地理学更加关注工人 (尤其是女性劳动者)、种族与经济隔离等与经济地理学现象之间的关系。金融危机也激发了金融地理研究快速发展。

(4) 地理尺度走向两端— 全球与地方, 国家的角色淡化。在全球化和后现代社会的双重背景下, 经济地理学研究的空间层次向全球和地方层面延伸, 注重考查经济活动的全球组织方式及地方化的特殊性研究, 强调全球— 地方链接的重要性。

(5) 研究视角越来越微观, 定性研究方法凸显。西方经济地理学的研究重点逐渐由宏观区域和产业转向微观企业、家庭和个人, 在不同层次的研究中也更加强调“ 人” 的作用及个体受到的影响。与此同时, 案例分析、结构化访谈、深度访谈等质性研究方法日益成为经济地理学研究的主要方法。出现这一转变的原因是经济地理学者更加关注经济活动的内在机制, 而非表面的相互关系。当然, 计量方法、地理信息系统以及空间分析等定量方法仍旧占据重要地位。

(6) 研究具有更多政策含义。无论历史上还是现在, 经济地理学在政策研究中存在一定局限性, 但其对公共政策的评价、研究及制定的参与度越来越高, 更加关注理论与实证研究成果的实践意义。研究方法大胆采用政策学的研究范式, 从将政策作为研究对象, 逐渐发展为实践性更强的政策参与, 研究主题聚焦于政策对经济活动的影响, 探讨区域发展、区域治理、企业发展环境、全球贸易与投资等领域, 同时也一定程度上引发了很多热点领域的政策转向。

进入后工业化社会和全球化时代, 西方经济地理学重新认识了的“ 经济” 和“ 空间” 。这种重新认识基于经济活动的结构性变化及其与所在的制度环境的复杂关系。中国在过去30多年经历了社会经济制度环境的巨大变迁, 经济转型是企业面临的最大制度环境, 重塑了中国的经济地理格局。系统深入地解读中国经济地理格局形成与演变需要基于转型制度环境的深刻理解基础上的理论突破, 西方经济地理学者的理论自信值得中国经济地理学者学习。

与侧重理论思辨的西方经济地理学相比, 中国经济地理学更注重实践, 学科发展的目标和动力是满足国家和社会需求, 学术思维与研究成果更多以实践为导向。在多年的学科发展中, 一些研究成果停留在一般的描述与汇总, 缺乏纵深的原因挖掘和关联分析。因此, 中国经济地理学应以本国的现实问题为基础, 加强理论探索, 尤其是对哲学基础和方法论的思考。

经济地理学虽是地理学的一支, 但本身也是经济学与地理学的交叉学科。西方经济经济地理学已经进入大融合阶段, 不仅受到经济学家的广泛关注, 还吸引社会学、政治学和管理学等学科的探讨, 地理学的学科地位在这种大融合的背景下得到很大提高。中国经济地理学也可以提高学科包容性, 加强多学科之间的理论辩论和方法上的相互借鉴, 提高地理学的学术影响力。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|

| [99] |

|

| [100] |

|

| [101] |

|

| [102] |

|

| [103] |

|

| [104] |

|

| [105] |

|

| [106] |

|

| [107] |

|

| [108] |

|

| [109] |

|

| [110] |

|

| [111] |

|

| [112] |

|

| [113] |

|

| [114] |

|

| [115] |

|

| [116] |

|

| [117] |

|

| [118] |

|

| [119] |

|

| [120] |

|

| [121] |

|

| [122] |

|

| [123] |

|

| [124] |

|

| [125] |

|

| [126] |

|

| [127] |

|

| [128] |

|

| [129] |

|

| [130] |

|

| [131] |

|

| [132] |

|