作者简介:钟赛香 (1978-), 湖南人, 理学博士, 研究方向:城市与城市社会文化地理。E-mail: zhongsx.04b@whu.edu.cn

本文基于文献计量方法,分别从成长趋势、关键词、文献作者和研究机构等不同侧面对《地理学报》创刊以来至2013年3月中旬刊载的4420篇文献,进行较为全面的分析。同时,基于地理学三分法对自然地理、人文地理、地理技术等主要分支研究以及地理总论进行探讨,旨在揭示代表中国地理学界最高学术水平的《地理学报》其发展特点与发展趋势。研究表明:①《地理学报》在很大程度上可以反映中国地理学科最高学术水平的最新研究成果;②《地理学报》年发文量存在显著差异,其波动起伏与中国历史的大事件紧密相关;③《地理学报》虽为综合性期刊,但自然地理研究一直占绝大多数;④《地理学报》具有较为稳定的学术研究队伍,老学者居多,需要进一步培养新的学科带头人;⑤《地理学报》具有较强集聚效应,中国地理学研究主体和研究内容具有明显区域性。

We performed a comprehensively bibliometric analysis of 4420 published articles of Acta Geographica Sinica during 1934-2013, with the perspectives of growth trends, key words, article authors and research institutions. Moreover, we analyzed the main affiliated branches, including physical geography, human geography and geographical techniques based on geographic trichotomy and the general geography. This paper aims at investigating the development trend and characteristics of Acta Geographica Sinica, a journal that represents the highest academic level in the field of geography in China. The results show that: a) Acta Geographica Sinica has reflected the latest research achievements of China's highest academic level in the field of geography to a large extent. b) The number of Acta Geographica Sinica yearly publications varies significantly, which is in accordance with important events of China. c) Although Acta Geographica Sinica is a comprehensive periodical, most of its publications are focused on physical geography. d) Acta Geographica Sinica has a stable group of academic and research scholars, thus there is a demand of new academic leaders. e) Acta Geographica Sinica has relatively high agglomeration effects and the research objects and contents of geography research in China are significantly concerned to special regions.

文献计量是一种基于数理统计的定量分析方法, 它以科学文献的外部特征为研究对象, 研究文献的分布结构、数量关系、变化规律和定量管理, 进而探讨科学技术的某些结构、特征和规律[1]。目前已有众多国内外学者通过运用文献计量学的理论和方法来探究学科发展的趋势、学科之间的相互影响关系、学科领域的研究前沿与热点[2, 3, 4, 5], 依此对领域学者做出评价[6]。在中国地理学界, 也有部分学者运用论文统计或文献计量方法来研究地理学及其分支领域[7, 8]、国内地理学期刊[9, 10, 11, 12, 13]、国际地理学期刊[14]以及地理学发展趋势[8, 15]。还有学者就中日地理学者的论文写作年龄[16]、中美期刊发文差异[17]进行对比分析。不过, 现有研究多局限于某一领域, 研究问题多限为载文数量、作者分布、期刊联系等方面, 体系不尽完备。

《地理学报》入选2012年中国最具国际影响力学术期刊[18], 论文的数量和质量也在不断提高[19]。将《地理学报》、《地理研究》、《地理科学》、《地理科学进展》、《人文地理》、《经济地理》6大核心地理期刊的文献计量进行对比分析可知, 《地理学报》最为厚重、沉淀, 最能代表中国地理学界的学术发展水平与发展历程。因此, 本文选择对《地理学报》, 从数量、质量、时间序列、网络关系等角度对其载文量、作者、机构等多方面进行探讨, 梳理中国地理学发展的规律与特点, 以及“ 人” 的关系、“ 地” 的关系, 并指出中国地理学发展存在的问题。

本文数据来源于中国学术期刊网络出版总库。在中国知网文献出版来源中检索“ 地理学报” , 时间设定为1934.01.01-2013.04.30, 导出全部文献数据, 再录入文献被引频次 (TC) 和文献被下载频次 (TD), 然后在MS Excel中进行文献计量统计分析。

2.2.1 文献类型 《地理学报》从1934年创刊至2013年3月, 共刊载文献4420篇, 学术论文 (3296; 74.57%, 其中中文论文3196; 72.31%)、会议纪要 (432; 9.77%)、书评 (229; 5.18%)、介绍 (89; 2.01%)、新闻 (67; 1.52%)、目录 (60; 1.36%)、讨论 (48; 1.09%)、个人学术贡献 (36; 0.81%)、人物悼念 (25; 0.57%)、图表 (14; 0.32%)、征稿简则 (16; 0.36%)、笔谈 (11; 0.25%)、笔记 (1; 0.02%), 其中介绍包括机构介绍 (36; 0.81%)、书报介绍 (27; 0.61%)、人物传记 (11; 0.25%)、基金项目 (13; 0.29%) 和期刊进展 (2; 0.05%)。此外还有96篇归属于其他类, 占2.17%, 包括印证数据、投稿要求、书目、倡议、前言、附录、后记、决议等。其中3196篇中文学术论文和48篇讨论共3244篇文献为本文文献计量主体。

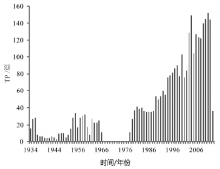

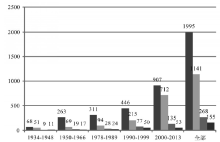

2.2.2 年发文量 图1可知, 在不同年份, 《地理学报》年发文量存在显著差异, 历史上存在波动起伏, 但整体上呈明显上升趋势。发文量从创刊时的16篇增加到2012年的 144篇。

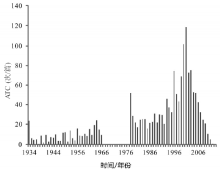

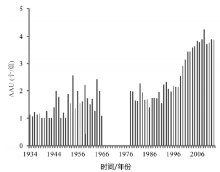

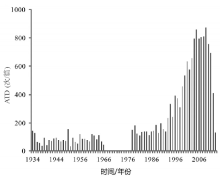

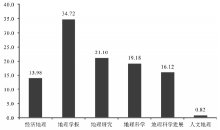

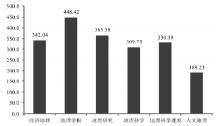

2.2.3 基本特征 作者数 (AU)、被引频次 (TC)、下载次数 (TD)、页数 (PG) 分析 《地理学报》3244篇文章, 所涉AU为9040人次, AAU2.79人/篇; APG9.39页, 大部分为7-11页; ATD448.42次/篇; ATC34.72次/篇。ATC明显高于其他地理学核心期刊, 如《地理研究》1982-2013.3总刊载学术论文2914篇, ATC21.10次/篇(图2); 《地理科学进展》1999-2013.3总刊载学术论文2416篇, ATC16.12次/篇; 《地理科学》1981-2013.3总刊载学术论文2818篇, ATC19.18次/篇。

根据《地理学报》 (1934-2012年) 各年份论文总数与基本特征值的差异, 将《地理学报》划分为5个发展阶段 (缺刊年份:1945, 1949, 1967-1977)(图1、2、3、4、5、6、7、8, 表1)。

第一阶段 (1934-1948) (136; 4.12%):创刊至中华人民共和国成立前。该阶段文章较少; 文章以单一作者为主, AAU1-1.2人/篇; 除1934年外, ATC< 10次/篇; ATD< 100次/篇, 仅少数年份超过100次/篇; 论文没有基金资助。

第二阶段 (1950-1966) (343; 10.53%):新中国成立至“ 文化大革命” 之前。该阶段文章数增幅较大, 部分年份存在波动 (1961年仅8篇); AAU1.5人/篇左右, 部分年份 (1954、1956、1959、1964和1965年)超过2人/篇; 除1964年外, ATC< 20次/篇; ATD< 100次/篇, 仅少数年份超过100次/篇; 论文没有基金资助。

第三阶段 (1978-1989) (425; 13.17%):该阶段为改革开放初期。在“ 文革” 时期十年停刊, 改革开放后仅一年时间就恢复到上一阶段水平, 该阶段文章数增幅较大, 出现阶段性繁荣; AAU1.5~2人/篇, 其中1982年最高为2.28人/篇; TD略有上升但不显著, 主要处于100~200次/篇之间, 大部分< 150次/篇; 该阶段出现受基金资助论文, 但数量少。

第四阶段 (1990-1999) (705; 21.71%):1990年代, 随着改革开放的深入与经济的发展, 文章数开始跃迁, 后期基本维持在每年80篇左右; AAU大部分超过2人/篇; ATD、TC上升明显; 基金资助处于0.2~1.0个/篇, 1999年超过1.0个/篇。

第五阶段 (2000至今) (1533; 47.15%):除2001~2002年有小幅下降, 21世纪以来文章数呈快速增长趋势, AAU达3人/篇; 2000与2001年ATC超100次/篇; ATD, 2005年最大, 达859.03次/篇; 论文受基金资助数量急剧上升, 均大于1个/篇, 2007年超过2个/篇。

按照自然地理 (PG)、人文地理 (HG) 与地理技术三大分支及其他, 将本研究3244篇文献进行划分, 划分时考虑学科交叉。

2.4.1 三大分支数量分析 图8可知, 3244篇文献中自然地理 (PG) 比重最大, 达1995篇, 占全部文章的61.50%, 其次为人文地理 (HG, 1141; 35.17%) 和地理技术 (268; 8.26%)。其他 (地理总论部分, 134; 4.78%)以地理学学科理论体系建设研究为主, 较多阐述地理学及其分支的理论、学科进展趋势, 偶有地理教育相关文献。

《地理学报》不同时期各类型文章的比例存在明显不同。其中自然地理一直是研究重点, 尤以第三阶段和第四阶段最为突出, 分别占论文总数的73%和63.17%; 人文地理在第五阶段数量快速上升, 占该时期论文总数的43.54%。

2.4.2 三大分支TC、TD分析 各类型文献的TC和TD (图9), 自然地理类文献由于其绝对的总量优势, 在总TC统计中高居首位 (图9a), 达58780次, 但在ATC中 (图9c), 人文地理类文献的最高, 达45.2次/篇, 其次为地理技术及其他, 为37.93次/篇。

总TD (图9b), 人文地理超过自然地理与地理技术, 为835587次。ATD统计 (图9d) 呈现与ATC相同的趋势, 人文地理方向高达732.33次/篇, 自然地理为295.63次/篇。

2.5.1 总体分析 在3342篇文献中, 所涉关键词11603个, 对语义一致者进行归并处理, 如地理学与地理科学、北京与北京市、自然地理与自然地理学等, 结果如表1。总量上排名前10的关键词有:中国、地理信息系统 (GIS)、气候变化、北京、青藏高原、土地利用、遥感、广州、黄河、地理学, 除“ 地理学” 外, 其他关键词都呈显著上升态势。

| 表1 《地理学报》各时期出现次数最高的30个关键词 Tab. 1 Top 30 most frequently used keywords in Acta Geographica Sinica |

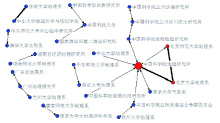

利用Netdraw进行数据可视化, 各时期出现频次前30位除重后120个关键词之间相互关系(图10)。图10可知, 关键词网络图复杂且通达, 说明:首先, 不同时期的关键词有一定的联系, 即不同时期的研究主题有一定的相关性与继承性; 其次, 同一种关键词与多种不同关键词有联系, 并且图中以红点居多, 即合作K值大的点多, 表明这些关键的联系很紧密, 即地理学报文献主题之间的相关性很强; 第三, 120个关键词中, 中国和苏联的链入总数最多, 表明《地理学报》中, 中国和苏联为重点研究区域。

| 图10 120个关键词网络分析图Fig. 10 Network analysis of 120 keywords cooperationk-cores analysis of co-keyword matrix (red nodes, k = 7; purple nodes, k = 6; blackish green, k = 5; green nodes, k = 4; yellow nodes, k = 3; blue nodes, k = 2; black nodes, k = 1) |

2.5.2 三大分支关键词 分别统计各分支领域关键词类型与数目。统计时, 依前述方法进行关键词归并, 结果如表2。

| 表2 《地理学报》三大分支中出现频率最高的30个词 Tab. 2 Top 30 most frequently used key words of three branches in Acta Geographica Sinica |

2.6.1 第一作者 (FAU) 及全体作者 (TAU) 分析 对文献作者进行统计, 表3显示FAU和TAU发文量前30, 以及发文量前100中ATC和ATD前30的学者。

| 表3 发文量最大的FAU和TAU统计 Tab. 3 Top 30 productive FAU and TAU in Acta Geographica Sinica |

利用Netdraw进行可视化上述120位作者除重后的75位作者的相互合作关系。图11显示, 75位作者中有54位存在合作关系。从图的整体来看, 作者之间的连线简单, 网络通达性较低, 即高产高效作者间合作密切与广泛程度不是很高, 但形成了多个作者合作群体。其中, 以陆大道和张镱锂为中心的作者合作群, 其合作K值最大, 合作关系较为密切。

| 图11 75位作者的相互合作关系图Fig. 11 Network analysis of 75 authors' cooperationk-cores analysis of co-author matrix (red nodes, k = 5; green nodes, k = 3; blue nodes, k = 2; black nodes, k = 1) |

2.6.2 三个分支FAU分析 将学术论文按地理学现代三分法 (即:人文地理学HG、自然地理学PG、地理技术)进行分类, 统计列出各方向以FAU和TAU身份发表文献位居前30的作者 (表4)。

| 表4 三大分支研究方向发文量前30的FAU和TAU Tab. 4 Top 30 productive FAU and TAU of each of tree branch in Acta Geographica Sinica |

2.6.3 作者群体的时间变迁 表5可知, 《地理学报》不同时期的领军作者群存在较大差异。以FAU和TAU发文量统计均位居前30分析, 从创刊到建国之前, 发文作者以胡焕庸、张其昀、严德一、吕炯等为代表, 这一时期载文量相对较少; 从新中国成立到“ 文化大革命” 之前, 发文作者以赵松乔、杨吾杨、黄盛璋、张荣祖、任美锷、朱震达等为代表; 改革开放初期至20世纪80年代末, 发文作者以许学强、周一星、陈传康、汤奇成等为代表; 90年代, 发文作者以陈传康、顾朝林、樊杰、刘昌明、傅抱璞等为代表; 21世纪以来, 则以刘昌明、刘纪远、贺灿飞、刘彦随等为代表。另一方面, 在《地理学报》发文量居前30且活跃期跨两时段及以上的学者主要有任美锷、陈传康、樊杰、顾朝林。

| 表5 各时期发文量前30的FAU和TAU Tab. 5 Top 30 productive FAU and TAU in each period (from 1934 to 2013) |

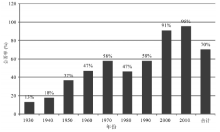

2.6.4 作者独著与合著分析 3244篇论文所涉作者5026人, 合著率为70.35%。独著涉及作者为596人, 占作者总数的11.86%; 两人及以上的合著涉及作者4716人次。在合著论文中, 2人合著的论文739篇, 位居第一, 占合著论文的32.38%; 其他人次的合著情况依次递减, 合著作者最多达17人。论文作者合作度是期刊在一定时期内每篇论文的平均作者数, 《地理学报》在近80年内的平均合作度为2.79。表6显示了《地理学报》作者论文量、合作度和合著率的变化。

| 表6 《地理学报》1934至今作者发文量与合作度 Tab. 6 Production and cooperation of authors in Acta Geographica Sinica since 1934 |

图12显示了每十年《地理学报》合著率和独著率的变化情况。随着年代推近, 独著文章所占的百分比不断下降, 而合著文章所占百分比却在不断上升。科研论文较高的合著率, 一方面反映出作者良好的合作精神; 另一方面也反映出论文学科交叉的程度、涉及领域的广度及学术研究的深度。同时, 表明《地理学报》中论文的学科交叉与科研课题涉及面越来越广, 群体联合研究成为趋势。

| 图12 《地理学报》每10年合著率和独著率变化Fig. 12 Rate change of collaboration and single-author articles in Acta Geographica Sinica |

2.6.5 核心作者及作者复增量分析 核心作者也称为活跃作者, 根据普赖斯理论, 一个期刊发表论文数为某篇数 (N) 及以上的作者为该刊的核心作者, N的计算公式如下:

式中:η max为发表论文最多的作者发表的论文数。

根据1934至今《地理学报》论文作者统计 (取FAU), 近79年间任美锷院士发文17篇, 为最高, 则N = 3.088, 故在《地理学报》发文3篇及3篇以上的作者即为核心作者, 共计278人 (仅FAU), 占FAU总人数的14.05%, 发表论文1247篇, 占总发文量的38.44%, 表明《地理学报》具有较为稳定的学术权威队伍, 刊物的学术水平和论文质量都能得到可靠的保证。

基于洛特卡定律, 对FAU进行统计, 称在一段时间内发表一篇文章的作者为新作者, 发表两篇及以上的作者为老作者。若用A、B分别表示同期在该刊发文的新、老作者,

一般若A/∑ 趋向于1, 说明该刊论文新作者过多, 而若B/∑ 趋向于1, 则说明该刊新作者太少。表反映了《地理学报》创刊至今FAU复增量的信息。

表7可知, 《地理学报》的A/∑ 约为0.72, 这与洛特卡提出的理论最佳值A/∑ = 0.64相比显著偏高, 说明新作者比例偏高, 老作者比例偏低。

| 表7 FAU增复量 Tab. 7 Number of new authors and old authors |

2.7.1 机构发文量 根据作者通讯信息, 本研究的3244篇论文所涉机构达1368个。将所涉机构合并至高等学府或中科院研究所, 其中发文量前30的中国大陆机构如表8所示。

| 表8 合并后总发文量前30位的我国大陆机构 Tab. 8 Top 30 institutions with TP in Acta Geographica Sinica |

2.7.2 机构合作分析 1368个机构中, 利用netdraw可视化发文量前20位机构的相互合作关系, 第一时期各机构之间没有合作关系。图13-16显示了后4个阶段中, 文献高产机构相互合作的网络关系。

| 图13 第二时期机构合作网络图Fig. 13 Network analysis of cooperation among 23 institutions in 1950-1966k-cores analysis of co-institute matrix (red nodes, k = 2; blue nodes, k = 1) |

| 图14 第三时期机构合作网络图Fig. 14 Network analysis of cooperation among 23 institutions in 1978-1989k-cores analysis of co-institute matrix (red nodes, k = 2; blue nodes, k = 1) |

| 图15 第四时期机构合作网络图Fig. 15 Network analysis of cooperation among 23 institutions in 1990-1999k-cores analysis of co-institute matrix (red nodes, k = 5; blackish green, k = 3; blue nodes, k = 2; black nodes, k = 1) |

| 图16 第五时期机构合作网络图Fig. 16 Network analysis of cooperation among 23 institutions in 2000-2013k-cores analysis of co-institute matrix (red nodes, k = 7; purple nodes, k = 6; blackish green, k = 5; green nodes, k = 4; orange nodes, k = 3; blue nodes, k = 2; black nodes, k = 1) |

| 图17 14所机构国际期刊的TP与ATC对比Fig. 17 TP and ATC comparison of 14 institutions in international geography journals |

图13显示, 1950-1966年期间, TP> 1的35个机构中, 23个机构存在合作关系。多个机构以中国科学院地理研究所为中心进行研究并发文, 合作密切, 其中以长江以北的北方高校和机构居多; 华南地区4大高校与机构, 以广州地理研究所为研究中心, 组成另一个机构合作群。

图14显示, 1978-1989年期间, TP> 1篇的55机构中, 27个机构有合作关系, 且只有一个明显的研究中心, 即中国科学院地理研究所, 相比前一时期, 机构合作网络在全国范围变大, 南北之间也有了一定的合作。

图15显示, 1990-1999年期间, TP> 1的99机构中, 72个机构有合作关系, 相比前两时期, 作者合作网络庞大, 也出现了多个机构合作中心。因1975年更名的中科院地理研究所, 在1986年更名为中科院国家计委地理研究所, 1997又更名为中科院地理研究所, 所以, 中科院地理所依旧是合作中心, 且显示中科院国家计委地理所是另一个机构合作群中心。此外, 除北大城环系和中科院地理所这两个明显的合作群外, 还有多个小合作群体, 如华东师大地理系、中科院兰州沙漠所、南京湖泊所、南大城资系、北师大地理系、港中大地理资源系等。

图16显示, 2000-2013年期间, TP > 4的101机构的99个机构有合作关系, 相对于前三个时期, 机构之间的合作变得更为密切, 合作网络变得更为密集, 且这个时期的合作K值也有了一定提高, 形成了中国科学院的地理资源所、南京地理湖泊所、寒旱所、青藏所等主中心, 以及南大地理与海洋学院、华东师大地理系等次中心。其中, 中国科学院地理科学与资源研究所链入数最多, 网络最复杂, 属程度最高的机构合作群中心。

2.7.2 机构国际发文量比较 将《地理学报》TP前10的机构和学科评估高校排名 (0705地理学, 2012年) 中前10的机构, 除重后14大机构的国际发文量进行对比分析。国际发文量数据来源于美国科学信息研究所 (ISI) 的数据库, JCR中category为geography、Geography, Physical和Geosciences, Multidisciplinary的3大类地理期刊(图17)。

(1) 基于TC/ATC和TD/ATD的对比分析可知, 《地理学报》在很大程度上可以反映我国地理学科最高学术水平的最新研究成果。

(2) 《地理学报》年发文量存在显著差异。年发文量在历史上有波动起伏, 且与历史的大事件紧密相关, 抗日战争、新中国成立和改革开放等对《地理学报》的发展产生重要影响。从各年份论文AAU、ATC、ATD来看, 除1978年改革开放外, 1992-1993年是《地理学报》发展的重要时间断点。1992年初, 邓小平南巡先后到武昌、深圳、珠海、上海等地, 并发表了一系列重要讲话 (南巡讲话), 很有可能为我国学术发展带来鲜活的气息。该期刊可窥视我国地理学界发展的曲折之路。

(3) 《地理学报》虽为综合性期刊, 自然地理研究一直占绝大多数, 但总的来说, 研究实现了螺旋式上升。以地理学报为代表的中国地理学的发展, 中华人民共和国成立前以自然地理理论研究为主; 基础薄弱的解放初期, 在苏联的帮助下, 主要以摸清自然家底进行自然区划发展农业促进经济发展为主; 改革开放以后, 在基于自然地理的经济发展依旧核心的前提下, 人文地理学得到复兴且呈较快发展态势; 20世纪90年代, “ GIS” 和“ RS” 异军突起, 信息技术与地理学完美结合, 科技发展促进了地理学的快速发展与应用, 研究领域进一步与经济、生态、城市和可持续发展相结合; 21世纪以来, 气候变化与土地利用变化备受关注, 遥感、GIS等技术得到广泛应用。虽然自然地理仍然是重点, 但研究实现了螺旋式上升。同时, 基于地理关注事物存在形式与时空变化独特视角的对城市的研究, 其领域、应用内涵得以进一步扩展与深化。

(4) 地理学研究重点随时间变迁明显。从发展阶段来看, 1934-1948年, 主要关键词包括“ 西康” 、“ 华北” 、“ 西藏” 等主要区域, “ 干燥” 、“ 年雨量” 、“ 季雨量” 等“ 气候” 要素, “ 地带” 、“ 土地利用” 、“ 平原” 、“ 峡谷” 、“ 荒地” 等主要研究领域; 1950-1966年“ 苏联” 一跃成为频率最高的关键词, 紧跟其后的是“ 山地” 、“ 阶地” 、“ 盆地” 、“ 谷地” 、“ 河槽” 、“ 江流” 、“ 大陵” 等“ 自然地理” 要素, “ 干燥” 、“ 寒潮” 等“ 自然地带” “ 特征” , 以及在此基础上的“ 自然区划” , 涉及“ 生物地理” 、“ 植物” 、“ 植被” 、“ 热带作物” 等的“ 农业生产” ; 1978-1989年, “ 自然地理” 、“ 自然地带” 、“ 自然区划” 核心依旧, “ 泥石流” 、“ 克山病” 等“ 自然环境” 受到关注, “ 土地类型” 、“ 国土规划” 、“ 国土整治” 等“ 人文地理学” 领域地位提升; 1990-1999年, “ GIS” 独占鳌头, “ 可持续发展” 、“ 全球气候变化” 、“ 气候变化” 、“ 海平面” 、“ 海平面变化” 、“ 海平面上升” 等紧随其后, “ 中国” 、“ 香港” 、“ 珠三角” 、“ 长三角” 等区域的“ 空间结构” 、“ 区域开发” 、“ 城市化” 位次提升, “ 黄河” 、“ 土地退化” , “ 太湖” 、“ 水资源” 、“ 泥石流” 等“ 生态环境” 也受到关注; 2000-2013年, “ GIS” 、“ RS” 鳌头依旧, “ 气候变化” 、“ 土地利用变化” 成为最受关注领域, 研究对象的“ 时空变化” 、“ 中国” 以及“ 北、上、广” 的“ 空间格局” 、“ 土地利用” 和“ 城市化” 位次提升。从区域来看, 中国地理学者以国内研究为主, 尤以地理研究机构和人员集中的北、上、广等城市或城市群和以具有独特显著特征的区域, 如南北存在明显差异的新疆、“ 世界屋脊” 的西藏、核心河流黄河长江、水土流失严重的黄土高原等为主。从研究领域来看, 重点涉及自然区划、气候、气候变化、土地利用、土地利用变化。同时遥感、GIS等技术的应用也成为了重要研究方向。

(5) 三大分支与地理总论, 研究重点与热点明显。自然地理学分支中:多年来, 青藏高原、黄土高原、黄河、长江、新疆、西藏等区域因其各自独特意义而成为地理学研究的热门对象。众国内知名地理学者致力于这几个区域的研究, 取得了突出的成就; 地貌方面的三角洲、山地、阶地、盆地等研究较多; 1990年代以来, 土地利用作为与现实联系密切的应用方向, 成为地理学中的研究重点; 近年来, 气候变化成为社会研究热点; 21世纪以来, GIS在自然地理研究中发挥着越来越重要的作用。人文地理学分支中, 北上广和香港等城市以及珠三角、长三角等是研究的热点区域; 城市化、土地利用、区域差异、人口、空间格局及分布、区划等是研究的核心主题; 国内文化地理学的研究在整体上呈现内向型特征, 集中于5大传统主题, 尚未走进“ 文化转向” 和“ 批判转向” 的十字路口, 与西方研究差距尚远。地理技术分支中, 地图方面的研究较少且多集中在早期, GIS& RS为现期主要方向, 空间分析、空间分布、空间自相关、时空变化等研究成为热点。地理总论方面, 以对地理学及其各分支的理论探讨、发展趋势分析为主, 围绕着人地关系、自然区划、地理环境、资源研究等主题, 还对大学地理、地理系、地理研究所、地理学报等地理研究的行为主体作了相关研究。

(6) 中国地理学界后备力量雄厚, 特别是新世纪以来学科发展势头进一步增强, 人才不断涌现。不同发展时期有不同的领军作者群体, 且在各个时期起到重要的学科领头作用。发文量前30的作者中既有老一辈地理学家, 也有中青年作者。老一辈地理学家学术重在亲力亲为, 中年学者学术在亲力亲为基础上形成了学术团队, 青年学者则在前辈学者的指导下呈快速成长趋势。但作者复增量表明, 《地理学报》具有较为稳定的学术研究队伍, 老、中年学者居多, 需进一步培养新的学科带头人, 着力优化作者群结构。

(7) 地理学的研究具有明显区域性, 《地理学报》具有较强集聚效应。在地理学界, 全国前十的发文机构有8个位于北京, 且中科院地理科学与资源研究所占据绝对优势。而高校机构中, 京津冀、长三角和珠三角的北京大学、北京师范大学、南京大学、华东师范大学、中山大学等高校是期刊发文的重要阵地, 且其研究区域与学校所在区域较为一致。地理学报的发展过程中, 高产机构相互之间的合作关系以及合作群体在不同时期有着不同的特征。总体上, 随着时间的推移, 机构之间的相互合作水平在提高, 合作的地域跨度也在变大; 且中国科学院地理科学与资源研究所的中心地位基本保持未变。

(8) 机构研究可知, 中国地理类研究机构最初都源于建国前的史地系或地质地理系; 之后史地、地质地理分开; 1952年全国高等院系进行大调整, 对地理类相关学校和院系变动影响较大; 20世纪90年代末2000初, 众地理系频繁更名。更名原因有二:一是社会上普通民众对“ 地理学” 的研究对象和内涵不清楚, 造成招生困难、学生就业困难等; 二是由于社会的发展, 人类与自然关系在剧烈变化, 社会需求越来越现实且紧迫, 促使地理学科的快速拓展和延伸。在过去相当长一段时间里, 人与自然的关系从来没有变得像今天这样复杂与紧张; 人类社会发展与环境资源的矛盾, 也从来没有像今天地理学中这样得到全面的考察与诠释。作为研究自然系统与人类社会地域系统的学科, 用“ 资源、环境、城市、GIS” 等来诠释“ 地理学” , 更切合世人对人类与自然的关系、社会发展与环境资源的矛盾日益强烈的关注。这些无法回避的问题, 也需要现代地理学进行深入的研究, 做出科学的回答。但频繁更名, 加上分支机构丛生, 让不同层级的学生难以适从, 也让业内人士糊涂。另外发文时, 大学、学院、院属系所和中心, 存在跨级署名, 各机构缺乏统一, 使得机构认知更为复杂。实宜减少机构更名频率, 统一机构期刊发文署名要求。

致谢:感谢武汉大学资环院洪松老师在文献计量领域卓有成效的研究及其对作者进行的相应指导; 感谢武大资环院2010级地基班全体同学前期对6大核心地理期刊的分析, 感谢2011级地基班贾靖雷同学对文中表格的修改完善。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|