作者简介:曹雪 (1990-), 女, 黑龙江省明水县人, 硕士研究生, 主要从事土地资源管理方向的研究。E-mail: hljcaoxue@163.com

针对中国历史时期不同政体耕地记录的特点,分别采用因素修正、引用替换、线性内插、衔接对比、人地关系检验、垦殖趋势检验、行政面积比例调整等方法对历史耕地数据进行修正,重建了基于现代省界的近300年中国分省耕地数据集,从数量角度对中国耕地总量和分省耕地变动特点进行分析,得到以下主要结论:① 在耕地总量上,SAGE和周荣的数据明显高估,本文结果与HYDE、CHCD和章有义数据的平均差异率在15%以下;但在省域尺度上,与SAGE、HYDE数据库存在明显差异,相对差异率>30%的省份比重分别为94%和61%,与CHCD数据较为接近,相对差异率>30%的省份比重为22%,但部分省份差异明显,仍需进一步分析研究;② 伴随清中期后的人口爆炸,近300年中国耕地增长近3.2倍,由清朝初年的42.4×106 hm2增加至1985年的136.9×106 hm2,根据增长速率变化可分为五个阶段,即清前中期快速增长阶段、清后期低速增长阶段、民国时期波动阶段、建国初期剧烈增长阶段和建国后耕地流失阶段,影响耕地变化主要是国家政策、战乱、经济发展等驱动因素。③ 从省域尺度看,近300年中国各区域耕地变化差异显著。清初,中国耕地主要集中于长江中下游平原、黄淮海平原、关中盆地及银川平原等地,此后,内地的垦殖活动不断增强,外围农区呈由南向北的趋势不断开荒。建国后,耕地开垦逐步向西北和东北方向发展。

Historical land-use and land-cover changes caused by human activities during the last three centuries have been regarded as one of the five key frame issues in the LUCC project. China, with a history of 5000 years, has had its population boom ever since the early Qing Dynasty (around AD1700), and unprecedented development of national agricultural reclamation had started, left China as one of areas with rapid land-use and land-cover changes. Currently, there are two global historical land use datasets, generally referred as the 'RF datasets' and 'HYDE database', but at the zonal level, these global datasets are widely doubted with coarse resolution and inevitable errors. Academics have tried to reconstruct China's historical land-use and land-cover both quantitatively and spatially, but there are remarkable differences in their results, thus bringing troubles to relevant researches. Since the quantity forms the backbone of cropland restructuring, this paper grounded itself on China's historical records and related research achievements, and reconstructed China's provincial cropland data at the modern boundaries from 1661 to 1985, using a variety of methods based on resources and population, such as factor revision, man-land relationship test, and reclamation trend examination, etc. Our results differ less from HYDE, CHCD and Zhang with an average difference rate of less than 15%. But at the provincial level, our results are closer to CHCD, with 22% of provinces' average difference rate being over 30%. But significant diversities were found in a few provinces and further researches are needed. Then we analyzed China's cropland growth process and regional change characteristics. The results show that ever since the population boom in the Qing Dynasty, China's cropland trebled from 42.4×106 ha in the early Qing Dynasty to 136.9×106 ha in 1985. In terms of the growth rate, the process of China's cropland rise can be identified into five periods. Significant differences existed among the provincial cropland change. At the beginning of the Qing dynasty, China's farming activities mainly existed in the Yangtze River Plain, the Huang-Huai-Hai Plain, Guanzhong Basin and Yinchuan Plain. Thereafter, reclamation activities expanded to outer agriculture areas. Since the founding of the People's Republic of China, Northeast China and Northwest China have been major sources of additional cropland. National policy, disasters, wars, and economic development, are main factors affecting cropland changes.

人类对自然资源的开发, 尤其是对土地的开发, 直接动力来源于人口增长所带来的生存压力, 包括粮食需求、生活需求 (如薪柴、衣物)、税赋压力等。所以自人类文明产生伊始, 便开始了对自然环境的改造, 这种改造作用在西方工业革命后表现得更为明显, 因此LUCC研究特别将“ 过去300年中人类的活动是如何改变土地覆被以及在不同历史阶段不同地理单元土地利用变化的主要人文因素是什么” 列为重点研究问题之一[1]。近年来, 在IGBP的BIOME300、LUCC、GCTE、GLP、iLEAPS和PAGES等研究计划的共同推动下, 重建过去环境, 特别是重建过去300年全球土地覆被的工作取得重大进展[2, 3]。其中, 美国威斯康辛大学全球环境与可持续发展中心 (SAGE) 的全球土地利用数据集 (Global Land Use Database) 和荷兰国家公共健康与环境研究所 (RIVM) 的全球历史环境数据集 (Historical Database of the Global Environment, HYDE) 都是较重要的尝试[4, 5], 其研究成果被广泛应用。

中国位于全球环境变化最为剧烈的东亚季风区, 陆地面积居世界第三, 具有悠久的农业文明史, 其历史时期的土地利用与覆被变化过程在全球LUCC格局中占有显著地位。自清雍正实施“ 摊丁入亩” 政策以来, 土地替代人口成为税赋征收的依据, 人口呈现爆炸式增长, 由于人口激增所带来的耕地扩张成为土地利用变化的主要驱动力。近年来, 中国学者从耕地数据修正、空间格局重建等方面对中国历史时期耕地变化进行了研究。在耕地数量方面, 历史地理学者在20世纪80-90年代既已形成较为丰富的研究成果[6, 7, 8, 9, 10], 21世纪以来, 历史土地利用空间格局重建研究进一步深入, 研究重点由垦殖率向地类栅格转变[11, 12, 13]。

由于历史时期耕地数据来源复杂, 重建方法多样等原因, 国内外学者重建的耕地数据集之间存在着较大的差异。耕地数量是历史时期耕地空间格局重建的基础, 耕地数据集的误差将不可避免地反映甚至放大到空间格局重建成果上, 对以此为基础的相关研究带来影响。中国因有丰富的历史文献资料和历史地理学研究基础, 使得在省域范围内分析影响耕地变动的因素, 针对不同省份自然环境和历史发展特点进行耕地数量重建成为可能, 从而提高现有研究精度。因此, 本文拟以历史人口变化最为剧烈的近300年为研究期, 以中国大陆地区为研究范围, 在分析耕地记录特点的基础上, 综合采用因素修正、引用替换、线性内插、衔接对比、人地关系检验、垦殖趋势检验、行政面积比例调整等方法对历史耕地数据进行修正, 重建现代省界下的近300年中国分省耕地数据集, 并结合人地关系和重大历史事件, 分析期间耕地总量过程及区域变化趋势, 以期为相关研究提供数据基础。

近300年间中国经历了清朝、民国和新中国三个不同的政体, 不同时期的耕地记录特点各不相同。其中:清代是以收取赋税为目的的田赋记录, 册载数据并非代表真实的耕地面积, 需通过因素修正法对册载数据进行修正, 并从人口基数和垦殖趋势两方面对修正所得数据进行检验和订正; 民国时期虽然记录数据表示真实的耕地面积, 但由于社会动荡, 存在较多的缺漏, 需通过引用替换、线性内插、衔接对比等方法加以补全; 建国后数据来源较多, 在具体使用中也需加以筛选。

1.1.1 清代 本文清代耕地数据主要来源于三方面:一是官修政书及地方志等, 如《户部则例》、《大清一统志》、《嘉庆重修一统志》等; 二是普遍引用的研究成果, 如《中国历代户口、田地、田赋统计》等; 三是区域性历史地理研究成果, 如《清代两广农业地理》、《明清山东农业地理》等。

清代耕地数据恢复重建包括两方面, 一是册载田亩数据的修正体系, 主要从影响册载耕地失实的因素分析入手, 通过估测不同时期各类因素的影响程度, 建立因素修正表, 将册载税亩数字转换为实际耕地面积, 得到初步修正的耕地数据; 二是耕地修正数据的校验体系, 在初步修正的耕地数据基础上, 从人口基数和垦殖趋势两方面对所得数据进行进一步检验和订正[14]。考虑到历史资料的可得性与空间覆盖的全面性, 选取现有资料相对完整的时间断面进行数据重建, 所选取的历史断面为1661年、1724年、1820年和1887年。

1.1.2 民国 民国时期耕地历史记录的差别较小。一方面由于数据来源有限, 学者们所参考的文献时有相同, 如《中国农业概况估计》、《中国土地利用统计资料》等; 另一方面学者们大多采用“ 转引衔接” 的修正方法, 即在考虑各年代间耕地数据衔接的基础上, 以转引相关文献为主体数据。但由于当时国内社会动荡, 不同省份间资料多寡差异较大, 尤其是非传统农区的东北、西北等地, 在进行全国范围的统计时, 需对耕地数据加以补全。本文民国数据主要参考《中国近代农业生产及贸易统计》[15]、《中国土地问题之统计分析》[16]、《中国农业的发展 (1368-1968)》[17]等, 根据各成果之间的覆盖度, 选取具有时间重合性的1933年作为历史断面。

1.1.3 1949年后 1949年后的耕地数据虽来源较为丰富, 但不同来源的数据在时间覆盖度和数据准确性上仍存在一定的差异。1985年全国土地概查数据比国家统计局同期的统计数据高出45%, 且丘陵山区的相差幅度高于平原地区。同时, 1985年的耕地概查数据中有大于6.67× 106 hm2的耕地坡度大于25° , 属不适宜耕种的陡坡地[18]。结合1996年全国第一次土地调查结果, 及1985-1996年间的耕地变化趋势, 认为1985年全国土地概查数据较为符合实际, 此前各省份耕地数量都存在不同程度的低估。因此主要参考1985年农业部全国土地概查数据及中国经济统计数据库[19], 选取1952年和1985年作为时间断面。

本研究将清代和民国时期的行政边界调整至现代行政界限, 主要处理途径包括省域归并、面积调整和增长分配。省域归并是指为了减少数据转换误差, 将今北京市、天津市、河北省合并为京津翼地区, 江苏省与上海市合并为沪宁地区, 广东省与海南省合并为粤琼地区, 福建省与台湾省合并为闽台地区, 四川省与重庆市合并为川渝地区, 将甘肃省与宁夏回族自治区合并为甘宁地区, 将黑龙江省、吉林省和辽宁省合并为东北三省地区。然而, 清以来部分省境变化较大, 如今内蒙古地区、京津冀地区和川渝地区, 因此主要采用面积调整法和增长分配法对其省境进行修正, 具体方法如下。

1.2.1 内蒙古地区 清时期内蒙古地区并未设省, 而以盟旗为单位进行管理, 主要包括六盟、套西二旗, 此外部分地区属山西省、东北三省和直隶省管辖。清山西辖境包括今内蒙古部分区域, 即归绥六厅全部、朔平府和大同府北半部, 归绥六厅耕地未统计在册( 山西通志中并未见归绥六厅数据, 且将其他府州数据加总约等于记录在册的数字, 因此估计归绥六厅数据并未统计在册。), 故将其他二府耕地面积的20%~40%从山西省扣除[20] (2 根据谭其骧的《中国历史地图集》, 山西大同府和朔平府中蒙地面积约占50%, 但位于长城北部, 因此耕地数量应低于长城内部地区, 设置清代山西这两府中内蒙古耕地占20%, 随着清后期的开垦上升为40%。), 并调整至内蒙古自治区。清代东北三省地区辖境包括今内蒙古东北部, 其中奉天省内蒙地面积比重为16.6%, 黑龙江省内蒙地面积比重为48.6%, 吉林省内无蒙地。直隶省部分修正见1.2.2节。

民国时期该区域涉及宁夏省、绥远省、察哈尔省、热河省和东北三省地区。民国时期宁夏省辖境包括今内蒙古阿拉善盟, 考虑到该地区耕地数量较少, 于整体影响不大, 故不予修正。民国时期绥远省辖境处于今内蒙古自治区内。民国时期察哈尔省辖境包括今内蒙古锡林郭勒盟大部和乌兰察布盟部分、河北张家口市和北京延庆县, 面积比重分别为86.3%和13.7%。民国时期热河省辖境涉及今内蒙古自治区、河北省和辽宁省, 面积比重分别为71.2%、18.3%和10.4%。由于本文中民国时期东北三省数据来自于日满年鉴, 因此此时期数据仍根据清代省界统计, 故采用与清代相同的修正方法。

1.2.2 京津冀地区 清直隶省辖境大致相当于今河北省大部, 北京市、天津市全部, 河南省东北部4县、山东省西北部三县、辽宁省西部和内蒙古自治区南部。清直隶省大名府包含今河南省4县, 占该府面积的比重约为68.0%。因清山东省辖境内包括今河北省部分地区, 大致可两相抵消, 故不进行耕地数量调整。清直隶省承德府和口北三厅两府中蒙地面积比重为61.2%, 辽西地区比重为17.3%, 但清前期蒙地还未大范围开垦, 1724年此两府耕地主要分布于今河北省境内; 随着耕地开垦界限向北、东推进, 新增耕地主要来源于内蒙古自治区南部和辽西地区, 分别设置为70%和20%, 剩余10%来自于河北省。

民国时期河北省辖区包括今京津冀大部, 河南省东北部4县、山东省西北部三县, 大致可两相抵消, 故不进行耕地数量调整。民国时期察哈尔省和热河省中的今河北省耕地比例按1.2.1节所述进行。

1.2.3 川渝地区 清四川省辖境包括今四川省、重庆市全境, 以及西藏、青海的部分地区, 考虑到这些地区的耕地较少, 故不予修正。民国时期新置西康省, 辖区约为现今的四川省西部和西藏自治区东部, 面积比例约为45%和55%, 采用该比例进行耕地数量修正。今云南省辖区占清代 (民国) 云南省土地面积的92.8%, 也采用该比例进行修正。

1.2.4 其他地区 除上述省境变动较大的地区外, 其余省界变动幅度较小, 一般表现为以下三种情况:一是历史辖境不包含今部分县市, 但包含相邻省份部分县市, 两相抵消; 二是省界变动幅度较小, 清代、民国时期辖境与今相近, 相差部分的耕地数量在一定误差范围内; 三是所包含邻近省份地区耕地数量较少 (如青海、西藏等地)。故这些地区不再进行耕地数量修正。

由于清代的田赋资料基本以行政单位进行记录, 因此在修正过程中也需以按行政单位作为修正单元。然不同地区资料多寡程度差别较大, 农业、社会、经济发达地区史料资源丰富, 相关研究亦较多, 而其他地区资料相对较少, 因此需采用邻近法以得到相关系数。本文将史料较多省份的历史时期耕地校验系数应用于邻近的史料较少省份, 相关系数主要考虑与农业相关的种植制度、耕作水平等因素, 故借用综合农业区划的研究成果。本研究根据省级主要农业环境进行区分, 将全国设为9个农业区, 分别为东北区、内蒙古地区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、华南区、西南区、甘新区和西藏区。

采用上述修方法, 得到基于现代省界的近300年中国分省耕地数据 (3 具体修正方法可参见《清代耕地数据恢复方法与实证研究》一文, 由于篇幅有限, 在此不作赘述。)(表1)。

| 表1 近300年中国耕地数据 (103 hm2) Tab. 1 Cropland data of China in the past 300 years (103 hm2) |

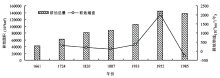

当前, 与本研究时空范围相一致的研究包括SAGE[5]、HYDE[4, 22]和中国传统农区耕地数据集 (CHCD)[11, 12]等。由于CHCD数据集是针对中国传统农区 (内地18省) 的研究成果, 同时考虑到研究时段的衔接, 选取中国传统农区 (内地18省), 1700年-1985年间的SAGE、HYDE、CHCD, 以及在历史地理研究中较有影响的章有义、周荣的研究成果与本研究结果进行综合比较(图1)。

| 图1 近300年中国传统农区耕地面积重建对比图Fig. 1 Comparison of cropland data reconstruction in traditional agriculture area of China in recent 300 years |

从总体趋势看, 各数据集中近300年中国传统农区的耕地都呈现上升趋势。从具体数值来看, SAGE和周荣的成果明显高于其他数据集, 且SAGE数据集在清代表现出明显的线性增长趋势, 正如Romankutty所声明的, SAGE数据集可反映出全球农用地变化的基本情况, 但在区域尺度上仍存在一定的偏差[5]。在耕地总量上, 本文数据与HYDE、CHCD及章有义的成果差异较小, 平均差异率< 15%, 相差较高的年份集中在清前期、民国初期和建国初期, 这可能由于这段时期的基础数据较少, 修正方法亦有差异所致。

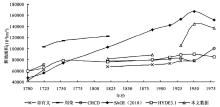

为进一步分析不同数据集间区域尺度的差异, 以省为单位, 将本文研究结果与SAGE、HYDE和CHCD进行对比, 见图2。

| 图2 近300年中国传统农区省级尺度耕地面积重建对比图Fig. 2 Comparison of cropland data reconstruction in traditional agriculture province of China in recent 300 years |

在省域尺度上, 本文成果与SAGE差异明显, 各省平均差异率( 平均差异率为

近300年来, 中国耕地总量由清初的42.4× 106 hm2增加至1985年的136.8× 106 hm2, 增长近3.2倍, 根据增长速率可分为五个阶段, 即清前中期快速增长阶段、清后期低速增长阶段、民国时期波动阶段、建国初期剧烈增长阶段和建国后耕地流失阶段, 见图3。

(1) 清前中期快速增长阶段 (清初至19世纪初期)。平均增速约为220× 103 hm2/年。明末清初大范围的战乱和瘟疫, 导致人口大量消亡, 耕地大片荒芜, 因此入关初期清政府主要致力于全国耕地的复垦, 并制定了一系列措施鼓励人民垦荒, 耕地快速增长[9, 21]。其后乾隆朝制定的畸零田地免科和兴修农田水利等政策使得内地土地开垦进一步深化, 推进了难于开垦地及低洼老荒地的深化垦殖[9, 24], 促进了耕地的又一轮增长。

(2) 清后期低速增长阶段 (19世纪初期至20世纪初期)。平均增速约为108× 103 hm2/年, 该期内增加的耕地主要来源于东北三省和内蒙古地区。同期, 鸦片战争、太平天国运动、回民起义等战争及频繁发生的自然灾害等[25, 26, 27], 导致人口锐减, 内地耕地不断减少, 耕地总量表现为低速增长。

(3) 民国时期波动阶段 (20世纪初期至20世纪前中期)。该时段包括北洋政府时期、南京政府时期和重庆政府时期。此时国内社会动荡, 战争频繁, 先后经历了清王朝灭亡、抗日战争和解放战争[28]。虽在南京政府时期耕地出现短暂上升, 但随着抗日战争爆发, 伴随着严重的自然灾害, 耕地数量出现减少。

(4) 建国初期剧烈增长阶段 (20世纪中期), 平均增速约为1740× 103 hm2/年[29]。该时期新中国成立, 百废待兴, 农业生产处于崩溃边缘, 粮食需求量巨大, 加之政府施行土地改革后, 农民的生产积极性空前高涨[30], 期间耕地增长幅度巨大, 达到历史至高点。

(5) 建国后耕地流失阶段 (1957年至今)。该期又可进一步分为三个时期, 一是“ 大跃进” (1957-1965年), 全国广泛开展经济建设, 耕地数量猛跌[31]; 二是“ 文化大革命” (1965-1978年), 由于边疆地区的荒地开发, 耕地流失速度下降[29, 32]; 三是改革开放 (1978-至今), 随着经济快速发展与城市化进程加快, 耕地不断流失[33, 34]。

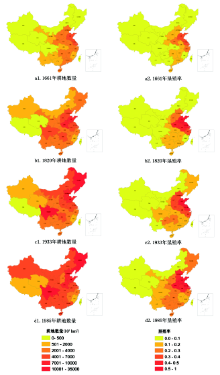

近300年, 中国耕地总量呈增长趋势, 但各省域间耕地变动的特点并不相同, 在增幅和增速等方面呈现出不同趋势 (图4)。

| 图4 近300年来中国各省份耕地数量与垦殖率变化图Fig. 4 Changes of cropland and reclamation ratio of China in recent 300 years |

清初, 中国耕地主要集中于长江中下游平原、黄淮海平原、关中盆地及银川平原等地, 此区域的耕地约占全国耕地总量的83%。此后, 传统农区耕地数量稳定增加, 该区又可细分为南方稻作区和北方旱作区, 浙江、沪宁地区、江西和粤琼地区是清前期的主要粮食产区, 湖南、湖北和安徽是清中后期重要的稻米供应地。北方旱作区主要分布于黄淮海平原和黄土高原地区, 耕地总量多, 但受地理条件和后备耕地资源的限制, 耕地增长幅度有限。清后期, 随着北方农牧交错带不断北进, 耕地开垦扩展至内蒙古河套地区和东北地区, 耕地增长迅速[35, 36]。民国时期传统农区范围内的耕地呈下降趋势, 而东北、内蒙古和川渝地区的耕地继续保持增长。新中国成立后, 全国掀起了耕地开发热潮, 各省份的耕地数量均有所提高。20世纪50年代后, 长江三角洲和华南地区因经济快速发展而导致耕地下降, 东北、内蒙古和西北内陆成为新增耕地的主要来源区。青藏高原地区受自然条件限制, 宜耕土地数量有限, 且当地居民以游牧为主, 仅种植少量青稞等耐寒作物, 耕地数量较为稀少。

从垦殖率角度看, 清初垦殖率较高的是山东、河南和沪宁等农业发展历史悠久的省份, 此后, 以黄淮海平原为中心向外扩散 (图4), 内地的垦殖活动不断增强。与此同时, 外围农区如东北地区和长城口外地区, 呈由南向北的趋势不断开荒。至民国时期, 长江中下游平原、黄淮海平原和成都平原等地的垦殖率超过20%, 山东、河南和沪宁地区超过50%。建国后, 内地农区垦殖进一步加强, 平均垦殖率超过25%, 东北地区垦殖率明显上升, 耕地开垦向西北和东北方向发展的趋势愈加明显。

本文以近300年来中国耕地变化为研究对象, 从全国和省域两个尺度进行了耕地数量讨论, 并与当前主要数据集进行了对比。研究结果表明:

(1) 从总体趋势看, SAGE和周荣的成果明显高于其他数据集, 本文数据与HYDE、CHCD及章有义的成果差异较小, 平均差异率小于15%。在省域尺度上, SAGE与本文数据表现出明显的差异, 相对差异率在30%以上的省份比重达94%, 部分省份存在明显高估情况。HYDE与本文数据相对差异率在30%以上的省份比重为61%, 在川渝地区存在一定偏差。CHCD与本文数据相对接近, 相对差异率在30%以上的省份比重为44%。综合分析, 相对于全球性数据集, 本文数据与国内研究成果更为接近, 更接近于历史时期的实际情况。然与HCHD相比, 部分省份仍存在显著差别, 这可能由于二者在研究尺度上的差异, 本文更关注省级层面上对耕地产生重要影响的因素, 以省为单位进行逐一修正。

(2) 伴随清时期的人口快速增长, 近300年中国耕地增长近3.2倍, 由清朝初年的42.4× 106 hm2增加至1985年的136.9× 106 hm2。从增长速率角度来看, 耕地变化具有差异性, 清前中期主要是对战争抛荒土地的复垦及传统耕作区的拓垦, 清后期是对外围农区, 包括东北和内蒙古地区的拓垦; 民国时期由于国家动荡导致土地旋荒旋垦; 建国后受国家政策和经济发展双重影响下, 出现土地拓垦与退耕并存。因此, 可将过去300年中国耕地变化分为五个阶段, 即清前中期快速增长阶段、清后期低速增长阶段、民国时期波动阶段、建国初期剧烈增长阶段和建国后耕地流失阶段, 国家政策、灾害战乱和经济发展等因素是耕地变化的主要原因。

(3) 虽然近300年中国耕地呈整体增长态势, 但各省区间耕地变动具有不同特点。清初, 耕地主要分布于长江中下游平原、黄淮海平原、关中盆地及银川平原等地, 约占耕地总量的83.1%。此后, 川渝地区、内蒙古地区和东北地区的耕地大幅增长, 其耕地数量占到民国时期耕地总量的1/4。20世纪50年代后, 长江三角洲和华南地区耕地呈下降趋势, 东北、内蒙古和西北内陆成为主要新增耕地来源区。

由于历史研究的特殊性, 本文中近300年耕地数据仅能代表某一时段的平均水平。此外, 近300年来中国行政区划变化剧烈, 因此在引用历史耕地数据集时应注意其所采用的行政区划。后期的历史土地利用变化研究也应注意以下方面的提升, 一是提升现有数据集的精度, 一个可行办法是进一步细化数据集的研究尺度, 即将现有的分省数据集提升细化至府级, 但该项研究工作量巨大, 且面临大量资料缺失; 二是提升耕地图集精度, 当前学术界已在历史耕地空间重建研究中取得积极进展, 但大范围的耕地空间格局重建成果仍以垦殖率为主, 空间分辨率较低, 这与深入分析全球变化陆地表面过程研究对土地利用/覆被变化基础数据的要求仍有一定差距, 且也面临空间重建结果不确定性分析和精度验证等多方面的考验。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|