作者简介:李小玲 (1976-),女,湖南岳阳人,副主编,中国地理学会编辑出版工作委员会委员;广东省科技期刊编辑学会第五届理事;主要从事自然地理和期刊编辑工作。E-mail: littleling@gdas.ac.cn

以中国的《地理学报》中、英文版和美国的AAAG (Annals of the Association of American Geographers, 美国地理学家协会会刊)、英国的TIBG (Transactions of the Institute of British Geographers,英国皇家地理学会会刊) 作为中西方主流地理期刊的代表案例,以各刊网站的资料和文献作为数据源,对比各刊的办刊背景、发展历史,重点从办刊宗旨、报道内容、国际化程度、办刊特色、用稿要求等几个方面来对比分析中西方主流地理期刊的办刊实践,结果显示:1) 办刊宗旨上,AAAG和TIBG将重点落实在学科建设服务上,明确宣称其国际权威的高端定位,强调刊文对学科知识性的贡献,即对创新性有特别具体和明确的要求;《地理学报》中、英文版除了服务于学科建设外,明确提出为国民经济建设服务的宗旨。2) 学科内容上,AAAG创刊前20年偏重自然地理,之后人文地理刊文一直处于优势地位;环境科学和方法研究近年来受到重视,基础研究不断深入;《地理学报》自然和人文地理的刊文总体上趋于合理和平衡,其英文版偏重自然地理学、自然与人文相结合的综合性研究。3) 国际化程度方面,被研究期刊的作者群均以本国作者为主,国际作者群体以来自美国、英国、加拿大等国家的作者占优势,其中,AAAG作者的国际化程度最高。4) 办刊特色方面,《地理学报》中、英文版注重实证研究类刊文;AAAG主要体现在其专刊 (special issue) 及主席演讲等方面,TIBG主要体现在虚拟期刊 (virtual issue) 及对刊文质量的贡献要求等方面。

Taking Acta Geographica Sinica(AGS), Journal of Geographical Sciences (JGS), Annals of the Association of American Geographers (AAAG) and Transactions of the Institute of British Geographers (TIBG) as typical representatives of mainstream journals in China and western countries, according to the information from the respective official websites and documents, and with the background and development history of each journal, the author of this paper makes a comparative analysis on the aims of the journals, report content, internationalization degree, characteristics and their requirement for the articles. The results show that: 1) In terms of the arms of publication, AAAG and TIBG focus on their discipline construction, express definitely their high orientation of international authority, and emphasize contribution of publication to the discipline knowledge, i.e. they have specific and definite requirements for innovativeness, while AGS and JGS, in addition to serving the discipline construction, put forward their objective to serve national economic construction, and emphasize the high level and originality of publication. 2) On the report content, AAAG laid stress on physical geography for its publication in the first two decades, but human geography has been in a dominant position in the following period; attention is also paid to environment science and geographical methodology in recent years; and basic theory study for geography is deepening, but the publication tendency of weakening physical geography becomes a problem faced by the comprehensive geography journals. For the publication of AGS, the ratio of physical geography and human geography is reasonably balanced. JGS pays attention to physical geography and comprehensive research involving physical and human geography. Both of them lay stress on empirical research articles. 3) As for the degree of internationalization, the authors of all selected journals are mainly from their own country, the international authors mostly come from USA, UK, and Canada. The internationalization degree of authors of AAAG is the highest, and the internationalization degree of editors and editorial boards of those journals is similar to that of the authors, with a slight difference, the proportion of international editorial members in TIBG is the highest, but the number of international editorial members of AAAG is the biggest. As international mainstream journals, they are all included by the most important international retrieval systems. 4) As for journal characteristics, AGS and JGS pay more attention to empirical research; AAAG mainly features in the special issues and the presidential speech, and TIBG is mainly embodied in virtual issues and articles' contribution requirements.

学术期刊是学术界讨论和交流思想最重要的平台, 也是科研成果展示的终端平台。主流学术期刊的代表性作用更加明显, 在一定程度上掌握着学术讨论的话语权, 在科研成果信息的传播上更具影响力, 对学科的导向和引领作用更加显著。

有关地理期刊及其发展方面的研究, 国内讨论多集中于以SCI或SSCI数据库作为源数据的期刊或期刊引文分析[1, 2, 3]、中国期刊的国际化或国际地位分析[4, 5]、对西方主流地理期刊的评价[6, 7]。这些成果对中国地理学者了解中、西方期刊, 以及中国地理期刊借鉴西方期刊的发展思路具有较好的参考作用。国外对地理期刊的相关研究重点集中在2个方面:1) 关于国际主流地理期刊的国际化讨论, 但研究视角与国内完全不同。Short等[8]基于文化全球化的视角, 通过考察英语在地理期刊国际化过程中所扮演的语言角色, 以去区域化和再区域化的思维提出了一个意味深长的话题:“ 如果地理期刊出版仅仅被一门语言所垄断, 这将意味着什么?” Gutié rrez[9]和Jerzy[10]等分别以“ 人文地理国际期刊真的国际化了吗?” 和“ 是国际地理期刊还是英美地理期刊?” 的“ 挑衅” 来质疑当前国际主流地理期刊被英美地理学者和地理机构所垄断的事实。2) 对自然地理和人文地理的出版习惯与引用问题的讨论。Ferguson[11]和Thrift[12]就青年自然和人文地理学家论文发表习惯的明显差异展开了争鸣, Ferguson通过分析近20年英国知名地理学者在主流地理期刊上发表的高被引论文, 承认“ 人文地理学家倾向于在人文地理期刊上发表自己的成果, 而自然地理学家在论文出版选择上有一个更宽泛的途径” , 但这并不能证明就如Thrift所说的自然地理和人文地理之间正在走向隔离, 相反, 在非地理类期刊上出版论文有助于地理学家在不同领域产生更广泛的影响; Laffan[13]就地理期刊与同宗期刊之间的引用关系进行了统计分析, 发现人文地理期刊内部之间的引用强于自然地理期刊内部之间的引用, 人文地理期刊与自然地理期刊之间的相互引用远弱于各自与同宗期刊之间的相互引用, 人文地理期刊在与同宗期刊之间的引用与被引关系中呈强烈的“ 贸易顺差” 关系, 而自然地理期刊呈稍微的“ 贸易逆差” 关系。由上可见, 国内相关研究多关注期刊本身的发展, 或期刊如何更好地为作者服务; 而西方国家的相关研究多是通过对期刊的分析来透视学科发展的动态。

对于主流地理期刊的探讨, 刘睿文等[14, 15, 16]基于对《地理学报》和Annals of the Association of American Geographers刊文的统计分析, 对中国、美国地理学的发展脉络进行了梳理和对比, 并从总体特征、重点研究内容及其变化、理论— 实践关系3方面对两者进行了比较。该团队的成果对借他山之石获取经验具有一定的借鉴意义, 略显不足的是, 其未能基于刊文的具体内容对两国地理学的发展脉络进行实质性分析。

中国科学技术信息所根据2013年SCI发布的数据统计 (http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.istic.ac.cn/ScienceEvaluate.aspx), 2012年SCI数据库共收录中国科技论文19.01万篇, 居世界第2位; SSCI数据库收录中国论文8012篇, 居世界第8位。从学科论文产出数量看, 2012年发表在SCI上的地学论文共计6049篇, 学科排名第10位。可以看出, 中国已是科研论文的产出大国。另外, 根据对美国科学信息研究所 (Institute for Scientific Information, ISI)所属的SCI和SSCI数据库的检索, 2013年SCI数据库共收录全球自然地理类期刊24个, 扩展版SCIE相应收录数为46个, 被SCIE收录的中国地理期刊总共有4种, 分别是Journal of Geographical Sciences、Chinese Geographical Science、Journal of Mountain Science、Journal of Arid Land, 其中后3种期刊在期刊分类中是列在环境类期刊中。SSCI数据库共收录全球地理类期刊76个, 中国没有地理期刊被收录。可以说, SCI和SSCI是当前世界主流期刊集结的大本营, 中国地理期刊的SCI和SSCI收录现状与中国 (地学) 论文产出数量的不对等, 从一定程度上可反映出中国地理期刊的发展还存在较大的潜力空间。基于此, 本文以中西方代表性地理期刊作为研究对象, 从中外期刊的办刊背景、办刊目标、报道内容、期刊国际化程度和办刊特色等方面对比异同, 寻求启示和借鉴。

基于期刊的主办单位、创刊时间、学术影响力, 结合本文的主题需求, 选择《地理学报》中、英文版作为中国的代表性期刊, 选择美国的AAAG (Annals of the Association of American Geographers, 美国地理学家协会会刊)、英国的TIBG (Transactions of the Institute of British Geographers, 英国皇家地理学会会刊) 作为西方国家的代表性期刊。

(1) 期刊的主办单位, 四种期刊都是全国性地理学会主办的期刊。《地理学报》、JGS (Journal of Geographical Sciences, 《地理学报 (英文版)》)是中国地理学会和中国科学院地理科学与资源研究所主办的期刊, AAAG是美国地理学家协会主办的期刊, TIBG是英国皇家地理学会主办的期刊。

(2) 期刊的创刊时间《地理学报》创刊于1934年, 已有80年的办刊历史, 是中国创办最早的地理学术期刊。JGS创刊于1990年, 是中国创办最早的地理学英文期刊之一。AAAG创刊于1911年, 是全球创办最早的地理学术刊物之一。TIBG创刊于1935年。四种期刊都是所在国创刊最早的地理学术期刊之一。

(3) 期刊的学术影响力 从历年影响因子、外部声誉、期刊实力看, 四种期刊都是在主办国中学术影响力位居前列的综合类地理学术期刊。

AAAG资料数据源自其主办单位美国地理学家协会 (The Association of American Geographers, AAG) 的官方网站 (http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.aag.org/cs/publications/annals) 和其出版单位泰勒弗朗西斯集团 (Taylor& Francis Group) 的在线平台http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.tandfonline.com/。

TIBG资料数据源自其出版单位约翰威立出版公司的威立在线图书馆 (Wiley Online Library) http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN) 1475-5661和Jstor数据库 (Journal Storage) http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.jstor.org/journals/00202754.html。

《地理学报》中、英文版的资料来自其样刊、期刊网站 (http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.geog.com.cn和http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.geogsci.com) 及相关文献。

其他数据分别来自中国科学技术信息研究所、国家工程技术数字图书馆官网:http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.istic.ac.cn/ScienceEvaluate.aspx; 美国ISI Web of Knowledge跨库检索平台。国际检索系统收录数据:《地理学报》被收录现状数据由《地理学报》编辑部提供; TIBG被收录数据来自其出版单位的官方网站; AAAG被收录数据来自对各大检索系统的逐一检索。

《地理学报》创刊于1934年, 是由翁文灏、竺可桢、张其昀、胡焕庸等中国第一代地理学家着手创办的中国地理学会会刊, 是中国创办时间最长的地理期刊。在近80年的发展历史中, 其不仅承载着地理学科发展的使命— — 见证着中国近现代地理学的发展, 也在对建国后基于国家建设需求对大规模的综合考察和专题调查报告的及时报道中做出特殊贡献。郭扬[17]通过分析其1934-1984年共50年的发展, 将《地理学报》的发展历史划分为3个阶段:1934-1949年的初创阶段, 新中国成立到文革前 (1949-1966年) 的整顿和发展阶段, 1978年复刊至今的发展成熟阶段。当前, 《地理学报》中文版分为自然地理、经济地理两大板块, 单月刊出自然地理, 双月刊出经济地理。根据中国学术期刊影响因子年报《自然科学与工程技术· 2013版》, 2012年《地理学报》中文版复合影响因子为3.958, 在本学科17个地理期刊中排名第1位。

JGS创办于1990年, 是由中国地理学会和中国科学院地理科学与资源研究所联合主办的学报级英文综合性学术期刊, 也是中国创办最早的英文地理期刊之一。是中国地理对外交流的重要窗口。创立之初的刊名为The Journal of Chinese Geography (《中国地理 (英文版)》, 季刊; 2001年更名为Journal of Geographical Sciences (JGS, 《地理学报 (英文版)》)。2007年, JGS被SCIE数据库收录, JGS的期刊国际化步伐大大加速。2009年, 为满足日益增长的科研成果发布需求, JGS改为双月刊。根据美国科技信息所(The Institute for Scientific Information, ISI)历年公布的期刊引证报告 (Journal Citation Report, JCR), JGS的影响因子由2009年的0.518提高到2012年的0.907, 3年间提高了75%。

AAAG, 由美国地理学家协会 (Association of American Geographers, 简称AAG) 创办, 被公认为是该协会首屈一指的和世界权威性的地理学术期刊之一。从其百年发展历史来看, AAAG从创刊伊始的1911-1922年为年刊, 由于当时学会入会门槛高导致其会员较少, 加上其致力于刊载高质量的地理学研究型论文[18], 所以创刊初期的前10年其刊出周期长, 每期版面数量大部分时间都维持在120~165个版面之间, 1917-1919年受美国对德宣战的第一次世界大战影响, 期刊发展有一定波动; 1923年始该刊扩展为季刊, 这是由于期刊逐步发展成熟和学科发展的直接需求。但由于其坚持对刊出论文学术质量的高要求, 作为季刊的刊出周期模式一直持续到了2008年, 只是版面数量到2008年已扩展至了964个版。根据Richard[19]和Audrey[20]对近100年来AAAG自然地理和人文地理发展的回顾, 可以将AAAG的发展历史划分为3个时段:创刊之初至20世纪20年代中期环境决定论盛行的形成时期, 20世纪20年代后期至1950年左右人文地理崛起的区域时期, 二战后由定量方法支持空间科学的现代时期。在形成时期, 自然地理刊文处于绝对优势; 而在区域时期, 自然地理略显衰落, 人文地理迅速崛起; 这两个时期刊文数量一直被严格控制; 直到20世纪60年代后的现代时期, 刊文数量稍微放宽, 但季刊模式一直持续到2008年。从2009年开始, AAAG策划每年增加一期专刊 (Special Issues), 其主要目的是凸显地理学家们围绕全球重大主题所开展的工作; 2011年始该刊正式改为双月刊, 1年6期中包括1期专刊。2012年, AAAG影响因子为2.110, 在SSCI数据库当年收录的72个地理期刊中排名第10位。

TIBG被认为是国际顶级地理期刊之一, 出版代表全球地理学领域最高水平的地理学术成果。其创刊需从其原创办单位英国地理学会 (The Institute of British Geographers, 简称IBG) 说起。英国地理学会的成立背景是基于20世纪前30年英国很多大学地理系的建立和发展, 形成了一个庞大的大学地理学家群体, 他们迫切希望有一个组织能满足其对地理学术研究共同兴趣的需要[21]。而当时的英国皇家地理协会 (The Royal Geographical Society, 简称RGS) 虽然已经发展得较为成熟, 但由于其主要由贵族、军人和政界人士主导, 并不提倡纯粹的学术研究, 难以满足他们的本质需求。所以, 经过近3年的筹备, 英国地理学会在1933年1月正式成立, 学会的主要目的就是学术会议交流与出版, 由于一些附带事情的拖延, 其会刊到1935年1月才汇集会议论文出版[21], 这是TIBG的创刊号。1935-1939年出版周期为2年1期; 受第二次世界大战欧洲为主战场的影响, 1940-1945年休刊; 1946年复刊改为年刊; 1960-1976年是TIBG发展最为迅速的时期, 完成了从年刊→ 半年刊→ 4月刊→ 季刊的扩展历程; 1976年至今, 一直保持季刊的出版周期。1995年, IBG和RGS合二为一, 全称为英国皇家地理学会 (简称RGS-IBG), 成为欧洲最大和国际上最有影响力的地理学会之一, 其会刊仍然是TIBG。2008年始, TIBG推出“ 虚拟期刊” 的发展策略, 每期主题由具有重大或特殊意义的事件确定, 或为契合当年RGS-IBG年会主题而作铺垫, 其编制均由其编辑、编委会成员或聘请客座编辑来承担, 内容以收集TIBG过去几十年已出版或即将刊出的同一主题下论文为基础。2012年, TIBG影响因子为4.122, 在SSCI数据库当年收录的72个地理期刊中排名第3位。

《地理学报》是国内地理期刊中影响力最大的刊物, 主要刊登能反映地理学科最高学术水平的最新研究成果, 地理学与相邻学科的综合研究进展, 地理学各分支学科研究前沿理论, 与国民经济密切相关并有较大应用价值的地理科学论文 (http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.geog.com.cn/CN/column/column1.shtml)。其英文版在定位上则更多地体现出具有广泛国际影响的高水平科技期刊。

AAAG被认为是AAG主办的首屈一指和世界权威性的地理学术期刊之一, 主要报道地理学各个领域具有原创性、实时性、创新性, 经过同行评审有重大研究发现的论文和有深度的书评, 要求论文能设法解决重大科学研究问题或有争议性的议题, 并能切合不同学术型读者的需求。对于被接收的稿件, 遵从学术质量上的高标准, 要求对地理知识具有重要的学术贡献, 立足于其所代表专业领域的相关文献, 并在适当的情况下, 能从更宽广的学科范围内确立主题关系 (http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope& journalCode=raag20)。

TIBG是国际上最著名的地理学术期刊之一, 出版来自全球、跨地理学整个学科体系最优秀的学术成果。其独特性尤其表现在3个方面:① 出版具有“ 里程碑式” 意义的论文, 以使其对地理学作为一门基础理论学科作出理论性、概念性、以观察或实验为支撑的实证研究性贡献; ② 能对自然地理或人文地理的研究进程起促进和决定性作用; ③ 能展示地理研究对推进社会与自然科学以及人文科学知识增长的促进作用 (http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-5661/homepage/ProductInformation.html)。

3个期刊在办刊宗旨上表现出细微差别:① AAAG和TIBG将重点落实在学科建设服务上, 而《地理学报》除了服务于学科建设外, 还明确提出了为国民经济建设服务的宗旨。② AAAG和TIBG明确宣称其国际权威的高端定位, 尤其强调刊文对学科内容的贡献, 即对创新性有特别具体和明确的要求; 《地理学报》在具体服务宗旨上则较为抽象、宏观和概括, 强调刊文的高水平和原创性。

一份高端的综合性学术期刊, 从刊文内容上分析其发展脉络, 能较为完整地反映该学科的发展史或思想史, 而这必然是由一批高质量的标志性论文在时间维度上串联而成。由于TIBG与本节内容相关的数据采集难度大, 加上英美地理具有一定的同源性, 这一部分仅对比分析《地理学报》和AAAG的报道内容。

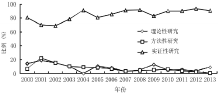

3.2.1 《地理学报》的报道内容 《地理学报》作为国内最权威的地理期刊, 创刊号中竺可桢先生的《东南季风与中国之雨量》就为其报道内容的高质量立下了标杆。追溯其80年来的报道内容, 刊文特点可归纳成如下几点:1) 总体刊文以自然地理占优势。80年来自然地理、人文地理刊文比重分别波动在45%~75%、10%~40%之间, 综合类论文波动在0~20%之间; 地理信息类刊文在20世纪80年代以后显著上升, 但占比一直在15%以下[14]。2) 分时段看, 创刊至1949年, 刊文最为突出的是气候、地貌、区域研究、人口等, 该时期最有影响力的代表作有竺可桢的《东南季风与中国之雨量》和《华北干旱之前因后果》、胡焕庸的《中国人口之分布》和《中国之农业区划》、陈宗器的《罗布淖尔和罗布荒原》等。1950-1966年, 刊文体现出2个非常明显的特点, 一是建国后为满足国家建设需要, 大规模的综合考察和专题调查为地理学家提供了挥洒舞台, 这种“ 任务带学科” 的模式对学科的促进带动作用在刊文中有极其充分的体现; 二是建国后中国和前苏联的密切合作在地理学中的体现, 刊文中带有浓厚的前苏联地理渗透色彩; 该时期刊文重点体现在农业地理、自然区划、地貌、冰川研究等方面, 代表作有竺可桢的《论我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》、黄秉维的《中国综合自然区划的初步草案》、任美鄂的《中国自然区划问题》、罗来兴的《划分晋西、陕北、陇东黄土区域沟间地与沟谷的地貌类型》、陈吉余等的《长江三角洲的地貌发育》、施雅风的《中国现代冰川的基本特征》等。改革开放以来的20世纪80年代, 《地理学报》刊文的最大特点是人文地理的快速发展, 许学强、周一星等带动着城市地理异军突起, 陆大道提出的区域“ 点轴开发” 战略成为经典理论; 20世纪90年代, 全球环境变化的核心内容土地利用/覆被变化 (LUCC) 成为全球研究热点, 傅伯杰、李秀彬、史培军等随着这一国际导向走在前列的地理学家的成果成为顶级高被引论文; 另外地理信息科学研究在这一时段开始升温, 刊文明显上升; 21世纪初以来, LUCC研究继续占据主导地位, 有关“ 碳” 研究受到重视。3) 近10多年来, 刊文偏重实证研究, 理论、方法类论文比重偏低。从2000-2013年3类论文的刊文比重 (图1) 看, 实证研究型论文占比波动在69%~94%之间, 其在波动中呈上升趋势; 理论、方法型论文占比分别波动在3%~19%、1%~22%之间, 且均呈波动下降趋势。

| 图1 2000-2013年《地理学报》中文版理论、方法、实证性研究在刊文中的比例Fig. 1 The percentage of theory, method, empirical articles from Acta Geographica Sinica between 2000 and 2013 |

3.2.2 JGS的刊稿内容 对JGS报道内容探讨以2001、2005、2009、2013年4个年份的样刊数据为节点进行统计分析, 可以发现:1) JGS刊文主要为自然地理、自然与经济相结合的综合地理论文为主, 2001和2005年的样本数据显示, 其刊文偏重自然地理和综合地理; 2009年开始人文地理和经济地理刊文渐增, 但数量仍较少, 不到1/10; 至2013年, 经济地理的刊文占比达17.72%, 这与范广兵[22]的研究结论基本吻合。由于SCI属于自然科学类数据库, 所以JGS的报道内容主要以自然地理为主。2) 刊文中实证研究处于垄断地位, 理论、方法类刊文较少, 这一方面是中国疆域广阔、地理环境的多样性为研究提供了素材; 另一方面也与国内研究者偏重实证型研究有关。

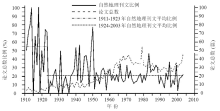

3.2.3 AAAG的报道内容 AAAG创刊初期至20世纪20年代中期, 自然地理的刊文处于优势地位, 平均占比约55%[23] (图2), 这种优势地位的确立不仅仅是基于学会创始成员的研究兴趣, 也是因为直到20世纪20年代中期在方法论上占主要地位的环境决定论的盛行; 而人文地理在前20年仅有6篇文章刊出, 且在方法论上带有浓烈的达尔文主义, 明显体现出环境决定论的标准研究范式[20]; 从20世纪20年代中期至20世纪50年代早期, Sauer等强烈反决定论者对人文地理的研究范式起到了颠覆性的作用, 文化地理开始盛行, 并在方法论上体现出3个特征[20]:1) 将区域概念作为中心宗旨并聚焦于文化在区域特征形成中的影响; 2) 试图从地理学是人想象力的产物的角度来理解人类, 人文地理根植于区域地理, 3) 忽略了人类本身而专注于人类生产尤其是经济活动生产的分布。而自然地理在学科内部的地位发生了明显变化, 因为这时环境决定论的困境已经非常明显, 新一代地理学家开始驾驭地理学朝着新的方向发展, 自然地理随着环境决定论的倒塌而转为颓势[20]。该时段人文地理的刊文迅速上升, 且战后刊文体现了社会、政治的快速变化, 区域概念在意识形态上转化为基于空间科学的系统单元, 政治地理学的“ 统一场论” 受到重视; 1953年Schaefer[24]的《地理学中的例外论:一个方法论的检视》揭开了“ 计量革命” 的序幕[25], 之后的20世纪50-60年代, 席卷地理学与地球科学的计量革命和系统思考与分析给自然地理注入了新的活力, 自然地理再次活跃[19], 重点关注地球系统的动力过程, 基础物理、化学、生物原理的建立, 方法论包括统计和数学分析、模型、RS和GIS、地域研究[26], 但活力大不如前, 以致在1979年AAAG的75周年刊庆上, 没有一篇自然地理的文章刊载[23]。20世纪70-80年代, 人文地理刊文体现出区域和定量研究方法强劲的特点, 人文主义、马克思主义成为主要的方法论; 20世纪90年代-21世纪最初10年人文地理刊文体现出女权主义和反种族主义等重大主题[20]; 自然与社会地理则体现为六个方面的议题[27]:1) 环境治理与政治生态 (政策举措, 伴随着可持续发展、全球化、全球变化、新自由主义者管理的政治问题); 2) 环境灾害、风险和脆弱性科学; 3) 土地利用与覆盖变化科学; 4) 人与环境的相互耦合作用; 5) 环境景观历史与思想; 6) 环境管理与政策中的科学概念。

| 图2 1911-2003年AAAG刊文总量的趋势及自然地理在刊文中的占比[23]Fig. 2 Trends in total number of articles published in the AAAG and percentage of the total on topics in physical geography between 1911 and 2003 |

(文献统计不包括年会论文摘要、纪念性短文、评论性文章、书评或评论与回复)

从2001年开始, AAAG将原创性论文分为四大板块:环境科学, 方法、模型和GIS, 自然与社会, 人、地方和区域。可以看到, 新的划分方式体现出环境科学与方法研究受到重视, 但自然地理被瓦解到环境科学和自然— 社会板块中。而在AAAG的世纪刊庆上, 四大板块的主编是从自然地理[19]、人文地理[20]、方法导向[28]、自然— 社会[27]四大块对其100年的刊文内容进行回顾的。这种差异明显体现了Rhoads[23]的担忧:美国地理学的“ 自然地理往何处去?” 。

从AAAG论文类型— 理论、方法、实证研究看, 各自所占的比重一直较为稳定, 理论类论文波动于20%~30%之间, 方法类论文波动于4%~10%之间, 实证研究型论文在65%~70%之间, 三者平均比例约为26:7:67[15]。

学术期刊的国际化一般表现在作者、编委及被世界知名检索系统收录等方面。

3.3.1 作者的国际化程度 对于作者的国际化程度, 本文选择2000-2013年《地理学报》中英文版、AAAG和TIBG刊文中, 单一撰文作者单位所在的国家和地区数据 (表1) 来衡量。之所以采取单一撰文作者单位所在的国家和地区作为研究样本, 是为了避免合作论文样本产生太多无效数据冲淡样本质量。从统计数据 (表1) 可总结出如下特点:

(1)《地理学报》、JGS、AAAG和TIBG的作者群主体均以期刊所在国的作者为主, 各自占总作者数相应的比例分别为95.9%、66.7%、65.6%、76.4%; 这一结论与Jerzy[10]的“ 国际主流期刊的刊文69.2%以上被英美作者垄断, AAAG和TIBG相应的比例分别为69%和76%” 相呼应;

(2) 除本国作者以外, 《地理学报》的国际作者以美国为主; JGS的国际作者集中在德国和美国, 各自在国际作者中占比相应为45.5%、27.3%; AAAG的国际作者群集中在英国和加拿大, 各自在国际作者中占比相应为41.7%、35.2%; TIBG的国际作者群集中在美国和加拿大, 各自在国际作者中占比相应为47.6%、20.6%;

(3) 从论文作者覆盖的国家或地区数来看, 《地理学报》、JGS、AAAG、TIBG相应的数据各自为3、5、16、12个。可以发现, 各期刊的作者群均以本国作者为主, 国际作者群体多集中在美国、英国、加拿大等少数几个国家, 刊文作者的国际覆盖度较低, 与地理学界近几年“ 国际主流期刊被英美作者垄断” [9, 10]的结论相呼应; 比较而言, AAAG的作者国际化程度最高。

| 表1 2000-2013年被研究期刊单一撰文作者单位所在的国家或地区和编委会成员所在的国家或地区构成 (个) Tab. 1 Structure of individual (single-author) articles by national-institutional affiliation of the authors and editorial boards in the selected publications between 2000 and 2013 |

3.3.2 编委和编辑队伍的国际化 对于编委及编辑队伍的国际化程度, 本文选取2014年各刊的样刊和网站资料作为研究数据源。国内外期刊编委会在组成的称谓上稍有差别:《地理学报》编委会由主编、副主编、编委、编辑部成员组成; AAAG编委会由编辑 (学术编辑、制图编辑、执行编辑、制作编辑)、编委组成, TIBG编委会由编辑、执行编辑、编委组成。从实际执行事务来看, AAAG的学术编辑和TIBG的编辑相当于《地理学报》中英文版的主编; AAAG的制图编辑、执行编辑、制作编辑和TIBG的执行编辑相当于《地理学报》的编辑部成员。这里将编委会中编委成员以外的所有成员都记为编辑队伍成员, 基于这种对应关系来讨论所选择的4个权威期刊的编委会国际化现状。从采集数据 (表1) 来看, 《地理学报》、JGS、AAAG、TIBG 4个期刊的编辑队伍成员均来自本国; 编委成员均以本国为主, 外籍编委占比分别为17.2%、50.0%、22.0%、55.6%; 外籍编委集中于少数几个国家, 且以英美国家的专家队伍为主。可见, 被研究期刊的编委和编辑队伍的国际化程度与刊文作者的国际化程度具有相似的特点。稍有不同的是, 外籍编委占比TIBG相对最高。但从量上衡量, AAAG的外籍编委数最多, 为68位。

3.3.3 被国际知名检索机构收录状况 选择全球知名的综合性检索系列SCI (美国的科学引文索引)、SSCI (美国的社会科学引文索引)、JST (日本科学技术振兴机构数据库)、AJ (俄罗斯文摘杂志)、CSA (美国的剑桥科学文摘)、Scopus (荷兰的斯高帕斯数据库) 和地理专业知名的检索系列GEOBASE (地球科学、生态学、地理学、海洋学数据库)、Georef (地质和地球物理学数据库)、MGA (美国的气象学与地球天体物理学文摘)作为参考对象。

从被研究期刊的收录现状 (表2) 看, 《地理学报》被JST、AJ、CSA、Scopus、Geobase收录; JGS被SCIE、JST、AJ、CSA、Scopus收录; AAAG和TIBG均被SSCI、GEOBASE和Georef收录, 但不在SCI系列。对于《地理学报》英文版被收录于SCIE, AAAG和TIBG被收录于SSCI的原因进行分析, 这应该与个刊的刊文特点具有很大的相关性, 虽然被研究期刊均为综合性地理期刊, 但JGS刊文明显偏重自然地理, 而近半个世纪来AAAG和TIBG在刊文上人文地理占优势, 故前者被收录于自然科学类数据库, 后者被收录于社会科学类数据库。

| 表2 国际知名检索系统对被研究期刊的收录统计 Tab. 2 Journals indexed by international well-known retrieval systems |

被研究期刊的办刊特色主要体现在TIBG的虚拟期刊 (virtual issues) 和AAAG的特刊 (special issues) 及主席演讲。

3.4.1 TIBG的虚拟期刊 TIBG从2008年开始, 以其主办单位英国皇家地理学会的名义推出虚拟期刊, 即发表以某一受关注的领域为中心, 包括有深刻见解和发人深省的评论, 有高度影响力和独特见解的论文等, 将已出版的与该主题相关的高质量论文组成一个专题板块, 集中推出, 以加强学术交流和提高刊物影响力为主要目的, 每期组题主持者为期刊编辑、编委或客座编辑, 他们会以一段概括性的导读将读者引入虚拟期刊。

在该板块推出之初的前几年, 其组题目的一般与某一事件相捆绑, 如2008年3月推出的“ 女性与地理” 即为纪念该年度的三· 八妇女节, 组题内容覆盖女性主义地理学领域; 2009年1月推出的“ 地理知识” 即为契合该年度RGS-IBG国际地理年会的主题“ 地理· 知识· 社会” , 期望该年度与会者能带来对相关主题进一步的想法。从2011年开始, 虚拟期刊的组题主题开始转向有争议性或前沿性的论题, 2011年1月推出的第1期主题为“ 尺度” , 其目的是为进一步激发Marston[29]于2005年发文“ 人文地理没有尺度” 引发的讨论; 2012年第1期主题为“ 安全地理/地理安全” , 其组题目的主要是基于当前自然灾害、地缘政治、资源安全、气候变化、金融危机等全球安全问题的凸显。而且从2012年开始, TIBG主办单位旗下的另2个知名期刊Area和The Geographical Journal加盟其虚拟期刊, 实行强强联合, 共同强化这一板块。

3.4.2 AAAG的特刊 AAAG自2009年开始推出每年1期的特刊, 其主要目的是为了强调和突出地理学家围绕一个全球性的重大主题而筹划的工作, 从一个更广域的层面上来体现地理学家在解决全球重大问题上所具备的能力。与TIBG着眼于过刊及总结性的特征不同, AAAG是根据国际前沿发展趋势, 以前瞻性的眼光预见性地策划特刊, 每期特刊均面向全球提前2年发布征稿启事; 主题由其四大板块的学术编辑负责策划。如2009年首期特刊主题为“ 和平与武装冲突地理” , 内容从领土与地缘政治、社会暴力影响、资源问题、冲突后的积极解决措施等方面体现地理学家在促进世界和平方面发挥的作用; 2010-2016年相应的特刊主题分别为“ 气候变化、能源、健康、水、移民、未来:想象社会— 生态的转变、流动性地理” , 均为当前全球关注的重点话题。

3.4.3 AAAG的“ 主席演讲” 栏目 AAAG的“ 主席演讲” 栏目, 为每年美国地理学会 (AAG) 年会上离任主席的演讲。AAG主席为轮换制, 一年一任, 每年年会上, 离任主席均会发表一席关于地理学发展方面的纲领性演讲, 之后发表在AAAG上。由于年会本身的国际性影响及主席在学科中的杰出地位, 该栏目对影响或应对地理学发展的新方向发挥了重要的引领作用。如1940年的主席卡尔索尔的演讲加上他个人的学术影响力, 对扭转20世纪前30年人文地理在美国地理学地位中的颓势起到了极大的促进作用, 之后文化地理盛行, 形成著名的伯克利学派。所以“ 主席演讲” 在AAAG的刊文中虽然每年只有1篇, 但其形成的栏目特色及影响却不可低估。

从被研究期刊的作者投稿指南看, 各刊都非常详细, 且要求严格。其不同之处表现:

(1) 来稿要求上, 《地理学报》要求理论水平高、研究方法新、应用前景广; TIBG要求稿件必须对地理知识有重要的创新性贡献:要立足于学科内外的相关文献, 对学科发展有理论、概念或实证性贡献之处, 应该从更广阔的学科内、与其他相关学科之间、甚至关注超越地理学领域的视角来确定主题或议题, 以达到更深的洞察力和理解力; AAAG特别强调被出版的论文应该突出重要的科学问题和议题, 适合多样化的学术读者的需求。

(2) 在同行评审环节上, 各期刊均承诺为双盲审稿制。除此之外, 《地理学报》审稿时要求作者-审者不在同一单位、不在同一课题组、不是师生关系, 以保证该环节的客观公正, 并承诺外审周期为3个月左右; AAAG承诺外审至少请2位同行评审, 该环节审稿周期正常为4~6个月; TIBG承诺外审至少请3位同行进行评审, 并要求审稿人在评审尤其是给予评审意见时考虑以下2个问题:一是所审文章对地理学的进步是否具有理论、概念或实证性贡献?二是所审文章能否对自然地理或人文地理研究进程起到激励和塑造作用?

(3) 积极争取优秀稿件, 对于英语不是其母语的作者, TIBG编辑部建议在提交稿件之前可以让作者的稿件先进行专业化编辑, 并独立提供一个编辑服务链接, 以提高论文的英文水平, 以保证语言上过关。

从被研究期刊的报道内容、国际化程度等方面来看, 《地理学报》近年来刊文存在如下情况:1) 实证研究型论文过多, 理论研究型论文偏少; 2) 单一作者刊文比重存在异常。而TIBG和AAAG共同问题在于:1) 作为综述性期刊, 自然地理刊文比重的严重偏少, 将成为其发展的短板; 2) 作为国际性期刊, 刊文作者、编委的英美化也将对以空间作为其研究特性的地理学科发展产生约束。

4.1.1 论文类型的差异 20世纪80年代以来, 《地理学报》刊文中实证研究占比显著上升, 而理论研究呈显著下降趋势。究其原因:1) 可能与科研单位或机构一年一评的考核制度以及“ 以数量论英雄” 的评价机制催生出科研人员急功近利地只追求论文产出数量有关, 因为理论研究需要更多的时间积累和沉淀方可达到提升的目的, 而实证性研究只要能对案例结果进行合理的分析和解释就可以作为一个成果发表, 其所花费的时间远低于理论研究。2) 从论文创新的角度来讲, 实证研究中, 研究方法的改进或者从其他领域引入新方法运用与本领域, 都可以视之为创新; 而理论研究必须是在俯视的高度上才有突破的可能, 远比实证研究创新困难。所以实证研究易出成果, 能更好地适应当前科研评价体系框架的考核需求。Simonsen[30]通过总结也认为, 非英美作者主要提交非理论或方法类论文, 即带案例性的描述型或分析型论文到一些国际地理期刊, 这种做法是在为日后英美地理学家的理论突破、综合和总结提供实证材料。从理论来源于实践的角度分析, 重视实践是必要的, 但实践需要新的理论来指导方可达到学科发展的目的, 从某种意义上讲, 没有理论上的突破, 就难有学科的发展。因此, 理论与实证研究的均衡把握值得重视。

4.1.2 作者结构的差异 《地理学报》中、英文版单一作者撰文占总刊文比重很小。对比依据有二:一是通过与AAAG和TIBG的横向对比发现:在2000-2013年的14年中, 《地理学报》中文版单一作者刊文总计121篇, 占总刊文的比重约为10%; 英文版单一作者刊文33篇, 占总刊文的比重约为5%; 远小于AAAG单一作者刊文的314篇、占比41%和TIBG的267篇、占比55%; 二是通过纵向对比《地理学报》自创刊以来刊文的作者数目, 情况同样明显:1950年之前的刊文几乎全部是单一作者, 仅有8篇 (总刊文148篇) 为合作论文; 1950-1966年刊文单一作者占比约为75%; 1978-2000年刊文单一作者占比44%。出现这种现象的原因是:1)《地理学报》实证研究比重偏大, 而实证类研究在野外采集实验、调查数据时需要团队的通力合作, 所以合作论文比重较大; 而理论性研究重在知识积累和视角的高度, 作者较为单一; 2) 由于职称评定、学位论文、绩效考核、奖项参评等均以刊发SCI期刊和核心期刊论文的数量作为衡量标准, 导致论文的挂名现象严重。TIBG在来稿要求当中就明确要求作者, 确保所有且仅仅是对论文写作有贡献者被列为作者。

4.1.3 专业分布的差异 AAAG刊文的统计显示, 1911-1923年, 该刊自然地理的刊文平均占比约55%; 而从1924-2003年, 这一比率已经下降到了25%[23] (图2), 近10年下降更甚。TIBG的编辑Agnew和Spencer[31]在1999年发文呼吁“ 所有的自然地理学家都到哪去了?” 因为他们发现, 当时提交到TIBG的自然地理稿件少于10%, 这与其作为综合性报道刊物的办刊宗旨有一定偏离。而Rhoads[23]认为, 虽然自然地理在当代美国地理学中只占很少的部分, 但他似乎比以往的任何时候都发展得健康和活跃。因为虽然在AAAG上自然地理方面的刊文很少, 但这并不是说自然地理消亡了, 而是自然地理学家将他们的稿件提交到其他更广阔范围的有影响力的刊物去了, 这一点上Ferguson[11]和Thrift[12]持同样的观点。虽然在地理学科分类体系中, 学科分类一直有争议, 但不管是二分法、三分法还是其他的分类法, 自然地理都是地理学中举足轻重的重要部分。随着20世纪后期全球环境变化成为研究热点, AAAG和TIBG在导向上倾向于将自然地理论文归入环境变化、环境问题或环境科学中。2001年, AAAG将其栏目划分为四大板块, 自然地理的稿件归入“ 环境科学” 或者是“ 自然与社会” 板块中。这种做法是否会影响英美自然地理学家对期刊的信任程度?有待进一步的研究来确认。但自然地理在地理学科中的基础性作用不容忽视。

4.1.4 作者国别的差异 基于2000-2013年的作者、编委数据, 分析得出AAAG和TIBG的作者、编委严重英美化的结论, 这进一步证实了Gutié rrez[9]和Jerzy[10]的“ 国际主流期刊英美化” 的特点。对于作者的英美化, 会使国际地理学的发展被英美地理学思想和理念所垄断, 而地理学最本质的特征即体现在其空间属性和地域差异属性上, 这种国际主流地理期刊的作者群集中在少数几个国家的发展趋势, 从学科发展角度来说, 对地理学多样性的发展必然是一个严重的束缚。而编委的英美化, 在一定程度上更加强化了期刊的英美化。Minca[32]认为英美编委在评审稿件的过程中会偏爱带英美地理观点性的论文; Jerzu[10]以自己向英国一个影响因子较高的杂志投稿的经历证实了这一事实:英国评审在审理稿件的过程中质疑作者引用“ 非英国的、评审不太熟悉的作者” 的文献, 而要求作者引用评审非常熟悉的5个英国作者的文献。同时, 地理期刊的英美化, 会使得英美地理学家之间的讨论和主题总体上都围绕着英美地理而展开[32]。这样, 英美主流地理期刊的国际化就失去了其本质性的国际涵义。

(1) 提高期刊的学术质量 从AAAG和TIBG的目标和定位上来看, 两者均是立足全球, 着眼于刊文的高质量和知识创新; 宏观目标高远, 具体要求则细微以便于落实。《地理学报》学术质量一直处于国内地理期刊顶端, 创刊以来作者群以国内杰出的地理学家为主。但近年来, 由于国内稿件受科研评价机制影响而大量外流, 其发展在突破上遭遇瓶颈。JGS自2007年被SCI收录以来, 进步非常显著, 影响因子从2009年的0.518上升到2012年的0.907。

《地理学报》在原有的对刊文高要求的基础上, 进一步提升选稿要求:1) 以重大学术意义或重要应用价值作为选稿标准; 2) 制定严格、公平、公正的审稿程序; 3) 制作具有严格质量要求的同行评审审稿单; 4) 培育一支高水平的评审专家队伍。另外, 如果中国的地理学者能将发展本国精品期刊、构建属于中国地理学者自身具有发言权的高端学术平台作为己任, 让学报有高质量的稿源基础作为发展基底, 相信《地理学报》肯定能办成与中国期刊大国地位相匹配的国际级精品地理期刊。如日本最权威的地理期刊— — 《地理学杂志》, 分为A序列日语版和B序列英文版。据留学人员了解, 日本地理界最高质量的稿件都是投到《地理学杂志》A序列。

(2) 发挥期刊的引领作用 主流学术期刊除了常规的传播功能以外, 还需通过其影响力, 扩大传播途径来充分发挥引领和导向功能, 不仅引导作者、读者, 也包括根据学科内部发展规律促进本学科沿着正确的方向循序渐进。TIBG的虚拟期刊和AAAG的特刊恰恰在引领和导向上对我国地理期刊的发展具有较好的启示作用:虚拟期刊更多的是引导读者进行有效阅读; 特刊则是通过策划重大主题或热点议题引导作者进行相关研究以达到带动学科发展的目的。

对于虚拟期刊, 主要以期刊网站作为运作平台, 以某一领域受关注点或值得关注的主题作为议题, 以覆盖该议题下已出版的高质量和高影响力论文组合为内容, 以期刊学术编辑、编委或聘请客座编辑担任主持进行有效导读, 以扩大传播效应和加强关注度作为主要目的, 对读者形成强烈的阅读冲击。该主题策划下的预期效果应该为:假设某一读者想做该领域的研究, 该主题下的批量文献是其必不可少的引用文献, 因为典型性、代表性足以让其做出无条件的选择。

对于特刊或专刊, 事实上, 国内也有期刊做专刊, 但其效果和在读者中产生的阅读习惯, 远弱于AAAG的特刊所产生的社会效应。究其原因, 国内专刊多依附于会议或邀稿, 而会议论文质量参差不齐; 邀稿在质量上也难以完全保证。而AAAG特刊给予的有益启示是:1) 每期特刊提前2年在其学会网站和出版单位网站上公布, 面向社会自由征稿, 给予作者较宽裕的写稿时间; 2) 所选主题必定是具有全球性的、关注度较高的热点问题, 能充分体现地理学家在社会担当方面的存在感; 3) 特刊每年一期, 具有稳定性, 其刊文的高质量和好口碑会对未来形成一种正面的马太效应, 让作者和读者有期待感; 4) 所选主题的前沿性和期刊本身的权威性对学科发展具有较好的导向性, 国内走在前沿的社会、人文地理学者有非常明显的趋向, 就是:紧跟国际研究动向, 而这种“ 紧跟” 很大程度上是通过对权威、高端文献的把握。

(3) 培育期刊的办刊特色 刊物特色是一种让作者或读者提到该刊, 就能想到的办刊特点, 是一种与众不同的处事风格, 能给作者、读者留下标志性印象, 对提升刊物影响力极其重要。TIBG以对刊文的高质量要求和虚拟期刊形成自身的办刊特色; AAAG通过专刊、主席演讲栏目形成对学科导向的特色, 其中, 专刊以展示地理学家解决全球性重大问题的能力为目的, 主席演讲以展示学科发展的新动向作为吸引点; 另外, AAAG的栏目四大板块也是其特色之一, 给予作者非常明确的投稿目标。《地理学报》出版时效快成为其近十多年来的办刊特色, 其刊文周期一般为3~6个月, 而AAAG的刊文周期为2~3年。相对来说, 国内地理期刊在期刊特色的培育方面略显欠缺, 今后有待加强。

基于中国的《地理学报》、JGS和美国的AAAG、英国TIBG的办刊实践, 从办刊宗旨、报道内容、国际化进程、办刊特色、用稿要求等方面对中、西方权威地理期刊的发展进行对比分析, 对各自发展中存在的不足进行了讨论, 也对西方权威地理期刊值得借鉴的办刊经验进行了总结, 以期对中方地理期刊的发展有所启示。

除《地理学报》创刊于1934年, 办刊历史较长外, 中国地理期刊大部分都创立于1980s, 其发展相对来说稍微滞后于世界同行期刊的发展, 因此, 西方主流发展相对较为成熟的办刊经验能为国内地理期刊的发展提供一定借鉴和参考。

致谢:本文在资料信息收集和写作的过程中, 得到《地理学报》姚鲁烽老师、《地理学报(英文版)》赵歆老师、南京师范大学汤茂林老师、河海大学张晓祥老师、广州地理研究所吴旗韬博士、《热带地理》黄艳责编、窦杰博士的指导和帮助, 在此一并感谢!

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|