作者简介:王姣娥 (1981-), 女, 副研究员, 主要研究方向为交通运输与区域发展。E-mail: wangje@igsnrr.ac.cn

高速铁路作为一种新型的交通方式,其快速发展将会带来交通运输史上一次重大的飞跃,且其对区域空间结构、人口流动、经济联系和土地利用等的影响也越来越成为人们关注的焦点。在中国区域经济一体化进程不断加快的背景下,研究高速铁路对城市空间相互作用强度的影响,对加强区域间经济联系、促进区域经济发展和地域空间组织模式的重构具有重要意义。本文基于GIS网络分析工具,构建时间成本矩阵,研究中国333个地级行政单元和4个直辖市对外经济联系总量和城市对间经济联系强度的空间分布特征,构建无高铁、高铁现状和规划高铁三种情景,并对三种情景进行模拟与探讨。结果显示:① 城市空间相互作用呈现出明显的地带性和“廊道效应”,反映了高速交通在重塑区域空间结构中的作用;② 高速铁路建设提升了城市对外经济联系强度总量,且逐渐从追求“效率”转向“公平性”;③ 高速铁路建设缩小了全国城市对外经济联系总量的差异,但却扩大了城市对间经济联系强度的差异;④ 三大城市群成为城市对外经济总量绝对获益量最大的地区,而其毗邻的中小城市成为提升速率最大的城市。

As a new mode of transportation, the rapid development of high-speed rail (HSR) will bring a leap in the history of transportation and have a comprehensive impact on the regional structure, population mobility, geographical division of labors, regional linkages, land use, and so on. Therefore, it is significantly important to study the impacts of HSR on regional spatial interactions, especially under the background of regional economic integration. The paper researches the impact of high speed rail on the reconstruction of spatial economic linkages. Based on the GIS network analysis tools, this paper first calculates the time cost matrix of 333 prefecture-level administrative units and four municipalities, and then uses the gravity model to calculate the interurban economic linkages, and lastly analyzes the distribution of the total economic linkage and the economic linkages between any two cities. In order to analyze the impact of HSR on regional spatial interaction, this paper resumes three scenarios: the current transport network in 2012 without the HSR network (scenario 1), the current transport network in 2012 (scenario 3), and the planning HSR network in 2020 (scenario 3) based on the current transport network, to calculate the time cost matrix of 337 cities. Results indicate that: (1) Cities in the east have the highest economic linkages, and cities with the highest increase of economic linkages are located along the HSR lines, which will lead to regional restructuring; (2) The development of HSR lines will improve the economic linkages between cities, and the increasing rate during the first period (comparing scenario 2 with scenario 1) is much higher than that during the second period (comparing scenario 3 with scenario 2); (3) From different perspectives and regional scales, the development of HSR has different impacts on spatial difference; (4) It is possible for cities in a long distance to have high economic linkages with the construction of HSR lines, which could also change the linkage directions.

随着区域经济一体化进程的不断推进, 城市之间的竞争逐渐转变为城市群之间的竞争, 城市群内部之间的联系日益加强、分工日益明确, 城市群之间也在不断的尝试新的竞合模式, 致使不同尺度区域内部和区域之间的社会经济联系更加密切与复杂。区域的差异性和综合性及空间相互作用一直是经济地理学和区域经济学研究的核心内容。其中, 区域间相互作用产生的条件主要包括互补性、中介机会和可运输性[1], 区域间相互作用的强度遵循距离衰减法则, 即随着距离的增加而降低[2]。随着科学技术的不断的发展, 人们对已有的空间和距离的认识不断发展和完善, 时间距离和成本距离逐渐替代传统的空间距离被广泛的应用于地理学的研究中。交通技术的变革将在一定程度上缩短城市间的旅行时间, 导致城市间相对区位结构的变化, 进而对地域空间结构的重构产生影响。如铁路运输的发展提高了城市的可达性水平[3], 加强了交通枢纽城市之间的连接, 扩大了枢纽城市的服务范围, 促进了交通经济带的发展[4]; 航空运输市场的自由化, 促进了“ 轴辐” 网络结构的发展[5], 进而对城市的等级结构有较大影响[6]; 公路交通运输尤其是高速公路的快速发展, 扩大了城市的服务范围, 进而促进城市群地区的发展[7]。因此, 研究交通方式对区域空间相互作用的影响, 将丰富经济地理学和区域经济学对地域空间结构的研究, 也将为地域空间结构组织模式的探讨提供了理论参考。

高速铁路作为铁路交通史上的一次重大的革新, 其快速发展势必将影响人类和企业的空间行为模式, 改变传统区域间经济联系的模式, 影响区域之间相互作用强度和方向, 并将重塑中国区域的经济空间格局。目前, 国内外对于高速铁路空间效应的研究主要集中在三个方面:一是高速铁路缩短了城市间的旅行时间, 产生“ 时空收敛” 效应, 并在很大程度上提高了城市的可达性水平, 改变原有的区域空间结构[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]; 二是高速铁路改变了原有城市间人流在不同交通方式之间的重新配置, 影响人类出行行为选择[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]; 三是高速铁路的发展对沿线城市经济发展和企业重新区位选择的影响研究[24, 25, 26, 27, 28, 29]。尽管国内外高速铁路的空间效应已有一些研究, 然而高速铁路对城市空间相互作用强度影响的研究仍比较少。其中, 国内学者苗长虹和王海江采用经济联系强度的模型对河南省境内客运专线沿线的18个地市之间的经济联系强度、省外联系强度和方向进行对比分析, 认为客运专线提高了城市对间经济联系强度水平, 并影响城市对间经济联系强度的方向[30]。在此基础上, 本文将借助区域间相互作用的引力模型, 对比分析高速铁路修建及规划对中国所有地级市和直辖市之间经济联系强度和方向的影响, 以期为不同区位条件的城市在高速铁路快速发展下的区域发展政策制定提供理论参考。

空间相互作用是指为了保持生产和生活的正常进行, 城市之间、城市与区域之间存在物质、能源、人员、资金、信息的交换和联系[26]。对空间相互作用的研究主要集中在其作用强度和作用方向两个方面。而描述空间相互作用的模型主要包括引力模型和潜力模型。其中, 引力模型是分析和预测空间流的一种理论, 而潜力模型则主要是解决相互作用量本身, 表示不同群体间的相互作用的机率或概率[2]。目前, 引力模型被广泛应用于区域经济学、经济地理学和国际贸易等研究中。在经济地理学的研究中, 根据研究目的和所选择权重的差异, 通常用引力模型来预测区域之间经济联系的强度, 故又将其称为经济联系强度模型。经济联系强度模型既能反映经济中心城市对周围地区的辐射能力, 也能反映周围地区对经济中心辐射能力的接受程度。具体的计算公式如下:

式中:Lij表示两城市对间经济联系强度; Pi、Pj分别表示i、j城市的人口总量, 在本文采用的是研究区域内城市全国第六次人口普查的城镇人口数据; Vi、Vj分别表示i、j地区的经济总量, 本文采用的是研究区域内城市市辖区的GDP总量; Tij表示两城市间的最短旅行时间。

由于经济联系强度表示的是两个城市之间的空间相互作用, 衡量的对象为城市对。因此, 本文还设计了城市对外经济联系总量, 该指标为每个城市与其余336个城市的经济联系强度之和, 可以反映每个城市与其他所有城市空间相互作用的总和。具体公式如下:

式中:Li表示i城市对外经济联系总量。在本文中, n表示城市i的对外联系城市对数量 (n-1)。

城市对间经济联系强度衡量的是城市对之间的相互作用, 其更多地反映“ 流” 的概念, 采用该指标能反映高铁建设对城市对之间相互作用的影响; 而城市对外经济联系总量反映的是某一个城市所有对外“ 流” 的总和, 更能反映某一个城市在全国城市空间相互作用网络中的地位, 采用该概念能反映高铁建设对某城市“ 引力” 变化的影响。

由于研究区域范围的限制和不同交通方式之间衔接的影响, 很难较为准确的测定出两个城市之间真实的旅行时间。目前, 对于城市间最短旅行时间的计算方法主要有两种:一是基于栅格计算法[23, 33], 该方法主要是基于面状栅格数据进行计算, 并没有综合考虑铁路网络的特殊性; 二是网络分析的方法[12, 14, 32], 该方法主要是利用ArcGIS中网络分析工具, 构建所有城市对之间的道路网络, 根据道路的技术等级设定不同的运行时速, 最后计算出所有城市对之间的最短旅行时间, 该方法较栅格计算法相对准确可靠。根据本文所研究的对象为中国333个地级市和4个直辖市 (不包括港澳台地区), 以及最短旅行时间计算所涉及的道路网 (公路网和铁路网络), 将采用网络分析的方法构建城市间的时间成本矩阵。基础道路网络主要包括三个部分:一是中国科学院人地系统主题数据库和国家测绘局国家基础地理信息中心1:400万地图数据库等的公路和铁路网络数据; 二是2012年底中国已开通的动车组列车 (D字头列车)、高速铁路列车 (G字头列车) 和城际列车 (C字头列车) 所运行的线路和火车站所构成的高速铁路网络; 三是根据《中长期铁路网规划 (2008年调整)》所绘制的2020年高速铁路网络。为了对比不同发展阶段高速铁路建设对中国区域相互作用强度的影响, 本文将构建三种情形 (无高铁、2012年、2020年) 进行对比分析, 且这三种情景下的基础路网均是依托2012年的数据。无高铁时最短旅行时间是根据2012年普通铁路、高速公路、国道、省道和县道等的基础路网计算; 2012年最短旅行时间是根据2012年基础路网和2012年高速铁路网络构建的网络数据; 2020年最短旅行时间是根据2012年基础路网和2020年高速铁路网络构建的网络数据。

不同等级道路网速度的设定根据《中华人民共和国公路工程技术标准》进行标定。其中, 将高速公路的平均行车速度设定为100 km/h, 国道平均行车速度设定为80km/h, 省道平均行车速度设定为60 km/h, 县道设定为30 km/h。铁路网络的运行时速根据中国现有铁路运营时刻表进行标定, 其中普通铁路平均运行时速约为90 km/h, G字头和C字头列车运行的高铁新线的时速为250 km/h, D字头列车运行的旧线改造线路的平均时速为160 km/h。由于本文所采用的地级行政单元的点图为其行政中心或者经济中心的位置, 如果没有位于所构建的交通网络上, 则通过城市道路进行连接, 并将其运行时速设为15 km/h。其次, 截至2012年底, 中国高速铁路共涉及304个高铁站点, 铁路网络共涉及2879个铁路站点, 其中设有高速铁路站点的城市享受到高铁的服务。而2020年高速铁路站点的具体的数量和位置尚未确定, 则结合2012年高速铁路站点布置的规律, 本文假设2020年高速铁路线路经过的地级市和直辖市均设有高速铁路站点, 并享有高速铁路服务。由于不同交通方式间以及不同交通节点的换乘时间存在差异, 并很难科学的定量, 且相较全国最短旅行时间的均值占有较低的比重, 在本文中没有考虑。文中所涉及的经济数据来源于《中国城市统计年鉴》(2011年)、《中国区域经济统计年鉴》(2011年) 和全国第六次人口普查数据。

高速铁路的修建在提高城市整体对外经济联系总量的同时, 降低了城市对外经济联系总量的空间差异。无高铁时, 中国城市对外经济联系总量的均值为247.61× 108亿元· 万人/h2, 2012年增加为764.3× 108亿元· 万人/h2, 增加了近2.09倍, 最后增加为2020年的912.99× 108亿元· 万人/h2, 较无高铁和2012年分别增加了2.69倍和0.19倍 (表1)。由此可以看出, 2012年高速铁路的发展所带来的城市对外经济联系总量增加的比率要远高于未来规划高速铁路所带来的, 表现出前期建设以“ 效率” 为目标。此外, 2012年较无高铁时, 其城市对外经济联系总量的变异系数呈现出缩小的趋势, 由无高铁时的3.97降低为2012年的3.24。而2020年规划高速铁路的建设使城市对外经济联系总量的变异系数略有增加, 但仍低于无高铁时的变异系数, 总体表现出空间差异缩小的趋势。此外, 从三大地带来看, 城市对外经济联系总量呈现出东中西递减的趋势, 即东部地区城市对外经济联系总量的均值明显高于中部地区和西部地区, 且中部地区略高于西部地区。无高铁时, 东部地区城市对外经济联系总量的均值分别约为中部地区和西部地区的6.7倍和17倍; 2012年三大地带间的差异有所提升, 即东部地区城市对外经济联系总量的均值分别约为中部地区和西部地区的7.2倍和21倍; 2020年东部地区与西部地区的差异有所降低, 但东部地区和中部地区的差异仍呈现出扩大的趋势, 即东部地区城市对外经济联系总量的均值分别约为中部地区和西部地区的7.6倍和19.5倍。主要是由于规划高速铁路向西部地区延伸, 很大程度上改善了西部地区的交通区位, 从而提升西部地区城市对外联系的总量。从三大地带城市内部对外经济联系总量的差异来看, 东部地区表现出与全国相一致的变化趋势, 而中部地区和西部地区则呈现相反的趋势。

| 表1 中国城市对外经济联系总量的统计特征 (单位:108亿元· 万人/h2) Tab. 1 Statistical characteristics of the total economic linkages in China |

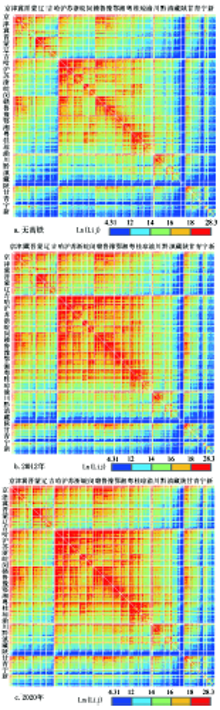

城市对外经济联系总量较大的城市主要集中在三大城市群地区 (表2), 高速铁路的修建使城市对外经济联系总量空间分布的“ 廊道效应” 更加明显 (图1)。无高铁时, 城市对外经济联系总量高值地区主要分布在长三角、珠三角、京津冀、成渝以及辽中南城市群。其中, 前10位城市中有5个城市位于珠三角地区, 3个位于长三角地区, 2个位于京津冀地区。2012年, 城市对外经济联系总量高值区除三大城市群地区以外, 京广高铁、京沪高铁以及京沈线沿线城市对外经济联系强度总量有明显提升。前10位城市的位序也发生了较为明显的变化。广州仍位于城市对外经济联系总量的首位, 上海、苏州和北京的对外联系强度位序有明显提升, 佛山、东莞和深圳的位序有所降低。2020年较2012年城市对外经济联系总量的空间分布格局基本上没有变化。在三种情形中, 城市对外经济联系总量的首位度呈现出先降低后扩大的趋势, 即由无高铁时的1.19, 降低为2012年的1.15, 之后又升高为2020年的1.35, 整体上呈现出增加的趋势, 但其值均低于2, 即城市对外经济联系总量不遵循首位分布, 但其向大城市集聚的趋势仍有所显现。

| 表2 中国城市对外经济联系总量、变化量和变化率前10位城市 Tab. 2 Top10 cities with value, absolute changes, relative changes of the total economic linkages in China |

| 图1 中国城市对外经济联系总量的空间分布格局 (108亿元· 万人/h2)Fig. 1 Spatial distribution of the total economic linkages in China |

| 表3 中国城市对间经济联系强度的统计特征(均值单位:108亿元· 万人/h2) Tab. 3 Statistical characteristics of economic linkages between cities in China |

高速铁路整体上提升了城市对外经济联系总量, 但是其提升幅度在空间上存在明显的差异性, 与城市对外经济联系总量在空间上具有较高的一致性。2012年较无高铁时, 全国城市对外经济联系总量平均提升了516.69× 108亿元∗万人/h2, 且有52个城市的对外经济联系总量高于全国平均提升幅度, 这些城市主要集中在中国的东部地区 (42个), 西部 (4个) 和中部地区 (6个) 相对较少。从提升幅度较大的前10位城市分析, 这些城市多位于中国长三角、珠三角和京津冀等地区, 以上海、苏州和广州的提升幅度最大。2020年较2012年, 全国城市对外经济联系总量平均提升了148.69× 108亿元· 万人/h2, 仅为第一阶段 (2012年较无高铁时)的28.78%。该阶段城市对外经济联系总量提升幅度大于均值的仅有39个城市, 其中仅有2个位于西部地区和5个位于中部地区, 大多数仍位于东部地区, 尤其是长三角、珠三角和京津冀地区, 且三大城市群地区的城市有23个。第一阶段的高速铁路建设所带来的城市对外经济联系总量的提升幅度要明显的大于第二阶段 (2020年较2012年), 这与中国第一阶段高速铁路主要分布在经济发达的东中部地区, 而第二阶段高速铁路主要规划在中国经济相对落后的西部地区。整体上来看, 高速铁路的发展和规划将会使城市对外经济联系总量增加665.38× 108亿元· 万人/h2 (2020年较无高铁), 且提升幅度较大的城市集中在中国的三大城市群地区以及京广、京沪和京哈等主要高速铁路线路沿线城市。

2012年较无高铁时, 城市对外经济联系总量的平均变化率为209%, 其中有95个城市的变化率要高于全国平均水平, 且这些城市主要分布在中部和东部地区, 西部地区仅包括遂宁、西安、宝鸡、咸阳和渭南等5个地级市。东部和中部地区提升幅度相对较高的城市主要集中在京广线、京沪线、京哈线以及宁波— 厦门高铁沿线。西部地区提升幅度较高的城市主要得益于郑西高铁以及成都— 重庆高铁的连通。从变化率前10位城市分析, 毗邻特大城市的中小城市成为最大的受益者。如毗邻广州和深圳的清远, 毗邻北京和天津的廊坊和秦皇岛, 毗邻沈阳、北京、天津的葫芦岛、锦州和辽阳, 等等。2020年较2012年时, 城市对外经济联系总量的提升幅度为19.5%, 仅为第一阶段的9%。且提升幅度高于全国平均水平的城市有176个, 占全国的52.2%。其中, 西部地区97个, 占西部地区城市总数的82.9%, 东部地区和中部地区相对较少, 分别为39个和40个。从变化率的前10位城市分析, 5个城市位于西部地区。2020年较无高铁时, 城市对外经济联系总量的提升幅度为269%, 且其中有98个城市的变化率高于全国平均水平, 占全国的29.1%。其中, 东部地区有52个, 中部地区有37个, 西部地区有9个。即东部地区城市对外经济联系总量是高速铁路快速发展背景下的最大受益者。总的来看 (图3), 京沪线、京哈线、京广线、徐州— 兰州线、济南— 太原线、上海— 武汉线、宁波— 厦门线等沿线城市对外经济联系总量提升幅度相对比较大, 成为高速铁路快速发展的受益者, 城市对外经济联系总量变化率呈现出明显的“ 廊道效应” , 即距离高速铁路较近的城市对外经济联系总量受益最大。

从首位联系空间分布的特征分析 (图4), 无高铁时, 各城市趋向于与邻近的省会城市取得首位联系; 2012年, 各城市趋向于与区域经济中心取得首位联系, 在长三角、珠三角、京津冀和成渝经济区等主要的城市群地区, 城市趋向于与上海、北京、广州、成都、重庆等地区取得首位联系; 2020年, 该趋势更加明显。即2012年和2020年东中部地区基本上已经形成了以区域中心城市为首位联系城市的空间格局, 而西部地区仅四川、陕西和云南地区首位联系的方向较为明显, 其他省份的首位联系度均较低。从首位联系城市的数量分析, 无高铁时, 中国337个城市的首位联系城市为131个, 其中以重庆、北京、广州、昆明、西安和成都等为首位城市的城市数量均在10个以上, 且这些城市占城市总量的27%。2012年, 全国首位联系城市有111个, 较无高铁时减少了20个, 表明各城市更趋向于与少数城市取得直接联系。其中, 以北京、上海、重庆、广州、昆明、西安、成都、武汉、长沙和郑州为首位联系城市的城市数量均在10个以上, 且这些城市约占全国城市数量的50%左右。2020年较2012年其首位联系城市数量基本上没有变化。因此, 高速铁路的发展导致城市更倾向于与少数城市之间进行首位联系, 并逐渐形成了以区域中心城市为主要联系方向的对外联系空间格局。

东部地区城市对具有较高的经济联系强度和经济联系强度的变化量, 而东部— 中部地区城市对间经济联系强度的均值具有较大的提升比率 (表3)。具体来看, 中国城市对间经济联系强度呈现出明显的东中西地带性分布格局, 东部地区高于中部地区, 西部地区最低。三种情形下, 仅东部城市对间经济联系强度高于全国平均水平, 中部地区城市对间经济联系强度位居第二位, 但其经济联系强度远低于东部地区, 其次为东中部、西部、东西部、中西部城市对间经济联系强度。其次, 第一阶段城市对间经济联系强度提升幅度和变化率要明显的高于第二阶段, 第一阶段经济联系强度提升幅度和变化率分别为第二阶段的3.4倍和10.4倍, 且东部地区城市对间经济联系强度的提升幅度要明显的高于其他地区, 东部— 中部地区城市对间经济联系强度具有较高的变化率。总之, 高速铁路的建设将会缩小东西部、东中部、中西部城市对间经济联系强度的空间差异; 西部地区城市对间经济联系强度的空间差异呈现出先升后降的态势; 东部地区城市对间经济联系强度的空间差异呈现出先降后升的态势, 该趋势与全国城市对间经济联系强度的变化趋势相一致。

高速铁路在提升城市对间经济联系强度的同时, 也改变了其空间分布格局 (图5)。整体来看, 城市对间经济联系强度高值区主要位于长三角、京津冀和珠江三角洲等经济发达的地区。具体分析, 无高铁时, 中国有3161对城市对间经济联系强度大于全国平均水平, 且这些城市中有927对城市位于同一个省区, 占总量的29.3%。其中, 以广东、山东、河南、江苏、辽宁和四川省内的城市对最多, 均在100对以上。此外, 3161对城市对中, 与上海、北京、天津、武汉、南京、重庆和广州等城市有联系的城市对约占总量的27.4%。2012年, 中国有5519对城市对间经济联系强度大于全国平均水平, 且这些城市对多位于广东、江苏、辽宁、山东等省份, 以及与上海、北京、天津、南京、郑州、杭州、苏州、广州和深圳等联系的城市对间 (约占总量的21.3%)。2012年较无高铁时, 北京、天津、上海、广东、江苏等对外联系强度明显提升, 河南、山东、湖南、湖北和四川省内城市对间经济联系强度也有较大幅度的提升。2020年, 城市对间经济联系强度的空间分布较2012年无明显的变化, 西部省份的经济联系强度有所提升, 但整体水平仍相对较低。三种情形下, 西藏、新疆、青海、甘肃、宁夏等省份的对外经济联系强度相对较低。

注:为全面的反映中国337个城市对间经济联系强度所构成的联系强度, 本文借助GIS工具, 根据中国地级行政单元的编码进行排序, 绘制了337× 337的经济联系强度的图谱, 通过不同的颜色表示经济联系强度水平。

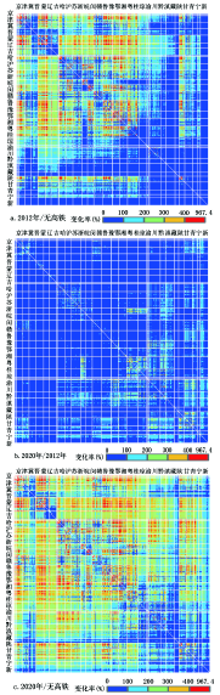

高速铁路修建所引致的城市对间经济联系强度提升在空间上存在较大的差异, 且省内城市对间经济联系强度提升幅度要高于省际城市间 (图6)。整体上, 第一阶段, 省内城市对间经济联系强度的提升幅度约为省际城市间的95%, 而第二阶段约为省际城市间的1.83倍, 2020年较无高铁时, 约为省际城市间的1.1倍。具体分析发现, 第一阶段中有2387对城市对间经济联系强度的提升幅度高于全国平均水平, 其中, 位于同一省区的城市对有482对。省内城市间提升幅度较高的城市对主要位于河南、山东、广东和辽宁, 这些省区均有超过50对的城市对间经济联系强度的提升幅度高于全国平均水平; 其次为江苏、浙江和湖北等省内城市对间经济联系强度提升幅度相对较高。省际城市间提升幅度较高的城市对主要位于江苏和安徽、江苏和山东、江苏和浙江、江苏和河南、湖南和广东、河北和山东等省区的城市间。第二阶段中有2216对城市对间经济联系强度高于全国平均水平, 但仅有845对城市对间经济联系强度高于第一阶段全国平均提升的幅度。其中, 省内城市间提升幅度较大的城市对主要位于广东、安徽、四川、江苏、辽宁和广西省内; 省际城市间提升幅度较高的城市对主要位于江苏和安徽、福建和广东、广东和广西等, 提升幅度较大的城市对开始向西部的省份扩展。整体上来看, 城市对间经济联系强度提升幅度较大的城市对仍主要集中在人口规模较大和经济发展水平较高的东中部地区, 尤其是长三角、珠三角和京津冀等地区。

| 图6 中国城市对间经济联系强度变化量空间分布图谱Fig. 6 Absolute changes of interurban economic linkage between cities in China |

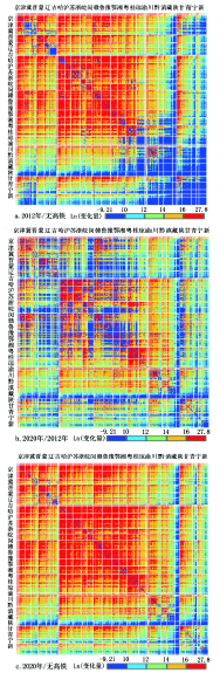

省际城市对间经济联系强度的变化率要明显的高于省内城市对间 (图7)。2020年较无高铁时, 省际城市对间经济联系强度的变化率平均值为209.81%, 约为省内城市对间经济联系强度变化率均值的1.35倍, 且第一阶段省际城市对经济联系强度相对提升幅度相对要大, 而第二阶段省内城市对间经济联系强度相对提升幅度略高。具体分析, 第一阶段, 城市对间经济联系强度的变化率大于400%的城市对有1795对, 主要分布在河南、江西和辽宁等省内城市对间, 以及河南和辽宁、河北和上海、河南和河北、江苏和湖北、辽宁和上海、湖南和广东、河北和广东、辽宁和山东等省际城市对间, 这些省区主要集中在京广线、京哈线和京沪线沿线。第二阶段, 城市对间变化率大于400%的城市对仅有42对, 这些城市对主要集中在广东、甘肃、江苏、安徽和湖北等省内城市对间, 以及四川和贵州、广西和贵州、山西和甘肃、湖北和四川、福建和广州等省际城市对。第二阶段省际经济联系强度受益的城市对主要集中在西部高铁沿线。高铁的修建提高了省际间城市对间经济联系强度, 尤其是高铁沿线的省份之间的联系, 而没有高速铁路经过的省区城市对间经济联系强度的变化率相对较低。即高铁的发展促进了省际间的经济联系, 为更大尺度的区域一体化的发展提供了条件。

为进一步了解高速铁路对城市对间经济联系强度空间分布格局的影响, 采用变异系数来反映省内城市对间经济联系强度和省际城市对间经济联系强度的空间差异情况。通过研究表明, 高速铁路的修建改变了省内城市对间和省际城市对间经济联系强度空间差异的格局 (图8)。无高铁时, 城市对间经济联系强度差异较大的城市对主要集中在山西、内蒙古、湖北、广东、贵州、陕西、甘肃、青海和新疆等省 (区) 内城市对, 以及内蒙古和山东、四川和青海、甘肃和青海等省 (区) 际城市间。2012年, 辽宁、吉林和黑龙江三省城市对间, 山东和内蒙古城市对间, 湖北和湖南城市对间、青海和甘肃城市对间以及吉林、湖南等省内城市对间经济联系强度的空间差异明显增加。2020年, 湖北、湖南和广东等地区城市对间经济联系强度的差异有所降低, 但青海和四川、云南等省份的经济联系强度的空间差异明显的提升。即高速铁路提高了东北地区和西部地区城市对内部经济联系的空间差异, 而对经济发达的三大城市群地区的影响相对较小。

| 图8 中国城市对间经济联系强度省际分异图谱Fig. 8 Spatial distribution of coefficient variation of interurban economic linkages in China |

高速铁路的发展在很大程度上扩大了城市对间经济联系强度的空间差异 (图9)。在第一阶段 (2012年较无高铁), 75%的省内和省际城市对间经济联系强度的变异系数呈现出扩大的趋势, 仅新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西、内蒙古和西藏等省区之间经济联系强度的空间差异呈现出缩小的趋势。第二阶段, 55.5%的省内和省际城市对间经济联系强度的变异系数呈现出扩大的趋势, 主要集中在贵州、海南、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆等省份内部以及与其他省份之间, 这与第一阶段集中在东中部地区省份之间是不同的。整体上来看, 高速铁路的发展将会导致省际城市对间经济联系强度的空间差异的扩大, 2020年较无高铁时, 仅内蒙古、西藏、云南等与其他大多数省份对外联系强度的差异呈现出缩小趋势, 其他的地区均呈现出扩大的趋势。

本文通过不同情形下城市对间经济联系强度的测算和比较, 可以较为清晰的认识到高速铁路修建对中国区域经济联系强度的空间分布特征、变化幅度、变化率和空间差异等特征, 并识别城市的主要联系方向, 这将为对城市和区域地域空间组织模式和交通运输等研究提供借鉴。具体结论包括:

(1) 中国城市间相互作用呈现出明显的东中西地带性规律。从城市对外联系和城市对间经济联系强度分析, 东部地区明显高于中部地区, 远高于西部地区; 东部与中部之间的联系强度要明显的高于东西部、中西部之间, 且高速铁路的修建, 将在一定程度上加强东中西之间的联系, 尤其是东中部之间。其次, 城市间相互作用呈现出明显的“ 廊道效应” , 即高铁沿线城市具有相对较高的对外联系和城市对间经济联系强度, 尤其集中在长三角、珠三角和京津冀等地区。高速铁路的发展不仅加强了东部、中部和西部城市间的相互联系强度, 同时也将在东中西一体化发展中发挥重要作用。

(2) 高速铁路向西扩张是“ 公平” 和“ 效率” 之间的平衡。无论从变化量还是从变化率分析, 高速铁路所导致的空间相互作用的提升均是第一阶段高于第二阶段, 但是两个阶段的最大受益地区存在较大差异。从绝对提升幅度来看, 两个阶段东部地区城市对外经济联系总量均具有较高的增加量; 省内城市对间的经济联系强度的增加量明显的高于省际城市对间。从相对提升幅度来看, 第一阶段东中部地区具有较高的变化率, 而第二阶段西部地区为较大受益区; 第一阶段省际城市具有较高的城市对间经济联系强度的变化率, 而第二阶段省内城市对成为较大的受益者。此外, 高速铁路的修建对不同尺度空间相互作用强度的差异也具有一定的影响。从全国范围分析, 城市空间相互作用强度的空间差异呈现出先扩大后缩小的态势; 从三大地带分析, 东部城市对间经济联系强度的差异呈现出先缩小后扩大的态势, 而西部呈现出相反的趋势; 从省区分析, 大部分省区内城市间以及省际城市间经济联系强度的空间差异呈现出扩大的趋势。整体上, 第一阶段高速铁路的修建导致空间相互作用强度大幅度提升和空间差异的扩大, 而第二阶段高铁的修建则导致空间相互作用强度小幅度的提升和空间差异的缩小。因此, 高速铁路的布局是在“ 公平” 和“ 效率” 之间的平衡。

(3) 高速铁路的修建将促进不同尺度区域一体化的发展。高速铁路建设提高了沿线省份城市对间的经济联系强度, 且沿线城市具有较高的对外经济联系总量提升幅度, 呈现出明显的“ 廊道效应” ; 从空间差异分析, 高速铁路建设缩小了城市的对外经济联系强度总量差异, 但却扩大了城市对间的经济联系强度差异, 表明高速铁路的建设将导致生产要素进一步向高速铁路沿线聚集, 这为高铁沿线交通经济带的形成创造了条件。其次, 高速铁路的修建为中国未来城市圈的重构提供了支撑。从绝对提升幅度分析, 三大城市群地区成为最大的获益者; 但从相对提升幅度分析, 则高速铁路沿线城市成为较大的获益者, 尤其是其中毗邻特大城市的中小城市更是成为最大的获益者。高速铁路使北京、上海、重庆、广州、昆明、西安、成都、武汉和郑州等成为越来越多城市的对外首位联系城市, 使这些城市在区域经济联系中的地位明显提升。此外, 高速铁路缩短了城市群之间的时间距离, 提高了核心城市空间相互作用的强度, 这也将改变既有城市群间的竞合模式。总之, 高速铁路的修建将会促进高铁沿线交通经济带的形成和城市群在空间上的重构, 进而促进相应地区区域一体化的发展。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|