作者简介:刘洛 (1987-), 男, 汉族, 湖南益阳人, 博士研究生, 主要从事土地利用土地覆被变化研究。E-mail: liuluo87930@qq.com

1990年以来,在国家生态环境保护工程实施、经济快速增长等因素的影响下,中国耕地数量与空间格局发生了巨大变化,对粮食生产潜力造成了巨大影响。本文采用GAEZ模型,结合中国气象、地形、土壤等因素,定量分析了中国耕地粮食生产潜力空间特征以及1990-2010年中国耕地变化对粮食生产潜力的影响。主要结论如下:① 2010年全国耕地粮食生产潜力总量为10.55亿t,全国耕地平均粮食生产潜力为7614 kg/hm2。中国耕地粮食生产潜力存在显著的空间差异,总体表现为东部高而西北部较低的趋势,并且高值区主要分布在长江中下游地区和华南区。② 1990-2010年的20年间,中国耕地粮食生产潜力变化表现出明显的时空差异,总体呈现南减北增、总量减少的基本特征。新增耕地粮食生产潜力的重心逐步由东北向西北转移。耕地粮食生产潜力总量净减少297万t,占2010年全国实际粮食总产量的0.29%。③ 在1990-2000年与2000-2010年两个时期,耕地变化对耕地粮食生产潜力影响差异明显。前10年,耕地粮食生产潜力总量净增加1011万t,主要集中在东北平原区和北方干旱半干旱区;后10年,耕地粮食生产潜力总量净减少1308万t,主要集中在长江中下游地区和黄淮海平原区。从总体看,近20年来耕地粮食生产潜力总量增加主要是由林、草地和未利用土地开垦所导致,而耕地粮食生产潜力总量减少主要是由城市扩展和退耕还林还草所导致。

Quantity and spatial pattern of farmland has changed, which leads to significant change of farmland potential productivity under the influence of national ecological environmental protection project and the rapidly increased economic growth during the last two decades. In this study, farmland potential productivity in China was calculated based on meteorological data, terrain elevation data, soil data and land use data in 1990, 2000 and 2010 by using the Globe Agricultural Ecology Zone model (GAEZ). Then, the changes in farmland potential productivity in response to farmland change from 1990 to 2000 were subsequently analyzed. (1) In 2010, total farmland potential productivity is 1.055 billion tons in China, and the average farmland potential productivity is 7614 kg/hm2, which shows tremendous heterogeneity in spatial pattern. The productivity in eastern China is high, while that of northwestern China is low. High value region of farmland potential productivity is mainly distributed in South China and the middle and lower reaches of the Yangtze River. (2) The obvious tempo-spatial heterogeneity of farmland change from 1990 to 2010 has a significant influence on the farmland potential productivity in China. The trend shows the farmland potential productivity decreased in southern China and increased in northern China. Furthermore, the gravity of the growth of farmland potential productivity moves gradually from northeastern to northwestern China. The net decrease of farmland potential productivity is 2.97 billion tons, which occupies 0.29% of the national total productivity. (3) There is a huge difference of the farmland potential productivity in response to farmland change between two periods from 1990 to 2000 and from 2000 to 2010. During the first decade, net increase in the cultivated land areas is 10.11 billion tons, which primarily spread across Northeast China Plain and arid and semiarid regions of North China. During the next decade, net decrease in the cultivated land areas is 13.08 billion tons, primarily distributed in the middle and lower Yangtze River region and the Huang-Huai-Hai Plain. In general, during the last two decades, the reason for the increase of the farmland potential productivity may contribute to the reclamation of grassland, woodland and unused land, and the reason for the decrease of the farmland potential productivity may result from the urbanization that occupies the cultivated land and Green for Grain Project that returns farmland to forests and grasslands.

粮食是关系国民生计的特殊商品和重要战略储备资源, 粮食安全是国家安全的重要组成部分。作为人口众多的发展中国家, 中国的粮食安全问题对世界粮食安全具有重要影响, 始终受到国内外学者的广泛关注[7]。影响粮食生产的因素很多, 如制度与政策的创新、科技进步、物质和劳动的投入、耕地和气候资源变化等因素[1, 2, 3]。耕地资源是农业生产最基本的物质条件, 耕地数量和质量的变化直接影响粮食产量, 从而影响到粮食有效供给[4]。中国目前正处在工业化、城市化进程加快和生态文明建设的重要时期, 耕地资源日益受到工业和城市土地利用的竞争, 部分耕地非农化的趋势不可逆转, 这已严重地影响到国家的粮食安全, 并引起了国内外的广泛关注[4]。

过去20年, 由于开垦耕地、城市化侵占耕地以及退耕还林还草等的影响, 中国的耕地资源在面积、空间分布和质量上都发生了巨大变化[2, 3, 4, 5]。为了揭示区域耕地资源变化及其对粮食生产和粮食安全的影响, 国内外学者开展了大量研究。例如, 刘纪远等分析了20世纪90年代中国LUCC过程对农田光温生产潜力总量和区域分异的影响[5]; 闫慧敏等分析了中国城市化进程和退耕还林草生态工程对耕地的分布与生产力的影响[6]; 石淑芹等分析了东北地区耕地数量、质量和作物种植制度等对粮食生产能力的影响[7]; 徐新良等则揭示了气候波动与LUCC过程对东北农田生产潜力的影响[8]。从上述研究可以看出, 目前研究主要针对区域耕地变化以及粮食生产和安全问题。在全球粮食安全危机的背景下, 从国家尺度的宏观层面, 系统地揭示耕地资源变化格局和态势, 及其导致的粮食生产潜力的变化及其区域差异, 还有待继续深入。为提高中国粮食产量, 增强农业生产抵御风险的综合能力, 2009年中国政府开始核定全国耕地增产潜力及其区域分布, 并对过去土地生产力的变化进行了科学的分析与评估[9]。因此, 总结归纳中国耕地资源时空过程, 准确掌握耕地开垦和损失导致的粮食生产力变化及其区域分布, 对进一步把握耕地供需规律及耕地变化与粮食安全的关系, 巩固粮食生产基础和保障粮食安全具有重要的战略意义。

本研究针对20世纪90年代以来中国耕地发生的巨大变化, 结合1990年、2000年、2010年三期耕地数据、30年来的气象数据、土壤数据和高程DEM数据, 采用GAEZ (Global Agro-Ecological Zones) 模型综合考虑光、温、水、CO2浓度、病虫害、农业气候限制、土壤、地形等多方面因素, 估算了中国粮食生产潜力, 进而分析了耕地变化导致的粮食生产潜力的变化、空间分布以及变化原因, 以揭示1990-2010年来中国耕地变化对粮食生产力影响的空间格局及区域差异规律。

本研究的输入数据主要包括耕地数据、地形高程数据、气象数据和土壤数据。

耕地数据包含1990年、2000年和2010年三期, 来源于中国科学院资源环境数据中心的全国土地利用数据库。该数据库是在国家科技支撑计划、中国科学院知识创新工程重要方向项目等多项重大科技项目的支持下经过多年的积累而建立的覆盖全国陆地区域的多时相1:10万比例尺土地利用现状数据集[10, 11, 12, 13]。该数据集是以Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源, 通过人工目视解译生成。土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6个一级类型以及25个二级类型。通过野外调查实地验证, 土地利用一级类型综合评价精度达到94.3%以上, 满足1:10万比例尺用户制图精度[14, 15]。本研究利用GIS技术, 从三期土地利用现状数据集中提取耕地空间分布数据用于开展1990-2010年中国耕地变化对粮食生产潜力的影响研究。

地形高程数据来源于美国奋进号航天飞机的雷达地形测绘 (Shuttle Radar Topography Mission, SRTM) 数据。SRTM数据有现实性强、免费获取等优点, 全球许多应用研究都采用SRTM数据开展环境分析[16]。

气象数据是基于中国气象局的760多个气象观测站点的1980-2010年的月平均数据, 包括最高气温、最低气温、降水量、相对湿度、10 m高度处的风速和日照时数, 在考虑地形高程差异的条件下使用ANUSPLIN软件进行空间插值, 获得全国1 km× 1 km的月气象要素空间格网数据[17, 18, 19], 以此作为粮食生产潜力计算的气候条件基础。

土壤数据来源于中国科学院资源与环境科学数据中心1:100万全国土壤数据集, 包括土壤类型、土壤成分、土壤深度和土壤持水力等属性。

(1) 耕地变化分析方法。耕地变化分析是利用GIS的空间分析方法从1990年、2000年和2010年三期耕地数据集中获取耕地面积数量和空间格局特征, 进而获取1990-2000年和2000-2010年前后两期耕地变化的面积数量和空间格局特征, 以及耕地与其他土地利用类型之间的转换特征, 如林、草地开垦导致的耕地扩张和退耕还林还草以及城市扩张导致的耕地损失特征。

(2) 粮食生产潜力方法。本研究粮食生产潜力的估算采用了GAEZ模型, 该模型是由FAO (联合国粮农组织)和IIASA (国际应用系统研究所) 共同研发的近30年的大尺度土地生产力模型。GAEZ模型首先根据气候条件估算种植某种作物的气候适宜性, 然后对适宜种植的作物, 采用逐级限制法来计算土地粮食生产潜力, 即按光合生产潜力 (仅光照限制)— 光温生产潜力 (光照和温度限制)— 气候生产潜力 (光照、温度和水分限制)— 土地生产潜力 (光照、温度、水分和土壤限制)— 农业生产潜力 (农业投入水平、经营管理方法等限制)[20, 21, 22, 23] (图1)。本研究采用GAEZ模型计算了1980-2010年平均气候条件下的粮食生产潜力, 主要考虑了小麦 (4个品种)、玉米 (4个品种)、水稻 (2个品种)、大豆和甘薯五种作物。这五种作物是中国主要的粮食作物, 约占粮食总产量的97.7%[24]。计算过程中结合耕地分布数据, 水稻仅能在水田上种植, 而其他作物在旱地上种植。

中国大部分地区都采用多熟制耕作制度, 故在估算总粮食生产潜力时需要考虑作物的多熟制[25]。本文根据GAEZ模型计算的潜在熟制结合中国实际种植制度, 考虑了多种熟制的经验方式组合 (包括一年两熟、两年三熟、一年三熟) 来获取最大土地粮食生产潜力。

GAEZ模型包含灌溉和雨养两种模拟情景。雨养条件下仅考虑降水对作物产量的影响, 而灌溉条件则假设水分充足, 即不考虑水分对作物的影响。灌溉和雨养情景下的生产潜力利用灌溉比例数据获得最终粮食生产潜力[26], 具体方法如下:

式中:yieldtotol是粮食总生产潜力; yieldrain-fed是指雨养条件下的粮食生产潜力; yieldirrigated指在灌溉条件下的粮食生产潜力; i (%) 是从中国国家统计局得到的全国各县 (市) 灌溉面积与总耕地面积的比率。

为了对基于GAEZ模型估算的中国耕地粮食生产潜力进行验证, 利用2010年月气候数据和2010年耕地数据估算了2010年中国耕地的粮食生产潜力, 从估算结果看, 2010年全国耕地平均粮食生产潜力为8316 kg/hm2, 是全国实际粮食平均产量统计值的1.55倍。以全国各县 (市) 为统计单元, 统计各县 (市) 2010年耕地粮食生产潜力总量, 并用2010年全国各县 (市) 粮食产量统计数据进行比较 (图2)。

| 图2 2010年中国各县 (市) 粮食生产潜力总量与实际粮食产量的对比Fig. 2 Comparison between potential and actual production in each county of China in 2010 |

图中虚线表示估算的各县 (市) 粮食生产潜力总量与实际粮食产量的相关趋势线, 从两者的拟合情况来看, 各县 (市) 粮食生产潜力总量与实际粮食产量的相关系数为0.82, 标准差为0.74万t, 两者相关性较好, 实际粮食总产量为估算结果的65.4%, 因此各县 (市) 粮食生产潜力总量的变化在很大程度上能反映实际粮食产量的变化趋势。

为研究中国1990-2010年耕地变化对粮食生产潜力的影响, 假设气候条件、地形高程和土壤要素不变的前提下, 且气候数据为从1980年到2010年月平均气候要素, 分析仅由耕地变化所导致的粮食生产潜力变化。

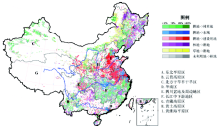

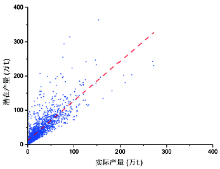

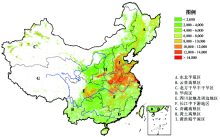

2010年中国耕地粮食生产潜力总量为10.55亿t, 中国耕地平均粮食生产潜力为7614 kg/hm2。全国耕地粮食生产总潜力空间格局呈现东部生产总潜力高, 西北部生产力较低的趋势 (图3)。这主要是由于中国耕地资源空间分布不均, 东部地形平坦、土壤肥沃、水热条件较好, 而西部地区地形复杂、土壤退化、水热条件较差。从全国耕地粮食生产潜力空间分异看, 长江中下游地区是中国耕地粮食生产潜力最高的地区, 其总产量达到32842.71万t, 遥遥领先其他地区, 该地区亦是中国经济发展最快的地区, 故成为了用地矛盾最突出的地方; 青藏高原区是中国耕地粮食生产潜力最少的地区, 其总产量仅为213.23万t。该区域人烟稀少, 耕地数量少, 耕地质量差, 水分和热量条件均不利于作物的生长发育。华南区耕地最大粮食生产潜力为25989 kg/hm2, 远远高于中国其他区域, 该地区雨水充沛、温度适宜作物生长、太阳辐射较大、作物生长期较长等因素促使中国最大耕地粮食生产潜力存在于该区域。此外, 中国农田平均单产最大的地方也分布在长江中下游地区, 其平均产量为12089 kg/hm2 (图4)。

| 图3 2010年中国耕地粮食生产潜力空间分布图 (kg/hm2)Fig. 3 Distribution of farmland potential production of China in 2005 (kg/hm2) |

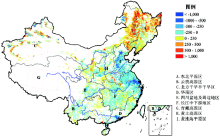

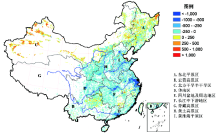

3.3.1 1990-2010年中国耕地变化基本特征 1990-2010年, 中国耕地总量基本保持平衡, 但在前后两个10年耕地数量变化表现出不同的特征。1990-2000年耕地面积净增加2.83万km2, 耕地总量变化总体趋势是南减北增, 新增耕地主要集中在北方干旱半干旱区的东部, 耕地减少主要发生在长江中下游地区 (图5); 2000-2010年耕地净减少1.02万km2, 主要是由于东部沿海地区城镇居民工矿用地的扩张和中西部生态脆弱区退耕还林还草占用了大量耕地, 此外北方干旱半干旱区的西部也发生局部地区耕地开垦现象 (图6)。

1990-2010年, 城镇扩展是导致中国耕地面积减少的主要原因。前10年, 城镇扩展占用耕地占该时期耕地减少总面积的45.96%; 后10年, 城镇扩展占用耕地占该时期耕地减少面积的55.44%。随着中国城市化进程的加快, 建设用地占用耕地的年均速率已由1990-2000年的每年约200万亩, 激增到2000-2010年的每年300万亩以上, 因此耕地保护与城镇化之间的矛盾进一步凸显。林、草地与耕地之间的转换亦是导致耕地面积变化的另一个主要原因。前10年, 由于林、草地与耕地转换, 耕地净增加4.05万km2, 但这种增加是以牺牲生态环境质量为代价的; 后10年, 林、草地与耕地转换, 耕地仅净增加0.93万km2, 主要是由于中国开始注重生态保护, 全国大范围实施退耕还林还草工程, 从而导致耕地面积增长较前期明显减少。

3.3.2 中国耕地变化对粮食生产潜力的影响 1990-2010年, 由于耕地变化导致中国粮食生产潜力变化的基本特点是:南减北增, 总量减少, 新增耕地粮食生产潜力的重心逐步由东北向西北转移。耕地粮食生产潜力新增4589万t, 减少4886万t, 净减少297万t, 占2010年全国粮食总产量的0.29% (表1)。

| 表1 1990-2010年中国耕地粮食生产潜力总量变化及空间分布格局 Tab. 1 Distribution of changes in farmland potential productivity in China during 1990-2010 |

| 图7 1990-2000年中国耕地粮食生产潜力变化图 (kg/hm2)Fig. 7 Changes of farmland potential production of China from 1990 to 2000 (kg/hm2) |

2000-2010年耕地变化导致中国粮食生产潜力总量净减少1308万t, 耕地粮食生产潜力减少总量是增加总量的2.19倍。耕地粮食生产潜力减少区域主要集中在长江中下游地区和黄淮海平原区, 分别占耕地粮食生产潜力减少总量的38.0%和22.6%。耕地粮食生产潜力的减少主要是由于城市扩展侵占了大量耕地资源, 城市扩展侵占耕地所导致的粮食生产潜力减少总量占耕地粮食生产潜力下降总量的66.0%。而耕地粮食生产潜力增长区域主要集中在北方干旱半干旱区, 占耕地粮食生产潜力增加总量的64.1%。该区域耕地粮食生产潜力的增加主要是由于未利用地和草地开垦, 分别占耕地粮食生产潜力增加总量的48.7%和27.3% (图8)。

| 图8 2000-2010年中国耕地粮食生产潜力变化图 (kg/hm2)Fig. 8 Changes of farmland potential production of China from 2000 to 2010 (kg/hm2) |

3.2.2 不同区域耕地变化对粮食生产潜力的影响 1990-2010年, 各地区耕地变化对粮食生产潜力影响区域差异明显, 1990-2010年各地区耕地变化对粮食生产潜力影响的区域典型特征如下 (表2和表3)。

| 表2 1990-2000年中国各地区耕地变化对粮食生产潜力影响统计表 Tab. 2 Impacts of regional farmland change on grain potential productivity in China during 1990-2000 |

| 表3 2000-2010年中国各地区耕地变化对粮食生产潜力影响统计表 Tab. 3 Impacts of regional farmland change on grain potential productivity in China during 2000-2010 |

东北平原1990-2010年耕地粮食生产潜力增加1917万t, 减少378万t, 净增加1539万t, 其中1990-2000年粮食生产潜力增加1672万t, 减少222万t, 净增加1450万t, 增加量与净增加量位居全国第一。主要由于北部地区大量的林草地被开垦为耕地, 此外中部地区也有少数耕地发生退耕还林还草。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加245万t, 减少156万t, 净增加89万t。林草地和未利用土地开垦, 是该时期耕地粮食生产潜力增长的主要因素, 但也存在退耕还林还草和城镇化侵占耕地的现象, 使得粮食生产潜力增长的幅度较前期有所减弱。

云贵高原区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加96万t, 减少149万t, 净减少53万吨, 其中1990-2000年粮食生产潜力增加72万t, 减少76万t, 净减少4万t, 该区域出现大量林、草地和耕地相互转换的现象, 且有少量建设用地扩展占用耕地, 但耕地粮食生产潜力总体相对稳定。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加24万t, 减少72万t, 净减少48万t。退耕还林和建设用地扩展占用耕地是该时期耕地粮食生产潜力减少的主要原因, 此外该区东北部存在少量草地开垦现象。

北方干旱半干旱区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加2086万t, 减少864万t, 净增加1222万t, 其中1990-2000年耕地粮食生产潜力增加1380万t, 减少637万t, 净增加743万t。大量草地开垦是该时期耕地粮食生产潜力增加的主要原因, 但中部黄河和河套平原局部地区退耕还草成效显著。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加706万t, 减少227万t, 净增加479万t。新疆大面积草地和未利用地开垦是该时期粮食生产潜力增加的主要因素, 但中部地区存在一定的量的退耕还草现象。

华南区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加33万t, 减少324万t, 净减少291万t, 其中1990-2000年耕地粮食生产潜力增加24万t, 减少134万t, 净减少109万t。南部地区存在退耕还林、退耕还湖以及城镇化侵占耕地现象, 使得粮食生产潜力有所减少。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加8万t, 减少190万t, 净减少182万t。该时期城镇化侵占了大量耕地, 致使耕地粮食生产潜力严重减少。

四川盆地及周边地区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加11万t, 减少192万t, 净减少181万t, 其中1990-2000年耕地粮食生产潜力增加10万t, 减少67万t, 净减少57万t。耕地粮食生产潜力变化主要集中在东部地区, 以城镇扩展占用耕地为主。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加2万t, 减少125万t, 净减少123万t。该区东部地区城镇扩展占用了大量耕地, 致使粮食生产潜力大量减少。

长江中下游地区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加147万t, 减少1602万t, 净减少1456万t, 其中1990-2000年耕地粮食生产潜力增加90万t, 减少686万t, 净减少597万吨; 2000-2010年耕地粮食生产潜力增加57万t, 减少916万t, 净减少859597万t。该区前后2个时段耕地粮食生产潜力减少量和净减少量均居全国第一, 大量的城镇化侵占耕地以及退耕还湖, 是导致耕地粮食生产潜力大量减少的主要原因。

青藏高原区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加12万t, 减少9万t, 净增加3万t, 其中1990-2000年耕地粮食生产潜力增加10万t, 减少3万t, 净增加7万t。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加2万t, 减少6万t, 净减少5万t。该区耕地稳定少动, 粮食生产潜力基本无变化。

黄土高原区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加67万t, 减少243万t, 净减少176万t, 其中1990-2000年耕地粮食生产潜力增加55万t, 减少69万t, 净减少14万t。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加13万t, 减少174万t, 净减少161万t。退耕还林还草以及城镇扩展占用耕地是该区耕地粮食生产潜力减少的主要原因。

黄淮海平原区1990-2010年耕地粮食生产潜力增加129万t, 减少1125万t, 净减少906万t, 其中1990-2000年耕地粮食生产潜力增加174万t, 减少581万t, 净减少407万t。2000-2010年耕地粮食生产潜力增加45万t, 减少544万t, 净减少499万t。大量城镇化侵占耕地是该区粮食生产潜力减少的最主要原因。同时该区南部也存在林草地和湖泊开垦 现象。

1990-2010年的20年间, 在国家生态环境保护工程实施、经济快速增长等因素的影响下, 中国的耕地数量与空间格局发生了巨大变化, 直接对粮食生产潜力造成了巨大的影响。本文从耕地粮食生产潜力模拟方法和耕地变化对粮食生产潜力的影响出发, 以中国五种主要的粮食作物为研究对象, 采用GAEZ模型, 定量分析了中国耕地粮食生产潜力空间特征, 以及1990-2000年和2000-2010年两个典型时期的耕地变化对粮食生产潜力的影响。研究的主要结论如下:

(1) 2010年全国耕地粮食生产总潜力总量为10.55亿t, 全国耕地平均粮食生产潜力为7614 kg/hm2。中国耕地粮食生产潜力空间差异显著, 总体呈现东部生产总潜力高, 西北部生产力较低的趋势, 其中耕地粮食生产潜力高值区主要分布在长江中下游地区和华南区。

(2) 1990-2010年的20年间, 中国耕地粮食生产潜力变化表现出明显的时空差异, 总体呈现南减北增, 总量减少的基本特征。新增耕地粮食生产潜力的重心逐步由东北向西北转移。耕地粮食生产潜力总量净减少297万t, 占全国粮食总产量的0.29%。

(3) 在1990-2000年与2000-2010年两个时期, 耕地变化对耕地粮食生产潜力影响差异明显。前10年, 耕地粮食生产潜力总量净增加1011万t, 主要集中在东北平原区和北方干旱半干旱区; 后10年, 耕地粮食生产潜力总量净减少1308万t, 主要集中在长江中下游地区和黄淮海平原区。从总体看, 1990-2010年耕地粮食生产潜力总量增加主要是由林、草地和未利用土地开垦所导致, 而耕地粮食生产潜力总量减少主要是由于城市扩展占用耕地和退耕还林还草导致部分耕地资源损失。

本文深入分析了耕地变化对粮食生产潜力的影响, 但由于时间和数据的限制, 本研究仍存在一些不确定性。例如, ① 极端气候条件对粮食生产潜力影响很大, 但这一气候异常因素在本研究中并未考虑; ② 本研究中灌溉条件即假设有充足的水分供给作物生长, 但实际上即使在灌溉条件下, 作物生长仍然受到水分条件的限制; ③ 在获取最大粮食生产潜力选择作物品种和种植制度时, 并没有考虑农民追求最大收益对产量带来的影响。在全球粮食安全危机的背景下, 耕地变化对粮食产量的影响已经引起各国政府和社会各界的广泛关注。自21世纪以来, 中国耕地面积的总体变化趋势表现为总面积持续减少, 耕地不断向非农利用方式的转变, 致使2000年以来中国耕地粮食生产潜力总量出现下滑的趋势[27]。因此准确核定全国耕地粮食潜力及其区域分异, 正确把握耕地变化对粮食潜力影响的主要方向和区域格局, 对保护耕地红线, 保持耕地总量的占补平衡, 保证国家粮食安全, 合理开展中国土地资源管理具有重要的科学指导意义。当前, 在构建国家生态安全屏障, 建设生态文明, 以及持续城镇化的影响下, 未来中国耕地面积的萎缩可能还会持续。因此, 在准确认识主要耕地流失对粮食产量的影响并合理控制耕地转移的基础上, 不断开发、提高、更新和恢复耕地生产力, 是保障粮食供给、保证国家粮食安全的重要方式[28]。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|