作者简介:王咏 (1974-), 女, 安徽六安人, 博士生, 副教授, 主要研究方向为旅游地理和旅游规划。E-mail: yongw1020@126.com

门户社区毗邻风景区且处于其出入口位置,在旅游发展中面临特殊的机遇和难题。依据社会交换理论,选择“社区参与度”、“居住区条件”、“对旅游机构信任度”、“旅游利益感知”、“旅游成本感知”、“社区满意度”和“旅游支持度”7个结构变量构建社区旅游支持度测度模型,以黄山风景区的4个门户社区为研究案例,对该模型进行检验,通过结构方程模型分析和因子分析,探讨模型内各变量对社区旅游支持度发挥作用的路径及造成同一风景区不同门户社区支持度差异的影响因素。研究结果表明:① 总体而言,旅游利益感知和社区满意度对旅游支持度有正向影响;居住区条件、对旅游机构信任度和社区满意度对旅游利益感知有正向影响;社区参与度、居住区条件和对旅游机构信任度对社区满意度有正向影响。社区参与度对旅游利益感知正向影响不显著,旅游成本感知这一变量与其他变量之间关系不大。② 各地居民感知和旅游支持度存在差异,南门汤口各维度总体得分最高,北门甘棠—耿城次之,东门谭家桥第三,西门焦村得分最低。③ 门户社区与黄山风景区的空间关系、区位条件与交通格局、旅游经济发展水平等因素造成了各门户社区旅游支持度的差异。

Being adjacent and at the entrance position to scenic area, gateway communities are confronted with special opportunities and problems in their tourism development. According to social exchange theory, the paper chooses seven structural variables (community participation, neighborhood conditions, trust in tourism institutions, perceived benefits of tourism, perceived costs of tourism, community satisfaction and tourism support) to build a structural equation model reflecting their impacts on the support of tourism of residents. On the basis of four gateway communities of Huangshan scenic area the model is validated. Based on the structural equation model analysis and factor analysis, the paper discusses the pathways through which the variables play a part in community tourism support and the external factors affecting tourism support in different gateway communities for the same scenic area. The study results are shown as follows: (1) In general, perceived benefits of tourism and community satisfaction has a positive effect on tourism support. Neighborhood conditions, trust in tourism institutions and community satisfaction has a positive effect on perceived benefits of tourism. Community participation, neighborhood conditions and trust in tourism institutions affect community satisfaction positively. The positive relationship between community participation and perceived benefits of tourism is not significant. Perceived costs of tourism have little to do with other variables. (2) Residents' perception and tourism support are not the same in different gateway communities of Huangshan scenic area. The overall score of the south gateway town Tangkou is the highest. The north gateway town Gantang-Gengcheng takes the second place. The east gateway town Tanjiaqiao is the third and the west gateway town Jiaocun is the lowest. (3) The factors such as spatial relations between the gateway communities and scenic area, geographical conditions and traffic pattern and the tourism economy development level contribute to the tourism supports difference in different gateway communities.

旅游业发展能促进就业、增加居民收入, 提高居民生活水平, 为目的地社区带来经济和社会利益[1, 2, 3, 4, 5, 6], 同时也会带来生活成本增加, 利益外溢, 生态环境破坏, 社区发展不平衡等问题, 促使目的地经济、社会文化和环境成本的提高, 对社区居民产生影响[7, 8, 9]。社区旅游支持度是社区发展的一个关键因素, 和谐社区建设依赖居民的积极支持[10, 11, 12, 13], 旅游规划、管理和决策中需要充分尊重居民的意愿。居民旅游感知与对旅游业的支持度密切联系[14, 15], 相关研究得到诸多学者的积极关注, 集中在居民感知及态度的内容和维度[8, 16]、评估尺度和研究方法[6, 11, 12, 15, 17]、影响因素[1, 18, 19]、历时性比较[16, 20, 21]、空间对比[18, 19, 22, 23, 24]和研究评述[25, 26, 27]等方面, 尚未发现对同一风景区不同门户社区居民感知和旅游支持度的研究。

许多居民感知和态度的研究是非理论性的[10], 随着研究过程的深入, 越来越多的学者开始用一些理论模型对其进行更为系统的研究, 如愤怒指数理论[28]、社会承载力理论[20]、情感团结理论[17]、社会认同理论[29, 30]、旅游地生命周期理论[12, 23, 24]等。社会交换理论 (SET) 是被广泛使用的理论框架之一, 可解释旅游活动中居民参与交换的动因[22, 31, 32, 33]。居民对旅游业的支持基于他们对旅游产生的利益和成本的评估[31], 如果居民认为旅游收益高于成本, 那么愿意参与交换, 相应地, 如果旅游正面影响感知高于负面, 社区可能支持旅游发展[34]。一些学者以此理论为基础建立模型研究旅游支持度[29, 35, 36], Jurowski等提出社区依赖、经济收益、旅游资源利用及对环境的态度影响旅游感知, 进而影响旅游支持度[37]。Gursoy等研究收益和成本影响对社区支持的作用[35], 后来此模型被扩大, 这些影响被划分为经济利益、社会利益、社会成本、文化利益和文化成本5类[10]。Lee认为社区依赖、社区参与、感知利益、感知成本影响居民旅游支持度[38]。此外, 社会交换的存在依赖交换方之间的信任[39], 居民对旅游机构的信任影响支持度[36, 40]。有学者将社区满意度纳入社区旅游支持度的理论模型[32, 41], 旅游感知与满意度之间存在联系[42], 居住区条件会影响社区整体生活质量[43], 同样与社区满意度相关[44]。

门户社区是毗邻国家公共土地和公园并且处于其出入口位置的地区[45], 为促进旅游发展和资源保护, 许多门户社区居民比普通社区承担更大的责任。区域内居民有公平享有旅游发展的机会与权利, 不但要强调旅游代际平衡, 还要强调旅游的空间公平和社会公平[46]。同一风景区不同门户社区应公平享有利用风景区环境资源、接受风景区辐射的权利, 而因为区位关系、交通、资源禀赋、旅游经济发展水平等原因获益失衡, 社区旅游支持度产生差异。本文以社会交换理论为基础, 选择黄山风景区周边4个门户社区为案例地, 尝试构建一个由社区参与度、居住区条件、对旅游机构信任度、旅游利益感知、旅游成本感知、社区满意度和旅游支持度7个基本维度组成的测量社区旅游支持度的结构方程模型, 分析各因素对社区旅游支持度发挥作用的路径及影响因素, 扩充旅游地周边不同发展阶段社区居民感知和态度差异化理论的研究视角。

作为旅游地的重要利益相关者, 居民对旅游发展的感知决定了对旅游业的支持程度。依据社会交换理论, 社区居民是理性的“ 经济人” , 会根据与外界的互动来决定自己的行为。居民对旅游业的态度是对旅游发展中成本与收益综合评价后的结果, 社区支持是居民对旅游发展的一种积极态度, 当居民们感到旅游带来的收益超过了成本, 他们将持支持态度; 反之则可能会反对和抵制。依据社会交换理论, 就社区参与度、居住区条件、对旅游机构信任度、旅游利益和旅游成本感知、社区满意度与社区旅游支持度的关系提出假设。

2.1.1 社区参与度 旅游发展的最终结果由社区居民承担[47], 而不同群体的利益博弈常导致居民被边缘化[48]。20世纪90年代以来, 随着“ 可持续旅游” 和“ 社区旅游” 思想的深入, 人们越来越意识到可持续旅游目标的实现离不开社区参与[18, 49]。社区参与是影响居民支持旅游发展的决定性因素之一[38], 利于地方政府了解旅游影响、制定规划、减少旅游者与居民的冲突[50], 减轻旅游发展带来的文化和生态环境负面影响, 利于和谐社区的建设[11]。社区参与度, 即社区在旅游规划、开发、管理、决策等旅游发展重大事宜中的参与程度。作为社区参与的主体, 参与度不同的居民对旅游发展的感知不尽相同。居住在游客密度大的地区、旅游发展成熟、参与度高的居民常会产生旅游利益积极感知[12, 51]。相反, 离旅游区较远的居民旅游成本感知则更强烈[52]。社区参与影响社区满意度, 参与度越高, 满意度就越高[53]。基于现有研究文献, 做出以下假设:H1a:社区参与度对旅游利益感知有正向影响; H1b:社区参与度对旅游成本感知有负向影响; H1c:社区参与度对社区满意度有正向影响。

2.1.2 居住区条件 居住区条件包括居住区的交通流量[54]、景色[54]、环境质量[55]、防止犯罪的安全保卫措施[55]等, 旅游发展对居住区有积极和消极影响[31], 尽管有风险和缺陷, 旅游发展不仅可能促进社区经济发展和物质水平提高, 而且利于居住区长期和可持续建设。对居住区条件的满意度是居民对于社区的物质、社会和经济等功能的满意度[44]。缺乏适宜的居住区条件, 可能会对社区整体生活质量造成严重的后果[43], 居住区条件满意度和社区整体满意度呈正相关关系[44]。据此, 提出以下假设:H2a:居住区条件对旅游利益感知有正向影响; H2b:居住区条件对旅游成本感知有负向影响; H2c:居住区条件对社区满意度有正向影响。

2.1.3 对旅游机构信任度 机构信任指的是“ 对政治机构不会滥用权力的信心[56]” , 社会交换的基础不仅仅包括责任, 还包括交换过程中各方间的信任[57], 社会交换的存在和扩大依赖于各方间的信任[39]。居民对旅游机构的信任和旅游支持度之间存在重要关系[36, 40], 不信任旅游机构, 可能导致居民对旅游发展政策的抵制, 甚至阻碍社区旅游业的发展。Nunkoo和Ramkissoon以毛里求斯Grand-Baie为例, 提出对旅游机构的信任度与旅游利益感知存在直接的正相关关系, 而与旅游成本感知负相关[32]。居民对机构的信任水平是社区整体满意度的决定因素之一, 信任和社区整体满意度直接正相关[44]。这一结论也得到了其他研究者的支持和验证[32]。依此做出如下假设:H3a:对旅游机构信任度对旅游利益感知有正向影响; H3b:对旅游机构信任度对旅游成本感知有负向影响; H3c:对旅游机构信任度对社区满意度有正向影响。

2.1.4 旅游利益和旅游成本感知 居民对旅游利益和成本的感知是支持度的重要影响因素[14, 15, 36]。旅游发展带来就业、收入的提高, 增加当地娱乐设施和娱乐机会[1, 4, 5, 58], 丰富社区建筑和文化价值, 提高居民的自尊和生活质量[5, 59]。一般说来, 居民对旅游积极影响的感知和旅游支持度正相关[10, 14, 32, 60]。对旅游经济影响的感知正面居多[31, 61], 而对社会和文化影响感知往往为负面[7, 37], 如生活成本增加[8, 9]、土地和房屋价格上涨[62]、犯罪和交通拥挤[10]和环境污染[63]等等。总体而言, 旅游成本感知会降低居民对旅游业的支持度[2, 34, 41, 64]。基于上述讨论, 做出如下假设:H4a:旅游利益感知对旅游支持度有正向影响; H4b:旅游成本感知对旅游支持度有负向影响。

2.1.5 社区满意度 社区满意度是评价居民旅游感知和态度的一种有效概念[65], 是社区发展与规划的重要组成部分[66]。社区满意度影响居民态度, 对社区满意的居民认为旅游发展有积极的影响, 而不满意的居民则认为旅游发展有消极后果[64], 社区满意度和旅游开发成本间存在直接的负向关系[32]。关于社区满意度与旅游支持度之间关系的研究相对较少[41], 这可能与社区满意度常被视为一个单一变量有关, 而实际上社区满意度包括对居住区条件的满意度, 对地方机构的信任等[44, 66]。Nunkoo认为社区满意度越高, 旅游支持度就越高[32]。基于以上研究, 做出如下假设:H5a:社区满意度对旅游利益感知有正向影响; H5b:社区满意度对旅游成本感知有负向影响; H5c:社区满意度对旅游支持度有正向影响。

根据上述假设关系, 使用AMOS17.0软件构建社区旅游支持度结构关系假设模型 (图1), 该模型是一个具有因果关系的结构方程模型, 由7个潜变量和37个观测变量构成。在基本维度中, “ 社区参与度” 、“ 居住区条件” 和“ 对旅游机构信任度” 是自变量, “ 旅游利益感知” 、“ 旅游成本感知” 、“ 社区满意度” 以及“ 旅游支持度” 是因变量。

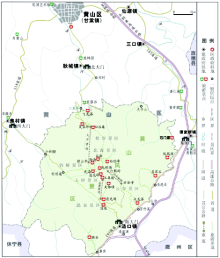

黄山风景区面积160.6 km2, 位于安徽省南部黄山市黄山区境内, 为“ 世界文化与自然遗产” , “ 世界地质公园” , “ 全国首批5A级旅游景区” , 旅游业发展历史悠久, 成就显著。黄山风景区的门户社区指景区4个出入口所在的4个社区5个小城镇, 它们同属黄山市黄山区管辖, 通常被称为景区的4个大门, 分别是南门汤口、北门甘棠— 耿城、东门谭家桥和西门焦村。甘棠为黄山区区政府所在地, 空间上已与耿城联为一体。汤口镇面积129 km2, 耿城镇85.8 km2, 甘棠镇104 km2, 谭家桥镇136 km2, 焦村镇275 km2。《黄山风景名胜区总体规划 (2007-2025)》规定汤口、耿城、焦村和谭家桥同属黄山风景名胜区的缓冲区。4个门户社区旅游发展共同依托黄山风景区, 因与黄山的空间关系, 区位条件与交通格局、旅游经济发展水平等存在差异, 对旅游发展支持度各异。构建黄山风景区门户社区旅游支持度测量模型, 探究差异产生的原因, 案例地选择具有代表性 (图2)。

'> | 图2 黄山风景区门户社区区位图Fig. 2 The gateway communities' location of Huangshan scenic area |

2.4.1 量表开发与问卷调查 量表开发主要在广泛阅读文献的基础上[10, 12, 16, 32, 44, 56], 结合预调研结果及案例地实际以及相关专家的意见, 选择和设计测量结构量表。调研组于2012年4月在汤口镇进行预调研, 正式调研6月13-24日开展, 分别在黄山风景区4个门户社区对当地居民进行问卷调查。问卷内容主要包括社区旅游支持度结构模型中的7个维度及被调查者人口统计学特征, 采用李克特五分制量表方法。其中“ 社区参与度 (X1-X4)” 维度中的测量指标借鉴了汪德根[12]和Nunkoo[32]的研究成果, “ 居住区条件 (X5-X8)” 引自于Nunkoo[32]和Grzeskowiak[44]等 (2003年) 的成果, “ 对旅游机构信任度 (X9-X13)” 参考了Grzeskowiak[44]和Luhiste[56]的研究成果, “ 旅游利益和旅游成本感知 (Y1-Y10)” 指标设计结合案例地实际, 借鉴Gursoy[10]、汪德根[12]、卢松[16]和Nunkoo[32]的研究成果。“ 社区满意度 (Y11-Y19) 指标设计借鉴Nunkoo[32]、Grzeskowiak[44]的文献, “ 旅游支持度 (Y20-Y24)” 参考了汪德根[12]和Nunkoo[32]的研究成果。这些研究成果建立在较为充分的理论研究基础之上, 且具有较强的可操作性。为保证数据的客观性和有效性, 提高问卷的回收率, 由各村镇干部带领调研员调研组逐户发放、现场回收。共发放问卷958份, 回收815份, 有效问卷802份, 问卷回收率为85.1%, 问卷有效率为83.7%。其中汤口有效问卷203份、甘棠-耿城220份、谭家桥173份、焦村206份。获取数据的结果用SPSS、Amos软件进行处理和分析。

2.4.2 样本结构 黄山风景区4个门户社区调查资料统计显示, 受访居民样本特征分布如下 (表1):性别结构上, 男女比例相当, 受访对象集中为文化程度中等的中青年群体, 且以中低收入为主, 职业分布呈现多样化特征。在受访居民当中, 大多数家庭的收入并不来源于旅游业, 这一比例达到了68.2%, 相应在工作单位分布上, 78.4%的居民就业于非旅游部门。在旅游开发的最大受益者问题上, 受访者的意见不一, 比例相当, 认为地方政府、旅游企业和当地居民是最大受益者的比例分别占34.8%、33.5%和31.7%。

| 表1 黄山风景区门户社区居民人口与获益感知特征 Tab. 1 Residents' demographic and profit perception characteristics in the gateway communities of Huangshan scenic area |

研究首先运用SPSS17.0软件对总体样本数据进行信度与效度检验。结果显示, 本研究的测量总量表Cronbach's α 系数为0.950, 表明样本数据具有较高的信度。效度分析采用KMO值和Bartlett球形检验来确定数据是否适合进行因子分析。研究结果显示KMO值为0.942, Bartlett检验近似卡方值为19935.823, 通过了Bartlett球形检验 (p接近于0, 小于显著性水平0.05)。KMO > 0.7说明数据适合进行因子分析; Bartlett检验统计量概率p接近于0, 小于显著性水平0.05, 拒绝原假设, 因此正式样本数据适合进行因子分析 (表2)。

| 表2 KMO值和Bartlett检验 Tab. 2 KMO number and Bartlett test |

因子分析过程中, 首先应用SPSS17.0对数据进行降维的探索性因子分析。采用主成分分析法取特征值大于1, 并使用最大方差法进行正交旋转计算, 对因子载荷小于0.5或多个因子上载荷大于0.4的题项予以删除。结果显示37个指标旋转后的载荷均达到了0.5以上, 且所有指标汇聚成7个特征根大于1的有效因子, 前7个主成分因子累计解释率达到68.735%, 超过60%的方差贡献率的最低标准, 说明采用探索性因子分析所提取的7个因子是可以接受的 (表3)。

| 表3 探索性因子分析结果 Tab. 3 Results of exploratory factor analysis |

在探索性因子分析的基础上, 对假设模型M1内在结构适配度进行检验, 各维度的Cronbach's α 信度在0.747~0.918之间, 表明量表内部信度较高。潜变量的组合信度 (CR) 是模型内部可靠性的判断标准之一。运用软件计算模型潜变量的组合信度, 结果显示7个潜变量的组合信度在0.79~0.90之间, 均大于0.6, 反映出变量内部有较好的一致性。平均方差提取 (AVE) 可以解释潜变量所解释的变异量中有多少来自于指标变量。AVE越大, 表示指标变量可解释潜变量的程度越高。由表4可见, 除居住区条件和社区满意度两个变量略低于界值0.5以外, 其余变量均在0.5以上, 说明题项对变量的解释性较好。

| 表4 测量模型的内在结构适配度指标 Tab. 4 Inner goodness-of-fit index of the structural equation model |

3.3.1 测量模型验证与修正 将整体数据与假设模型进行拟合检验, 发现初始假设模型的各项拟合指标都没有达到理想状态, 因此, 需要对模型做进一步的修正。根据AMOS输出报表的修正指数发现, “ 旅游利益感知” 基本维度中Y2与Y5, “ 对旅游机构信任度” 基本维度中X12和X13, “ 社区满意度” 基本维度中Y11和Y12, Y11和Y16, Y11和Y17, Y11和Y18以及Y16和Y17等变量间的修正指数都较高, 建立他们之间的联系可以提高模型的卡方统计量, 增加显著性程度P值, 因此, 尝试增加上述变量之间的关联。同时, 有些修正指数过高的变量X3、X5、X9、Y3、Y7、Y14、Y15、Y19、Y24予以删除, 修正后形成包含28个测量项目的新测量模型M2 (图3)。

3.3.2 结构模型验证与修正 为考察模型中各个潜变量之间的结构假设关系是否合理, 对结构模型进行检验分析。据AMOS输出报表的潜变量之间残差修正指数可知, 潜变量“ 社区参与度” 与“ 居住区条件” 、“ 社区参与度” 与“ 对旅游机构信任度” 、“ 居住区条件” 与“ 对旅游机构信任度” 之间残差修正指数较高, 建立他们彼此之间的关联将会大大降低卡方统计量, 并使显著性程度P值增加。因此, 尝试建立上述3个潜变量之间的联系, 形成修正后新的结构关系模型M2。对比M1与M2的适配度情况发现, 模型M2改善了M1各项适配度指标 (表5)。

| 表5 初始假设模型M1与修正模型M2拟合度比较 Tab. 5 Comparison of goodness-of-fit between hypothetical structural equation model M1 and revised structure equation model M2 |

3.4.1 总体分析 模型最终确立后, 基于最大似然估计法 (ML) 对结构模型中的路径系数进行参数估计。依据AMOS输出报表中的参数估计显示的标准化参数估计值可对本研究的最终模型进行假设关系的验证分析, 图4显示了案例地各变量之间的影响关系路径及影响程度, 其中各箭头上的路径系数均为标准化后的数据。

| 图4 社区旅游支持度结构关系模型标准化参数估计Fig. 4 Standardized parameter estimation of structural equation model of community tourism support |

根据结构方程模型的验证结果, 逐一对理论模型的相关假设进行验证。将所有假设的检验结果进行汇总(表6)。

| 表6 假设检验结果 Tab. 6 Results of hypothesis test |

结合图4与表7可以看出, 黄山风景区门户社区旅游支持度模型中, 总体而言参与度对社区满意度、居住区条件对旅游利益感知、居住区条件对社区满意度、对旅游机构信任度对旅游利益感知、旅游机构信任度对社区满意度、旅游利益感知对旅游支持度、社区满意度对旅游利益感知、社区满意度对旅游支持度均有正向影响。14个假设中共有8个假设得到验证。关于旅游成本感知的负向影响假设均被拒绝。

| 表7 黄山风景区4个门户社区结构关系模型验证分析 Tab. 7 Confirmatory analysis of structural equation model in 4 gateway communities of Huangshan scenic area |

(1) 社区参与度对社区满意度有正向直接影响, 假设H1c得到支持。提高社区居民旅游发展参与度可有效提高居民的社区满意度。黄山风景区周边门户社区居民均重视旅游发展, 积极参与, 社区满意度较高。

(2) 居住区条件对旅游利益感知有直接正向影响, 假设H2a得到支持。门户社区居住条件的改善促使居民感知到旅游发展带来的利益。在居住区条件的各观测变量中, “ 居住区的绿化水平” 对居住区条件的影响最大, 其因素载荷 (标准化路径系数) 为0.81, 说明提升这一指标对于改善整体居住区条件最为有效。各地对旅游业的重视促成环境保护优越, 治安状况良好, 交通设施完善等, 居民的生活环境和居住条件改善, 感知到旅游发展对社区的积极影响。

(3) 居住区条件对社区满意度有直接正向影响, 假设H2c得到支持。这一结论与很多学者的研究相符。对居住区条件的满意度是决定社区整体满意度的一个重要因素, 改善居民的居住条件, 可以有效提高居民对社区的整体满意度。

(4) 旅游机构信任度对旅游利益感知有直接正向影响, 假设H3a得到支持。旅游机构和旅游公司是各门户社区旅游开发的主体, 旅游规划和相关政策的制定与实施在很大程度上引导了当地旅游发展的方向, 并决定了旅游发展质量的优劣。旅游机构赢得居民的信任, 能让居民获得旅游收益, 进而得到积极支持。

(5) 旅游机构信任度对社区满意度有直接正向影响, 假设H3c得到支持。居民对旅游组织及其政策的信任, 是社区满意度的决定因素之一。旅游机构的政策和行为为社区居民带来了利益, 能获得信任, 社区满意度高。H3a、H3c假设得到支持表明机构信任对居民态度存在重要影响, 证实了居民和旅游业之间交换的重要性。

(6) 旅游利益感知对旅游支持度有直接正向影响, 假设H4a得到支持。社会交换理论认为, 只要居民认为期望收益大于期望成本时, 就会支持旅游发展, 表明居民的态度与行为具有一致性, 感知获益越多的居民越可能支持政府旅游开发, 欢迎旅游者到来, 愿意接受外地经营者的旅游投资。

(7) 社区满意度对旅游利益感知有直接正向影响, 社区满意度对旅游支持度有正向影响, 假设H5a、H5c得到支持。社区居民对旅游发展感到满意, 就更易于感知到旅游的积极效应[64], 在行为上就表现为支持旅游发展。表明社区满意度对于理解居民支持行为是一个重要的变量[32]。

假设被拒绝的有6个, 多与旅游成本感知相关, 与旅游发展成熟的毛里求斯Grand-Baie等目的地不同[32], 黄山风景区门户社区总体处于旅游发展初级阶段, 旅游的负面影响并不明显, 居民对旅游利益感知强而对成本感知弱。符合Vargas-Sanchez的结论, 积极感知往往比消极感知对旅游态度的影响更大[41]。

(1) 从标准回归分析的结果看, 社区参与度对旅游利益感知与旅游成本感知无显著影响, 假设H1a、H1b被拒绝。不同门户社区处不同旅游发展阶段, 居民参与旅游发展的程度各异, 对旅游利益与成本的感知不尽相同。因而就整体数据分析而言, 不具备充分条件证明社区参与度对旅游利益和成本感知的影响。

(2) 假设H2b“ 居住区条件对旅游成本感知有负向影响” 未获得支持。标准化路径系数为0.33, 表明居住区条件与旅游成本感知正向相关, 这与假设相悖。可能因为各门户社区居民尚未关注居住区条件与旅游成本之间的联系。

(3) 假设H3b被拒绝, 对旅游机构信任度与旅游成本感知之间无显著相关关系。社区居民对旅游机构的信任与环境的破坏, 物价上涨等感知成本并无直接关系。

(4) 旅游成本感知对旅游支持度无显著影响, 拒绝假设H4b。各门户社区居民渴望通过旅游发展获得收益、解决就业, 旅游的负面影响被忽视, 成本感知没有影响居民对旅游的积极支持态度。研究结论与Nunkoo等人观点不同[32, 34, 64], 符合Gursoy的观点[67]:感知成本与旅游支持之间无显著关系。地方旅游发展的类型与性质造成了居民感知的差异[61]。H4a得到验证而H4b没有, 且利益感知对支持度影响的标准化路径系数 (0.271) 大于成本感知对支持度影响的标准化路径系数 (0.012), 说明感知利益对旅游支持度的影响远大于感知成本引起的消极影响, 社区支持更多地依赖于旅游带来的利益而不是成本[40]。

(5) 假设H5b“ 社区满意度对旅游成本感知有负向影响” 未得到验证。满意度高的居民并不一定认为旅游开发的成本低。

3.4.2 各门户社区旅游支持度分析 以修正后的社区旅游支持度模型 (M2) 为分析基础, 分别对黄山风景区4个门户社区旅游支持度各变量间的路径关系进行比较研究, 判别模型中假设关系在4个案例地当中是否成立。表8显示了4个社区各变量间的标准化路径系数, 对各假设关系进行了验证。

由表8可知, 4个门户社区假设H1c中“ 社区参与度” 对“ 社区满意度” 、H5c中“ 社区满意度” 对“ 旅游支持度” 标准化路径系数都在显著性水平之上, 正向影响非常显著, H3c中“ 对旅游机构信任度” 对“ 社区满意度” , H4a中“ 旅游利益感知” 对“ 旅游支持度” 和H5a“ 社区满意度” 对“ 旅游利益感知” 正向影响也较显著, 各门户社区居民参与度高、信任旅游机构则社区满意度就高, 旅游获益多, 进而支持旅游业的发展。

| 表8 量表维度与观测变量实测均值 Tab. 8 The real means of dimension scale and observed variables |

除汤口外, 其他门户社区H3a假设中“ 对旅游机构信任度” 对“ 旅游利益感知” 和H3b“ 对旅游机构信任度” 对“ 旅游成本感知” 路径系数不显著, 说明汤口居民因对旅游机构的信任而提高了旅游利益的感知, 降低了对成本的感知。

汤口H1b假设中“ 社区参与度” 对“ 旅游成本感知” 正向影响显著 (0.397), 汤口旅游发展相对成熟, 社区参与度高, 居民已经开始感知到旅游发展带来的负面影响。谭家桥则呈显著负相关, 社区居民参与度越高而旅游成本感知越弱 (-0.235), 因为谭家桥旅游发展刚刚起步, 居民更注重旅游业的“ 脱贫致富” 效应, 注重旅游利益而忽视成本, 北、西门社区同样如此。

仅谭家桥H2a“ 居住区条件” 对“ 旅游利益感知” 有显著影响, 可能因为谭家桥最近引进较多的休闲度假和景观房产等项目, 改善了居住环境, 居民感知到旅游带来的益处。

除焦村外, 各门户社区H1a“ 社区参与度” 对“ 旅游利益感知” 无显著影响, 焦村旅游虽未开始发展, 而居民认为参与度高则旅游获益高, 反映出居民参与发展的迫切愿望。

H2c“ 居住区条件” 对“ 社区满意度” 路径系数在汤口、甘棠-耿城、谭家桥3地均达显著性水平, 分别为0.305、0.181、0.335, 说明旅游发展促使绿化、交通等居住区环境的改善, 让居民感到满意。而焦村路径系数则不显著 (0.076), 其旅游发展尚未起步, 当地自然与社会环境仍然保持原貌, 因此旅游发展尚未对居住区环境产生显著影响, 居住区条件对满意度的影响尚未显现。

此外, 各门户社区H2b“ 居住区条件” 对“ 旅游成本感知” 均起到正向作用, 居住区条件的改善需要付出一定的成本。各社区H4b“ 旅游成本感知” 对“ 旅游支持度” 无甚影响, 仅谭家桥镇显著正相关 (0.200), 居民开始感知到旅游的消极影响, 却继续支持旅游业发展。各社区H5b“ 社区满意度” 对“ 旅游成本感知” 影响不大, 只有焦村较为显著, 可能因为焦村旅游尚未发展, 居民在迫切发展旅游的同时, 也希望注重保护资源, 获得社区经济、社会和文化的持续性发展。

3.4.3 各门户社区旅游支持度均值分析 为了解黄山4个门户社区居民感知及其维度的感知评价差异, 采用均值计算方法来描述居民旅游感知评价集中趋势或平均水平。一般而言, 李克特量表等级评分值在1~2.4表示反对, 2.5~3.4表示中立, 3.5~5表示赞同。通过描述统计分析, 汇总得到表7, 可以看出, 4个门户社区“ 居住区条件” 、“ 对旅游机构信任度” 、“ 旅游利益感知” 、“ 旅游成本感知” 、“ 社区满意度” 、“ 旅游支持度” 维度上的均值均大于3.5, 说明在这6个维度上居民的感知得分均较高, 居民开始认识到旅游发展带来的负面影响。其中“ 旅游支持度” 得分最高, 感知均值均大于4.1, “ 旅游利益感知” 总体得分第二, 表明居民都认识到旅游业发展的重要性, 积极支持旅游业的发展, 也感受到了旅游发展带来的益处。在“ 社区参与度” 上的感知强度都小于3.5, 居民参与旅游发展的水平低, 其中“ 参与旅游管理” 和“ 影响旅游决策” 得分最低。

就各门户社区而言, 居民感知和旅游支持度存在差异, 汤口镇各维度得分总体最高, “ 旅游支持度” 维度得分第一, 特别在居民尤为关注的“ 旅游利益感知” 的得分居首位。北门甘棠— 耿城总体得分第二, 东门谭家桥各维度得分较低, 西门焦村得分最低。

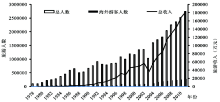

黄山风景区旅游开发历史悠久, 旅游业发展成熟, 客流持续增长 (图5), 对周边门户社区发挥着显著的辐射作用, 促进社区产业结构的调整, 增加居民就业, 改善交通条件, 推动城镇建设, 带动了门户社区旅游业的发展。以南门汤口为例, 伴随着旅游业的发展, 居民的生产方式、生活方式、社会角色、社区功能等方面发生转变, 出现城市化特征[68]。总体上各门户社区处于旅游发展初级阶段, 各地政府、企业、居民均重视旅游发展, 居民不同形式不同程度参与旅游发展, 对旅游利益感知强而对成本感知弱, 社区旅游支持度高。

各门户社区旅游发展共同依托黄山风景区, 而因与其空间关系, 区位、交通条件, 社会经济发展水平和旅游发展水平各异, 4个门户社区居民感知和旅游支持度存在着差别。

与黄山风景区的空间关系是影响各社区旅游发展主要因素。黄山自然条件和景点分布特征直接影响各社区旅游发展, 进而影响居民感知和旅游支持度。图2反映从南门进出利于游览线路组织及核心景点参观, 多年来形成成熟游览线路, 汤口为黄山客流的主要进出门户, 80%左右的黄山风景区游客经汤口上山, 为汤口带来旅游发展机遇。黄山属花岗岩山体, 山体陡峭, 旅游服务主要依赖山下, 汤口成为黄山旅游的直接服务基地。按照《黄山风景名胜区总体规划》要求, 云谷索道下站将移至汤口镇山岔村, 更加强化南门作为黄山风景区组成部分的地位, 利于居民参及与满意度提升, 所以南门社区旅游支持度最高。

1997年修建的太平索道提高了北门的可进入性, 而从北门进山景区内游览线路组织较难, 进出北门客流仍然有限, 限制了甘棠-耿城的客流。至于黄山东门只是概念性门户, 虽然《黄山风景名胜区总体规划》将谭家桥的石门源定位为入口, 以后会打通进山通道, 但目前并没有登山游道和索道, 尚无进山客流。西部焦村镇至黄山风景区有5公里, 进山后山路陡峭, 游览线路漫长、难以组织, 进山游客极少。

区位条件与交通格局是指4个门户社区与周边城镇及旅游景区的区位关系和交通联系, 与赴黄山旅游的客流的流向联系。2007合铜黄高速公路建成通车, 黄山风景区的北、东、南3个门户社区分别设出入口。该高速联通沿江高速、徽杭高速等, 将黄山风景区融合到更大范围的交通网络中, 汇集来自南京、合肥等北向客流和上海、杭州等南向客流。随着九华山机场的使用, 京福、杭黄、宁宜等高铁的建成, 会给南、北门发展带来更多的机遇。

仅从客流流向、高速公路网络条件看, 经甘棠— 耿城与经汤口赴黄山的便利程度相当。但黄山市另一处世界遗产地西递、宏村位于黄山风景区南面, 游客众多, 2012年西递接待游客82.29万人次, 宏村接待游客143.63万人次, 三地往往属于同一旅游线路, 汤口为此线路的重要交通节点。甘棠— 耿城距离九华山风景区较近, 九华山近年虽然客流上升较快, 但黄山、九华山基本不属同一条旅游线路, 同时游览两地的游客并不多见。

东门谭家桥交通便利, 但因游客无法由此上山, 仅有少量户外运动者与休闲度假游客。西门焦村到最近的高速公路出口甘棠需经15 km的乡村公路, 降低客流的可进入性, 至今进出西门的客流十分有限。

总之, 仅就交通条件而言, 南、北门便利程度已无本质区别, 但是由于区位等原因, 实际经南门上山的游客远多于北门。西门交通条件差、道路等级低, 东门没有出入口, 限制了两地的旅游发展。区位条件、交通格局的差异给各门户社区带来不同发展机遇, 进而造成居民感知和支持度差异。

各门户社区资源丰度与特征等不同。翡翠谷、九龙瀑4A级景区位于汤口境内, 芙蓉谷4A级景区位于耿城。2011年翡翠谷接待游客90.9万人次、九龙瀑接待42.09万人次①, 芙蓉谷接待62.7万人次①, 旅游收益较好。甘棠— 耿城位于黄山北麓太平盆地, 地势相对平坦开阔。谭家桥地势也较开阔, 有4A级景区东黄山旅游度假区, 2012年接待旅游者35万人次[69]。近年来甘棠— 耿城和谭家桥出现休闲度假和景观房产等一些新的旅游业态。焦村镇尚无A级景区, 尚无新旅游业态。4门户社区乡村旅游资源都较丰富, 相比南、北门农家乐旅游发展快, 2011年汤口共接待游客320万人次, 其中农家乐接待121万人次, 占比例近40%。甘棠2009年农家乐接待29万人次, 总收入866万元。

2011年汤口有8家星级酒店, 20家旅行社, 餐饮企业400余家, 旅游从业人员近9000人, 当地居民参与程度高, 镇域第一、第二、第三产业结构为5:15:80。作为黄山区政府所在地, 甘棠-耿城近年发展巩固了其黄山北面接待基地和次入口的作用。2012年甘棠镇域经济结构为5.19:53.49: 41.32, 耿城为10:60:30。谭家桥以东黄山为代表的旅游开发提高了旅游影响力, 三产比重为40:20:40。甘棠-耿城和谭家桥出现的新旅游业态需要大量资本, 对从业人员要求较高, 一定程度上限制了当地居民的参与。焦村镇目前属于前旅游发展时期, 三产所占比重为50.6:46.5:2.9, 居民旅游感知仍处于憧憬阶段。

各门户社区旅游经济实力差距很大, 汤口旅游发展最快, 旅游使多数人受益, 社区几乎完全依赖于旅游业的发展, 出现旅游城市化发展特征[68], 直接导致汤口旅游支持度特别是旅游利益感知高于其他社区。

(1) 综合国内外旅游支持度的研究结论, 基于社会交换理论, 构建黄山风景区门户社区旅游支持度假设模型, 通过探索性因子分析与验证性因子分析修正模型, 评估修正后模型的各项适配度指标, 最后确认修正后的旅游支持度模型为理想模型。

(2) 通过结构方程模型分析验证理论模型建立初提出的14个假设, 其中社区参与度对社区满意度有正向影响、居住区条件对旅游利益感知有正向影响、居住区条件对社区满意度有正向影响、对旅游机构信任度对旅游利益感知有正向影响、对旅游机构信任度对社区满意度有正向影响、旅游利益感知对旅游支持度有正向影响、社区满意度对旅游利益感知有正向影响、社区满意度对旅游支持度有正向影响等8个假设得到验证。其余6个假设被拒绝, 社区参与度对旅游利益感知正向影响不显著, 特别是旅游成本感知与其他变量之间关系不大。旅游业发展历史、旅游发展类型与性质等造成了研究结果的不同[32, 34, 61, 64]。与成熟旅游地不同[32], 黄山风景区各门户社区总体处于旅游发展初级阶段, 居民对旅游利益感知强而对成本感知弱。

(3) 在总体模型确立的前提下, 先采用均值分析计算法比较黄山风景区4个门户社区在各维度及指标上的均值得分, 来描述居民对旅游发展影响的感知评价集中趋势或平均水平。然后以修正后的模型为分析基础, 分别对4地进行社区旅游支持度各变量间关系的比较研究。4社区居民感知和旅游支持度存在差异, 南门汤口镇各维度总体得分最高, “ 旅游支持度” 及居民尤为关注的“ 旅游利益感知” 得分居首位, 北门甘棠— 耿城次之, 东门谭家桥各第三, 西门焦村得分最低。门户社区与黄山风景区的空间关系、区位条件与交通格局、旅游经济发展水平等因素造成了各门户社区旅游支持度的差异。

(4) 研究结果表明, 社区旅游支持度受到旅游利益感知、社区满意度、社区参与度、对旅游机构的信任度和居住区条件等直接或间接影响, 政府决策者、旅游开发商需考虑不同门户社区居民的需求, 为居民创造更多参与旅游发展的机会, 提高居民生活质量和经济收入, 减少环境、社会成本, 提升总体满意度, 获得社区支持, 促进区域可持续发展。研究结果完善了不同发展阶段、不同区域社区支持度的研究, 扩充了风景区周边不同门户社区居民感知和态度差异化理论的研究视角。

本文的抽样调查有一定的时空局限性, 可进一步完善量表的科学性, 研究不同时间、不同类型、不同尺度的目的地社区旅游支持度, 还可将地方感细分出来, 探讨地方感、发展期望等特性对旅游支持度的影响。今后可深入探究各变量如社参与度、社区满意度和旅游利益感知间的深层关系, 对4社区居民感知和支持度差异的外部影响因素进行实地验证, 以增强论文的说服力, 加大该模型的普适性。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|