作者简介:刘云刚 (1973-), 男, 内蒙古呼和浩特市人, 教授, 博士, 中国地理学会会员 (S110005141M), 主要研究方向为城市地理学、政治地理学、生活空间论。E-mail: liuyung@mail.sysu.edu.cn

伴随着改革开放的深入,在华外国人也日益增多。其中部分开始由短期滞在转向长期居留,日本人为典型之一。外国人居留模式的变化,对中国城市经济社会及空间景观带来前所未有的诸多影响,族裔经济的出现即是其中一个主要特征。本文在此背景下,运用实地调查、问卷与半结构化访谈等方法,实证了在广州日本移民族裔经济的形成,探讨了其规模、行业分布、形成过程及运作模式,通过案例剖析揭示了新时期在华日本移民族裔经济的基本特征及其社会经济影响。研究发现,在广州日本族裔经济体系业已形成,并且其仍在发展壮大之中。广州的日本移民对族裔经济依赖度高,族裔经济不仅是其生活的支撑,同时也是保持族裔身份认同的工具。广州日本族裔经济具有自我服务、本地植根的特征,同时族裔经济的发展在空间上也带来族裔景观,如广州的天河北地区即是一例。这些变化给中国的国际化城市建设和移民管理带来了新的课题。

Since the implementation of reform and opening up policy, with the prosperous economy, more and more overseas immigrants, especially high-skilled expatriates from developed countries, have come to China fighting for their "Chinese Dream", which has exerted a subtle influence on the economy, society, space and landscape of the host city. This paper intends to examine the ethnic economy Japanese expatriates developed, by means of on-the-spot investigation, questionnaire survey, in-depth interview and so on. For one thing, it sheds light on the quantity and size of the ethnic economy. For another, trying to find out its distribution in industry, space and some special industry chains is also an important content of the paper. By some case studies, this paper tries to reveal the economic situation and its influence on foreign immigrants in Chinese cities in the new era. The study shows that, with some complete industry chains, the ethnic economy can be characterized as high-end, wider coverage, self-serving and rooted in local areas. Japanese expatriates in Guangzhou rely extremely on it for their daily needs and they appear to be isolated from the local society. Actually, ethnic economy not only serves Japanese's daily needs, but also has become a tool for Japanese to maintain their identity, which has promoted the growth of expatriate CBD in Guangzhou. These changes have brought about new topics for the internationalization of cities and the managements and services for immigrants.

中国总体上是一个非移民国家, 在操作层面不支持外国人长期在境内居留, 因此官方一直没有出现“ 移民” 的确切说法[1]。但20世纪90年代以来, 伴随着外资企业大批进入中国, 来华外国人数亦迅速增长, 其居留模式也日渐产生变化。从最初的零星往来到两地旅居, 到如今大规模的长期居住, 其中部分已持有中国“ 绿卡” , 事实上说明中国已在由传统的移民输出国向输出和输入并行转变[2, 3, 4, 5]。2010年末中国第六次人口普查显示, 境内常住外籍人员数为60万人, 作者以为这是一个极度低估的统计结果[6]。在华常驻的外国人大致可分为两类:一类是来华从事商贸或作为普通劳动力的外籍人员, 以广州的非洲人为代表。他们跨国往返, 从事贸易活动, 并拥有自身的族裔经济与社会网络[4]; 另一类是伴随着跨国公司或驻外机构而来的外籍管理人员和专业技术人员, 他们相对受教育程度较高, 主要从事管理或技术工作, 以日本和美国移民为代表[5]。在来源上, 在华常住的外籍人员主要来自韩国、美国、日本, 其次是加拿大、法国、德国、澳大利亚等[6], 这与欧美国家的移民构成不同, 相对而言以高端移民 (high skiled expatriates) 为主, 即具有定居时间短、缺乏永久居留意向、居留行为受职务影响较大等特点[7, 8, 9, 10]。此外, 现有的中国移民政策也助长了这种短期居留倾向。外籍人士在中国一般只能拿到1年期左右的签证, 并且在社会保障、就业、教育等诸多方面也有限制[1]。因此, 本文特意采用“ 移民” 概念, 也是隐含了些许期冀:一是希望在学术层面将其置于通行的移民研究范畴内进行讨论, 二是含有对中国移民政策即将形成的预期判断。

在具体操作上, 本文的移民概念遵循六普的定义, 具体指代在华居住或工作超过3个月的外籍人员 (主要强调其非游客特征)。这些人在中国工作和生活, 拥有合法居留身份, 其大部分是掌握高等技术及技能经验的高端劳动力。因为政策、社会保障及生活习惯等原因, 这些移民在中国居住和生活, 必然会形成某种程度的族裔经济, 这一点已在部分既有研究中得到验证[4, 5, 11]。本研究以此为基础, 具体探讨当前在华高端移民所形成的族裔经济体系。既有的族裔经济研究主要关注通过拥有自己的企业以打入主流社会的移民经济。而本文认为, 这只是移民族裔经济的一部分。另外还有为高端移民提供具有本族裔特色的产品与服务的族裔经济, 亦不可忽视。在全球化背景下, 资本和人才的流动日益加速, 跨国资本和人才的争夺亦日趋激烈。如何在全球竞争中吸引更多高端人才劳动力为我所用, 显然为这些跨国移民服务的族裔经济的存在与否是一个重要的考量要素。移民族裔经济本身就是全球化的产物, 它也是城市国际化程度的表征。这些族裔经济在中国是否已经形成?有何特点?对当地社会经济带来怎样的影响?本文以广州日本移民为对象, 对上述问题进行求解。通过对现有移民族裔经济状况的调查研究, 可望探索基于中国背景的新移民理论, 并为今后中国的跨国移民政策和国际化建设提供借鉴。

跨国移民的研究源远流长。在相关研究中, 经济学家着眼于跨国移民产生机制, 先后得出推拉理论等4大理论来解释跨国移民现象的原因[12]; 而社会学家、地理学家则更重视跨国移民的社会融入等问题, 先后提出了文化适应、同化论等学说来阐述移民的本地适应[13]。Bonacich在20世纪70年代提出族裔经济的概念, 指出族裔经济是移民社会融入的一种方式, 其基本概念是指本族裔成员及其相关者 (包括具有族裔背景的他裔人士) 所经营或出资的经济活动, 包括该族裔及部分具有该族裔文化、生活习惯的他裔人士, 如婚嫁者、长期移民等[14]。围绕这一概念中经营者、出资者、雇员、服务对象、产品与服务以及经营空间性质等的界定不同, 随后又形成了如表1所示的一系列相关概念。其中, 狭义族裔经济强调经营者、雇员、产品性质均局限于本族裔[15], 聚居区族裔经济强调族裔经济所形成的族裔经济区[16, 17], 中间人少数族裔与跨国商贸主义强调族裔经济的商贸作用, 而取消了对服务对象的限定[13, 14, 18], 等等。相关这些族裔经济的研究, 大都以从发展中国家向发达国家迁移的移民活动为背景, 主要针对其形成的以自我服务、社会融入为目的的经济活动, 对族裔经济的相关特征、形成机制、社会影响等方面进行探讨, 形成了较为完整的理论解释[19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]。

在此背景下, 高端移民族裔经济的研究始于20世纪90年代, 主要在实证研究的基础上总结其特征、形成机制与影响[4, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 35]。如Cohen对安卡拉、印度等地欧美高端移民族裔经济进行探讨[30], Machimura、Glebe、Ben-Ari、陈祖恩、刘云刚等分别对洛杉矶、杜塞尔多夫、新加坡、上海、广州的日本高端移民的族裔经济进行实证研究[5, 11, 31, 32, 33, 34]。其中可以发现, 有两种高端移民族裔经济形式存在:一种是由跨国公司或相关社会组织参与建立的族裔经济, 比如向高端移民提供货币补贴、教育医疗等服务设施以及高尔夫、酒吧等娱乐设施; 另一种是自然形成的族裔经济, 即在高端移民集聚的社区周围, 自发形成的一些族裔设施和服务。影响高端移民族裔经济形成的因素主要包括高端移民的旅居性、适应当地的需求、移民的特殊需求、维持文化纽带与价值观的需求、跨国公司的作用、政府政策及本地的设施制约等[4, 11, 30, 31, 32, 33, 35]。已有的相关研究指出, 族裔经济首先是复制了本国的生活方式, 为移民提供日常必需的产品与服务, 减少了他们适应所在社会的阵痛[32]; 其次, 族裔经济助推了社会网络的形成, 使其成为移民日常社交、信息交换的基础[32]; 第三, 对本地社会而言, 族裔经济不仅对本地发展带来影响, 而且在空间上形成族裔景观, 如族裔经济区、族裔中心区等[30]。

本文以上述研究为基础, 探讨广州日本移民族裔经济的形成特征及其社会经济影响。广州自古以来是中国对外开放门户, 是中国吸引外国人的主要目的地之一。而日本移民在广州跨国移民中人数最多[3], 而且在广州的天河北、珠江新城、环市东等地区已形成比较有特色的日本人聚居区[5]。因此本文以广州的日本移民作为研究案例对象。

广州日本移民的增长主要源于日本在广州直接投资的增长。从1991年的0.8亿美元到2010年的33.7亿美元[36], 日本在广州的直接投资增加了41倍。以三大汽车制造商— — 丰田、本田、日产为代表的一些大型日企纷纷落户广州, 日企数量从2001年的105家增至2012年的688家[37]。大量日企的进驻带动了日本移民的涌入, 根据日本外务省的统计 (仅是各使领馆的登记人口), 2003-2012年, 广州日本移民的数量以年均20%的增速从1 467人增加到6 552人[38], 成为在华日本移民增速最快的城市。这些移民大多是日资企业的中高层, 从事管理、技术工作, 是典型的高端移民。

| 表1 族裔经济相关概念辨析 Tab. 1 Discrimination about concepts of ethnic economy |

| 表2 问卷基本信息统计表 Tab. 2 Survey samples of Japanese expatriates in Guangzhou |

| 表3 访谈对象属性表 Tab. 3 Attribute list of interviewees |

根据广州日语杂志《Whenever》和《Hello South China》的统计, 广州目前拥有规模以上日本族裔企业 (制造业除外) 约250家, 其覆盖面较广, 涵盖了生产、流通、消费等经济领域, 包含了零售、娱乐服务、商业服务与社会服务等众多行业。细分的行业包括餐饮、百货、旅游、美容美发、金融保险、医疗、教育等, 涉及日常生活的方方面面(表4)。其中, 尤以餐饮和食品零售企业数量最多, 约占企业总数的60%。这些族裔企业大部分由现居广州的日本人或日籍华人等成立, 少部分为日本政府或企业派驻, 如广州日本人学校、公文教育等。大型企业如吉之岛百货 (JUSCO) 在广州已设立了11家分店, 有员工几千人; 小型如牛蔵日本料理店和MOMO品味时尚发型屋, 目前已各自有两家分店, 各拥有员工近50人; 微型企业的数量则不胜枚举。

| 表4 广州日本移民族裔经济统计 Tab. 4 Ethnic enterprises of Japanese expatriates in Guangzhou |

日本族裔企业的日本人雇员主要担任厨师、美容师、发型师、教师、医生等特定职务, 而其他服务性职务由中国人承担, 如料理店、便利店的服务员等。这些企业大都具有较明显的民族特色并提供高定性的服务。由于收费较高, 在无形之中形成经济与文化门槛, 其客户90%是日本人。但同时, 访谈对象D提到, 现在一些企业也在不断走向本地化, 其典型代表是吉之岛百货, 他们的非日本顾客数量现已超过了日本人。

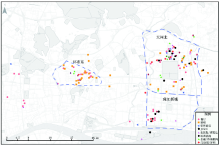

这些企业的分布如图1所示。其大部分位于广州市天河、越秀两区, 在天河区内主要分布在天河北和珠江新城, 在越秀区内主要分布在环市东路附近。另一方面, 高尔夫球场、农场、学校等占地面积大, 对自然环境有较高要求的设施则分布在市郊, 如白云区的新市街、番禺区的石楼镇、花都区的花乐镇、南沙的南沙街、万顷沙镇等地区。

在此基础上, 将问卷调查得到的日本移民居住地分布叠加于族裔企业的分布图上看到 (图2), 中心市区的天河北地区 (林和街、天河南街)、环市东 (农林街)、珠江新城 (员村街、冼村街、猎德街)、五羊新城 (东湖街)、二沙岛 (白云街), 番禺区的市桥街, 花都的新华镇, 增城的新塘镇是日本移民的主要生活空间。这些居住小区附近都有数量较多的族裔企业分布, 其中尤以天河北地区居住人数最多, 族裔企业也分布最密集、种类最齐全。

为进一步深入了解日本族裔经济的运行特征, 本研究选择最具代表性的餐饮行业, 分别选取了兴亚农园和春夏日本料理店两个上下游企业案例进行深入考察。

笔者于2011年至2013年对兴亚农园、春夏日本料理店进行了持续调查, 对其老板和主要负责人进行了追踪访谈。兴亚农园成立于2006年, 老板A先生来自日本大阪; 春夏日本料理店是其关联企业, 最初亦为A先生创设, 后2012年让渡于现经营者C先生。C先生为日裔华人, 在经营料理店的同时, 也开设了其他6家不同性质的企业。目前兴亚农园是珠三角地区最大的以日本移民为服务对象、专门生产有机蔬菜并提供送货上门服务的农庄, 而春夏料理店是花都区新华镇的一家中档日系餐饮店。这两家企业的基本情况如表5所示。

| 表5 两个案例企业的基本情况 Tab. 5 Basic information about two case companies |

兴亚农园老板A先生最初从事中日间农产品贸易, 同时也是一名农艺师。2006年他看到珠三角日本移民日益增多, 亟需安全、安心的食品保障, 遂产生了开设农园的想法。经过选址, 最终农园落户花都区长岗农科所。A先生向农科所租借30亩土地, 月租金800元/亩, 开始了农园的经营。最初农园经营者以日本人为主, 高峰时期有3位日本人员工在农园工作。而现在农园已有员工28名, 其中正式员工20名, 临时工8名, 其中日本人员工2名, 其余均为中国人, 平均年龄35岁左右。

农园最初主要经营蔬菜与粮食, 栽培农作物包括白菜、西红柿、豆苗、大米、玉米等60多种。后在客户要求下开始拓展饲养清远麻鸡, 为客户提供新鲜的鸡蛋与无骨鸡肉。在农作物种植与家禽养殖的基础上, 农园2012年开始又发展了代理业务, 从其他生产商、贸易公司购入海鲜、饮料、面包、调味品、生活用品等, 与自己生产的果蔬、禽类产品一同销售。因此, 农园现在已从单纯的农庄向具有中介性质的农产品商社转变。

随着生产规模不断扩大, 农园的服务客户数量也逐年攀升。至2012年末, 兴亚农园的家庭客户数量已达2000户以上, 其中大部分为广州、深圳、珠海等珠三角地区的日本移民家庭, 在广州约有1000户家庭客户。另外, 少数印尼、马来西亚的华裔家庭也向农园订购产品。除了家庭客户, 农园也向一些企业客户如中高端的日本料理店、便利店等提供蔬菜、肉类等产品, 后者约占总客户量的10%左右, 营业额占30%~40%左右。农园的产品由于成本高而价格昂贵, 一般是普通市场价的10-15倍。但即使这样, 农园的产品还是深受日本移民家庭及广大料理店的欢迎, 在珠三角日本移民中已形成品牌。

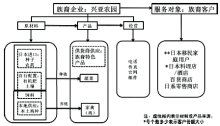

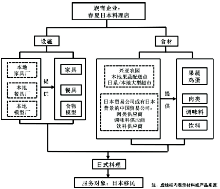

农园目前的运作模式如图3所示。蔬菜生产所需种子大部分来自日本, 小部分是由日本育种公司在中国国内培育; 农药也是日本进口农药, 符合日本农药的标准; 土壤、有机肥料由农园自己配制, 而原料来源于本地。在家禽养殖方面, 农园收购在普通农场孵化60-70天左右的清远麻鸡, 然后再使用自制饲料喂养。此外, 农园代理的其他餐厨产品如海鲜、竹笋、饮料、面包、调味料等, 也主要来自日本贸易公司或有日本背景的中国贸易公司。

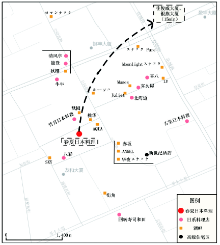

春夏日本料理店于2007年在花都区新华镇开业, 是一个中端定位的日本料理店, 在食材购入、服务对象方面兼具高低端料理店的特点。2004年三大日系汽车企业之一的日产进驻花都, 同时也带来日本移民的增长, 在此背景下春夏料理店应运而生。料理店临近花都区省道云山大道, 周围有银丰国际公寓、新世纪酒店等高级居住区, 以及其他11家日本料理店、16家酒吧等餐饮设施。该区域与日本人集聚的骏威广场、银燕大厦等居住区车程不到15分钟, 交通可达性高, 为花都区日本族裔餐饮设施的集聚地 (图4)。

春夏料理店的前身是一个湖南菜馆, 2007年C先生将它承接下来, 重新装修成为现在的日本料理店。目前料理店店铺面积500 m2, 月租金3万元。店铺现雇佣员工15名, 其中店长为日本人, 其他14名店员均为中国人。料理店主营寿司、铁板烧、拉面等日式料理, 顾客80%是日本人, 人均消费100-200元。由于业务较好, 老板正计划引进1名日本人厨师, 以提高料理店的档次, 为顾客提供更加正宗的日本风味食品。

图5是春夏日本料理店的运作模式。与农园相似, 料理店的设施如餐桌椅、餐具等均来自佛山专为日本料理店提供设施的家具厂、餐具厂, 食物模型则来自广州本地专门向日本料理店提供模型的模型厂。

在食材方面, 料理店所用蔬菜部分来自兴亚农园, 部分则从本地市场购入; 而鸡蛋则全部从农园进货。至于其他肉类、海鲜、调味料、饮料等食材, 则从5家食品供应商进货, 这些供应商是日本贸易公司或有日本背景的中国贸易公司, 它们同时也为广州其他日本料理店供货。

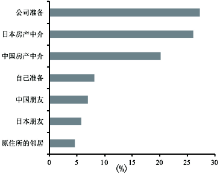

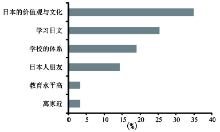

Glebe对德国杜塞尔多夫日本移民族裔经济的研究中指出, 族裔经济为日本移民社会提供了日常生活必须的物质产品和服务, 且族裔企业成为日本移民城市生活信息的交流场所、与母国的连接点, 有助于日本移民社会人际关系网络的构建, 在一定程度上有助于日本移民迅速适应当地社会[32]。在广州日本移民族裔经济的调查中, 也基本证实了上述结论。在居住选择、饮食、形象、休闲娱乐、教育与医疗消费等方面, 日本移民都非常依赖于族裔经济提供的服务。例如在居住选择上, 27.4%的被访者表示, 公司已经为他们准备好了房子; 26.2%的被访者倾向于通过日本房产中介来找房子; 另外还有20.2%的人通过中国房产中介找房 (图6), 说明在住房选择上, 日本移民非常依赖于自己的公司与日本房产中介。又如在孩子的教育上, 43名有孩子的被访者中, 34名将孩子送往广州日本人学校就读, 比例高达77.3%, 只有6名将孩子送往国际学校就读, 3名将孩子送往中国学校。他们选择日本人学校的原因主要是希望孩子接受日本的价值观与文化、学习日文等 (图7)。基于回国后孩子适应问题的考虑, 大部分都青睐于日本人学校。族裔经济的存在, 为日本移民迅速适应广州的生活起到了重要作用。

此外, 问卷调查中, 高达83%的被访者认为由于族裔设施的存在, 使得他们能够继续在广州保持日本人的“ 身份” 和生活习惯。如一名被访者指出, 每当在日本料理店吃饭、在路边看到日语招牌或是使用日本的产品时, 他都会有一种亲切感。因此, 可以推定族裔经济对保持日本移民身份和文化认同亦有重要作用。族裔企业或机构通过为日本移民提供富民族特色的产品与服务, 使族裔经济成为与母国联系的纽带、成为增强与母国联系的文化场所。因此, 族裔经济在某种程度上使日本移民在中国保持了文化身份的独立性, 其文化意义不容小觑。

日本移民族裔经济的兴起在满足移民生活需要的同时, 也为广州本地居民带来了多样化的产品选择。如日系百货吉之岛如今在广州深受欢迎, 成为国际系百货百佳、沃尔玛及本地百货好又多强有力的竞争对手[39]。另外, 广州的日系料理店也是一大特色[40]。

此外, 由于族裔经济对日本产品的需求, 诞生了许多具中介性质的贸易公司。在我国最大的采购批发网站阿里巴巴网站 (1688.com) 上搜索, 目前广州地区拥有近20家为日本料理店、日系零售商店提供海鲜、饮料、调味料等产品的贸易公司, 这些贸易公司或为日本贸易公司的子公司或为中国贸易公司。据不完全统计, 这些中小公司年平均营业额为10万元, 而大公司的年平均营业额高达4000万元, 大部分公司年营业额在100~800万之间, 拥有仓库的平均面积为650 m2。大部分公司雇员人数为11-50人, 90%为中国人。另外, 还产生了一些专门为日本料理店提供餐具、食物模型等设施的模型厂、酒店用品厂、玻璃厂、广告设计公司等, 这些厂商年营业额均在100万以上, 雇佣工人超过100名。

另外, 族裔经济对本地的人力资源存在强烈的依赖。一方面是由于现阶段广州日本人高端人才的稀缺, 大部分日本人倾向于应聘当地大公司或跨国企业, 族裔经济难以招聘到足够的日本人雇员; 另一方面, 在族裔经济的日常经营中, 包括采购、生产、销售等一系列程序都需要与当地城市展开联系, 中国雇员能更好地充当与当地联系的角色。因此, 族裔经济也为本地社会创造了不少就业岗位。目前, 族裔经济创造的用工缺口主要有两类, 一类是管理类与特殊技术类职业, 这些职业一般由有日本背景或懂日语、拥有某项专业技能的高端人才担任, 薪酬较高, 每月工资5000元以上; 另一类是普通的服务性职业, 普通劳动力即可胜任, 每月薪酬在3000元以内。另外, 族裔经济促使其上游某些企业诞生, 这又进一步创造了新的就业岗位, 使本地社会受益良多。当然, 关于这方面的具体影响, 仍需后续的实证研究进一步深入。

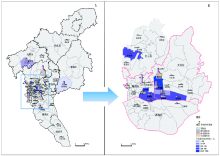

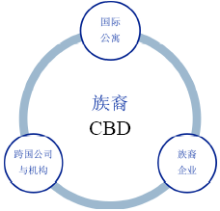

日本移民最为集聚的广州天河北区域, 目前也是广州的中心商务区所在。该区域大量外资企业集聚, 驻扎了全球30%的五百强企业。如中信广场进驻的282家单位中, 有145家外资企业, 代表性企业包括微软华南总部、IBM华南总部、日立华南总部及信诚保险等。而粤海天河城也进驻了德国、荷兰总领事馆、意大利商会与大韩贸易振兴公社等。另外, 大量跨国机构也分布于这一区域; 大量高端移民选择居住于中信广场国际公寓、希尔顿阳光、中怡城市花园等高级公寓。

大量外企、高端移民的到来推动了族裔经济的发展, 在天河北不到4 km2的区域内, 汇集了百余家为这些高端移民服务的企业和机构, 包括外资银行、旅行社、医疗机构、保险公司、料理店等 (图8)。其中日本移民族裔设施占半数以上:数量最多的是日本料理店, 约有30余家; 酒吧约有23家; 日式大型购物中心若干; 语言、私塾、高尔夫等培训中心类设施12家; 国际医疗机构约有9家; 另外, 还有住友等外资银行进驻。这些高端移民的族裔经济设施使天河北区域日渐成为高端移民集聚消费的场所, 并与本地经济和生活空间相混合, 成为广州城市空间生产的一种新形式。

| 图8 天河北族裔中心区高端移民的主要族裔经济设施分布图Fig. 8 Distribution of ethnic enterprises for high-skilled expatriates in Tianhe Ethnic Central Area |

Cohen于1977年指出, 新加坡、东京等地都存在“ 族裔CBD” , 这个CBD常位于城市中心地段, 与族裔聚居组团的分布密切相关, 以大量为高端移民服务的族裔企业的集聚为特色。他认为发展中国家的城市中应该存在3种CBD, 一是旧CBD, 二是新CBD, 三是专为外籍人士及西化的本土精英服务的族裔CBD[30]。与之对照, 广州并不存在独立的族裔CBD, 但日本移民族裔经济集聚的天河北地区同样具有族裔CBD的若干特征, 在空间上相较CBD范围而言更为广阔分散, 是广州高端移民居住、工作、生活及认知的主要区域, 可视为广州族裔CBD的潜在区域 (图9)。

广州天河北最初是因为大量涉外宾馆、国际公寓及写字楼的建设而兴起, 例如20世纪90年代初建立起来的中信广场, 兼具办公与居住功能, 就吸引了大量外资企业及高端移民进驻。大量外企与移民的聚集引发了族裔经济设施的集聚和更多移民与外企进驻, 这三者的相互作用催生了现在的天河北族裔特色的形成。

本文考察得知, 广州日本移民族裔经济包括生产、流通、消费环节的诸多日本族裔企业或机构, 其中与日本移民直接相关的消费环节则由零售、娱乐服务、商业服务、社会服务4大行业构成。族裔经济内部形成复杂的产业链条, 并将本地的生产网络与日本的生产网络紧密联系起来。作为消费者的广州日本移民, 他们对族裔经济依赖性强, 消费选择具封闭性。由于日本移民特殊的族裔需求, 催生了以高端、覆盖面广、自我服务、本地植根为特征的族裔经济, 而这种族裔经济在某种程度上增强了日本移民的依赖性与封闭性, 不利于移民的社会融入。

此外, 族裔经济拥有经济、文化等功能, 对日本移民及本地社会有深刻的影响。对日本移民而言, 它具有保持民族身份认同感的文化作用; 对本地社会而言, 它促进族裔经济上下游企业的诞生, 同时也催生了族裔空间的出现, 成为空间生产的新形式。

正如前文所提到的, 传统的族裔经济是通过拥有自己的企业以打入主流社会的移民经济, 其目的在于在生活上融入社会、在地位上向上流动, 大部分雇佣本族裔人员且仅局限于某些行业, 与主流社会联系不强; 而本文研究的日本移民族裔经济是通过丰富多样的企业以保持自己的民族身份, 其目的在于自我服务, 所覆盖行业广泛并大量雇佣本地劳动力, 成为本地社会高端消费的代表, 与传统的族裔经济有很大不同。

目前, 中国城市的国际化程度不高, 尚无能力提供移民所需的特定服务。而本文所研究的族裔经济, 正是高端移民为应对在华生活的不便而发展的自我服务体系。族裔经济的完整性、多元化、覆盖广泛表征着中国相关服务体系的缺失, 但另一方面, 也可以看到日本移民族裔经济的地方根植性在逐渐增强, 其对本地社会的影响也日益明显。由于日本和韩国老龄少子化和经济衰退现象出现, 年轻人求职越来越难, 而中国经济高速发展、地域广阔、就业机会多、发展变化快, 对日韩的年轻人很有吸引力。许多日韩年轻人现在正学习中文, 怀抱梦想希望在中国大展宏图。相比欧美及非洲来的外国人, 日韩和中国文化、饮食习惯相近, 移民对中国的适应性更强, 更具有长期居留的倾向。在此背景下, 亟需重视其族裔经济及其空间生产的动态, 在外国人管理政策和城市管理政策上予以对应。

一方面, 政府应出台相关法规, 加强对跨国移民的医保、教育等基本权利的重视; 另一方面, 着眼于现有的族裔经济, 引导本地经济加入为跨国移民服务的专业市场, 为他们提供生活服务。城市的国际化水平及提供服务的能力不仅体现在跨国企业的增多, 也体现在移民的增加及其社会吸纳能力的增强, 真正的国际化需要与时俱进的移民政策。

本文主要整理了广州日本移民族裔经济的发育特征、形成过程及其社会、空间影响。在实地考察与写作中, 还有以下几点需要继续深入探讨:

(1) 族裔经济中涉及诸多外资服务业, 按照国际的通行理解, 服务业应该比制造业更难进入他国。那么广州日本移民族裔经济中涉及的银行、学校、律师事务所、房地产公司等机构是如何进入并扎根中国, 这会对本地经济和城市发展带来何种影响?在这方面本文的研究尚不深入, 有待后续跟踪探讨。

(2) 按照FDI型城市化理论, 跨国企业的投资以及伴随的族裔经济的展开, 会带动发展中国家的城市中“ 国际化空间” 的形成。本文实地考察亦发现了隐约“ 族裔CBD” 的雏形。那么, 假以时日这些地区是否会形成类似其他发展中国家的“ 新国际化空间” 或“ 新租界” 景观?

(3) 调查发现, 一些中国本土企业已开始向日本移民提供医疗咨询、通信等方面的服务, 如中国人寿保险公司等。这使族裔经济和本土经济的界限开始趋于模糊, 族裔经济的意义亦需重新界定。当下需要确认的是, 使用本土服务与设施的日本移民是否在增长?参与族裔经济的本土企业是否在增多?这会对现有的族裔和本土经济产生何种影响?这些都是尚需进一步探讨的课题。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|