作者简介:周尚意 (1960-), 女, 广西人, 教授, 博士生导师, 中国地理学会常务理事 (S110001105M)。研究方向为文化地理学。E-mail: twizsy@163.com

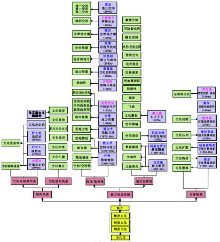

梳理近年中国大陆文化地理学进展,需要说明近年代表性的研究课题或著述与文化地理学学科体系之间的关系。1990-2005年中国大陆文化地理学主要从五个文化地理学主题开展研究。然而这五个主题之间的逻辑关系不十分清晰,也没有说清主要概念和理论之间的关系。因此本文首先搭建文化地理学的“学科树”。地理学的主要研究对象是“地方和区域”,文化地理学的目标是从文化的角度分析“地方”的形成机制。本文将这个研究目标作为文化地理学“学科树”的主干,此外建立了“层间关系”和“尺度转换”两个分支,它们是探究地方性的两类方法。本文其次将文化地理学涉及的主要概念和理论分别挂在主干和两个分支上,并努力呈现出主要概念和理论出现的先后顺序,揭示文化地理学的发展进程。本文最后用“学科树”,分析了中国大陆主要文化地理学研究者自己提出的代表性著述。分析的结果是:第一,关于地方形成机制的案例类型多样,多是基于结构主义认识论的分析。第二,关于层间关系的研究已经突破了自然与文化两层关系的分析,延展到文化各层之间的关系。第三,在不同尺度文化区转换的领域研究较薄弱。

A review of progress in cultural geography in mainland of China during the past ten years needs to be discussed. This paper constructs an analysis system which recent research projects and publications relate to. Some articles reviewed the research of cultural geography by Chinese scholars based on the view angle of five themes in traditional cultural geography. However, they did not tell the logical relation between key concepts and theories. The method of this paper is constructivism. It takes references to build up a "genealogy tree" of cultural geography. The main object in geography is "place and region". Cultural geography seeks to analyze the mechanism of place from the perspective of culture. This is the trunk of the "genealogy tree". "Relationships between layers" and "scaling of place" are two branches of this tree. They are two methods to explore place. This paper also puts main concepts and theories to the "tree". The three conclusions are as follows. The first is that many case studies done by Chinese cultural geographers are on mechanism of place making. Most are based on the methodology of structuralism. The second is that the major development by Chinese cultural geographers is increasing the volume of case studies which refer to interaction between different layers of cultural system, which do not only refer to nature-society nexus. The third is about scale conversion issues of cultural areas. Chinese cultural geographers have started to pay attention to this poorly developed theme.

2007年我们参与了科技部“ 地理学研究方法” 课题, 负责其中文化地理学部分。虽然该课题于2010年结题, 但是没有停止后续的思考。课题得出的结论之一是:文化地理学的研究方法不同于地图学、地理信息系统和遥感科学中的技术方法, 其研究方法更为侧重这个领域学者开展研究时使用的认识论, 我们也可以将之作为这个学科领域的方法论。有些权威著作和教科书中将经验主义、实证主义作为人文地理学的认识论[1, 2]。这些书将结构主义、人文主义与经验主义、实证主义并列, 其实前两者与后两者位于不同的认识论层次。因为人们可以用经验主义或者是实证主义的方法分析现实世界中的“ 结构” , 或者人文主义强调的“ 现象” ①[4]。对于文化地理学而言, 不但需要梳理各种哲学认识论在文化地理学中的体现, 例如结构主义地理学方法和人文主义地理学方法, 还要梳理由这些方法发掘出来的文化地理学理论。本文的主要目的便是回答文化地理学中的概念和理论, 以及两者之间的关系。

要厘清文化地理学的概念和理论之间的关系, 首先需要回答此学科分支探索的目标与地理学探索目标的关系; 第二个需要回答的是文化地理学基本问题; 第三个需要回答的解决这些基本问题的概念和理论是什么。

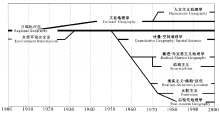

地球表面是由非均质的地理单元组成的, 每个单元可以称为“ 地方” (place), 也可以称为“ 区域” 。地方或区域就是地理学的研究对象。近代地理学就是从区域肇兴的, 无论是洪堡 (A von Humboldt), 还是李特尔 (C.Ritter) 都是研究区域起家。在他们之后的赫特纳 (A. Hettner) 被认为是区域地理学的鼻祖, 其后继者是美国地理学家哈特向 (R. Hartshorne), 他解释了赫特纳的地理学定义:地理学是一门“ 根据差异和空间关系划分的地球各区域与各地方……的生物地理分布的 (chorological) 科学” , 地理学的目的是“ 通过理解现实中不同区域间的共存事物及其相互关系, 认识各区域与地方的特性” [5, 6]。因此在20世纪中, 区域学派始终被认为是地理学认识世界的主要方法 (图1)。

| 图1 20世纪地理学的流派[8]Fig. 1 Geography schools in the 20th century |

在20世纪中, 地理学在解释区域的形成机制时, 从观察工具, 到分析视角上都在发展。哈维 (D. Harvey) 在《地理学中的解释》一书的结论部分指出, 如果只是选择一些逻辑一致的方法论, 那么无法解决地理学的问题。我们还需要其它一些东西, 即各种恰当的地理哲学[7]。图1展示了20世纪地理学流派和思潮。这些分支便是在不同地理哲学指引下产生出来的。这些“ 分支” 不是按照系统地理学的分类方法, 将地理学分为自然地理学、人文地理学、地理技术等, 而是按照解释地方或区域独特性的方法论来划分的。该图引自皮特 (R. Peet) 著作[8], 他有意识地将不同流派分为两组, 一组是位于区域地理主轴线上方的“ 文化地理学” 和“ 人文主义地理学” , 另一组是位于主轴线下方的结构主义地理学、后结构主义地理学 (后现代主义)、计量地理学等。前一组从人的心智感知、情感道德的文化角度研究地方, 代表人物是人文主义地理学的若干领军人物; 后一组偏向研究物质空间, 代表人物有齐普夫 (G. Zipf) 和乌尔曼 (E. Ullman) 等。他们更为强调物质空间的联系。乌尔曼认为, “ 空间互动……意味着地表各区域之间的真实而有意义的人类关系, 比如工业、原材料、市场、文化和交通之间的各种相互关系和流动。” [9]地理学更需要关注“ 流” (flow), 而非区域[10]。本文更多从第一组的角度分析地方或区域。许多人文主义地理学的学者也多被认为是文化地理学领域的领军人物。

以往一些文化地理学的定义将文化地理学的研究内容与经济地理学、政治地理学分割开来, 认为文化地理学只研究非物质的精神文化, 如宗教、艺术等。本文认为“ 区域” 是经济、社会、意识形态、艺术等的有机整体, “ 地方” 是某个文化对这个有机整体的解释, 文化地理学的基本问题就是从文化的角度分析各个地方或区域。中国文化地理学界已经意识到20世纪20年代由索尔 (C. O. Sauer) 创立的文化地理学虽然以文化景观为核心, 但是最终目的还是回归区域[11]。索尔研究的文化景观也不局限在精神文化上, 他从人类学的区域文化史获得灵感, 分析景观体现出来的区域特性。伯克利学派的文化地理学与法国的人文地理学传统有许多相似性[8]。人文主义地理学代表人物布蒂默 (A. Buttimer) 指出法国维达尔学派十分重视研究区域, 他们“ 有机地整合了人类地球生活的自然与生物的基础结构” [12]。法国地理学家对区域研究的偏爱并非新创, 而是来自李特尔。李特尔在《地学》中指出:“ 如果要想避免一般化的危险, 人们必须有补救方法。我能提出的最好忠告是, 在一个仔细挑选的小区域内, 近距离地观察地理条件和社会事实之间的关系, 然后再对它们进行分析” [13]。

20世纪80年代国际地理学界出现了新文化地理学[14], 标志性事件是科斯格罗夫 (D. Cosgrove) 和杰克逊 (P. Jackson) 于1987年, 在伦敦大学的社会地理研究社群会议中发表了《文化地理的新方向》一文[15]。1989年, 杰克逊出版了《意义的地图》(Maps of Meaning), 这被看作新文化地理学代表著作[16]。新文化地理学在研究方法和理论上有了改进。文化地理学的主要任务之一就是挖掘地方文化的独特性[17], 新文化地理学指出不同主体对地方意义的理解就产生了独特性。

中国从20世纪80年代开始引入国外文化地理学理论, 至今大都集中在传统文化地理学研究的五大主题上[11, 18]。有学者认为, 这些研究主要将文化看作“ 事物” 的观点为主, 研究生计、制度和精神文化空间分布及演化过程, 然而, 此种研究话题较为狭窄, 容易促生重复性的例证[19]。随着学科的发展, 以及受国外新文化地理学的影响, 中国文化地理学界也出现了新的研究趋向。一些学者将欧美新文化地理学研究动向引入国内[20, 21, 22, 23, 24], 并对欧美新文化地理学的成果进行了翻译[25, 26]。还有中国地理学者统计了国外地理学刊物中关于文化地理学关键词的出现频次[23, 27]。

在介绍新的学科概念和研究主题时, 很少有人将主要概念、主题和理论之间的逻辑联系说清楚。因此许多研究没有说出对文化地理学, 乃至对地理学的学术推进意义。翻阅国外文化地理学的主要学术刊物, 会发现研究方法和表述形式是多元的。这些看上去并无章法, 但当我们掀开学术文章各种陈述形式的面纱, 拆破这些学术研究分析的各种招数之后, 就会发现它们研究的问题均镶嵌在文化地理学的框架内。本文力图建立文化地理学的主要概念和理论框架。我们将之称为文化地理学的“ 学科树” , 这是以往中外各个文化地理学著作和教科书中没有出现的[28, 29, 30, 31, 32]。其目的是为未来文化地理学的研究提供一些探索的方向, 并使得地理学其他分支的学者看到文化地理学可提供哪些分析地方或区域的视角。

本文以“ 地方” 为出发点建立学科树 (图2), 因为“ 地方” 是文化地理学嫁接在地理学主干上的接点。如上所述, 文化地理学是一套认识“ 地方” 的方法。我们将认识“ 地方” 的方法分解为“ 地方的形成机制、地方各层间之间的关系、不同尺度地方的转换” 三大研究枝干 (图中红色块)。这三个枝干中, 地方性形成机制是中心, 层间关系和尺度转换都是为说明形成机制而服务的。在每个枝干上都有基本概念 (绿色块) 和经典理论 (紫色块)。图中的箭头表示一些概念来自理论, 一些概念是对理论的支撑。由于篇幅有限, 我们在这里省略了各个理论和概念产生出来的哲学方法论, 完整的文化地理学学科体系是哲学认识论、理论和概念的有机统一。蓝色人名为地理学家, 暗红色人名为其他学科学者。

地方是主要是由两种机制形成的, 一种是人文主义的, 一种是结构主义的。这里从“ 地方/地方性” 和“ 地方主体性” 两方面阐述。

地方的概念最早是1947年由怀特 (J. Wright) 在“ 未知的土地:地理学中想象的地方” 一文中提出的:地方是承载主观性的区域[33]。在20世纪70年代以前, 地理学受实证主义的影响, 地方以及相关概念都被视为某种空间的表现形式, 其机理是一种规律性和均质性的表现, 并由此构成在空间性 (spatiality)[34]。

人文主义的地方形成机制强调人与某个空间之间的情感道德联系, 以及突破原有结构约束, 向往新结构的人性动力。20世纪70年代, 一批人文主义地理学者将“ 地方” 重新引入到人文地理学中。段义孚在《空间与地方》一书中专门介绍了空间如何成为地方。空间被赋予文化意义的过程就是空间变为地方的过程[4]。而这个过程也可以说是“ 人化” 的过程。人与某个空间建立起来的联系使得人建立起“ 地方感” (sense of place)。人文主义地理学将地方视为一种主观感觉和经验现象, 源于现象学的观点。地方不仅仅被视为是地理现象发生的背景和基础, 更被视为是一种不可削减的人类经验组成部分, 这些经验实际上包含了一系列地方概念。如怀特基于对人地关系的认识, 提出人类对自然怀揣信仰敬畏的敬地情结 (geopiety)[35]。段义孚认为地方是由文化长期作用于自然地理空间而来的, 而某个地方需要主体用体验到的情感和情绪去感知, 进而构成特定的“ 恋地情结” (topophilia)[36]。雷尔夫强调地方是人的现实经历构成的生活世界, 地方因为原真性的流逝而成为“ 无地方性” (placenessless)[37]。西蒙 (D. Seamon) 跳出用景观刻画地方的方法, 用“ 地方芭蕾” (place ballets) 描述地方。他认为人们完成日常生活任务的行为具有时空顺序, 该顺序具有长期的内在延续性, 这便是“ 时空惯例” (time-space routine)[38], 这就是地方文化。人们每日沿着例行路径度过, 如同舞者重复表演着芭蕾动作。同演一出戏的人们制造出了地方感。地方依恋 (place attachment)、地方依附 (place dependence)、地方认同 (place identity) 等一系列概念也都是解释人与地方关系的[39]。基于人文主义地理学的思考, 地方不仅仅是人存在的地理空间, 而且具有意义和身份[40]。

结构主义的地方形成机制强调网络中的“ 流的空间” (space of flows)[41, 42]。网络中的每个节点具有自己的功能, 并成为一个地方。一些经济地理学家提出的概念和理论也是从文化整体性上解释地方的。例如普雷德 (A. Pred) 认为地方是在历史“ 层累 (layered)” 的过程形成的[43]。梅西 (D. Massey) 提出的“ 全球地方感” 是这个思路的延续[44]。列斐伏尔 (H. Lefebvre) 则将空间划分成为绝对空间 (absolute space) 和相对空间 (relative space)[45]。他的空间生产理论[45]包括空间的实践、空间的表征和表征的空间, 地方是这三者转换过程中某一时刻所形成的特殊空间, 具有可持续发展的动力[46]。

吉登斯 (A. Giddens) 的结构化理论也对认识地方产生了重要影响, 他指出社会能动性创新人类行为模式 (文化)[47]。该理论将地方视为从某种景观向另一种景观的转换状态。阿格纽应用该理论, 指出地方是“ 场所 (locale)、意义、区位” 三位一体的动态过程[48]。哈维讨论经济空间时, 将地方看成是由权力、制度和社会关系建构起来的[49]。随着技术的发展, 人们跨越同样距离所花时间急剧缩短, 空间收缩成了一个“ 地球村” , 这便是“ 时空压缩” 。这使人们在经济上和生态上更加相互依赖[50]。然而他没有提到相互依赖的加强是否会导致新文化的出现。在“ 时空压缩” 背景下, 地方则具有了全球地方感 (global sense of place)。索加 (E. Soja) 提出“ 第三空间” , 它延续了吉登斯的观点, 认为地方既不是以经验描述事物为特征的第一空间; 也不是用空间概念构想出来的第二空间。是真实与想象, 物质与精神, 具象与抽象, 过去与现在, 我者与他者, 宏观与微观的兼有第三空间[51]。经济地理学家也关注“ 地方” , 地方被他们视为某种经济过程根植在特定区位的必要性 (这或许只能用文化来解释), 以及在全球经济下那些先发制人的竞争者占据的优势区位[50]。尽管英美经济地理学家也使用“ 地方” 这个概念, 但是英美学术界基本上认同此概念为文化地理学的核心概念[52]。

文化地理学的研究更关注地方的主体性, 这是对空间科学中“ 客观知识” 的反动。结构主义的视角, 强调社会群体性建构出来的地方。人文主义地理学强调个人的主体能动性所建构出来的地方。由于人们的经历和目的不同, 解读出来的地方也不同[53]。它甚至突破了社会区域分析中的认识局限, 即一个阶层、一个民族内部的个体也不一定具有一样的地方感。飞地 (enclave)、隔陀 (ghetto)、酷儿空间 (queer space)、赛博空间 (cyberspace)、民族聚居区 (ethnic enclaves)、民族国家 (nation state)、管治空间 (governing space)、神圣空间 (sacred space) 与世俗空间 (profane space)、可防御空间 (defensible space) 等都是在社会结构中建构起来的地方。

想象地理学是赛义德 (E. Said) 在其著作《东方主义》中提出来的, 该概念旨在说明“ 我者” — — 西方学者) 对“ 他者” (东方人) 地方的描述是想象出来的其中包含“ 我者” 的渴望、恐惧, 是“ 我者” 与“ 他者” 之间的文化相互作用[54]。该书试图揭示地方认识过程中, 文化霸权 (cultural hegemony) 的影响。

景观是地方的外在表现。在人文地理学的“ 文化转向” 过程中, 新文化地理学试图从主体性上解释景观的意义, 从而区别于索尔学派。科斯格罗夫等认为“ 景观是一种文化图像, 是一种描绘、组织或者说明环境的图形表达方式[55]。不同的人们有不同的表达方式, 因此文化地理学家还将景观作为不同的人在物质空间中书写的“ 文本” 。地理学家理解的景观并非是客观的, 地理学家是作为读者或观众来理解景观的[56]。景观意义从“ 书写者” 到“ 阅读者” 需要借助符号。景观中充满着空间隐喻 (spatial metaphor)。隐喻具有主体性[57]。文化地理学者透过它探究地方的意义[58]

研究者将景观作为文本的产生、接受和解读语境, 利用“ 观看— 想象— 赋义” 这样一个循序渐进而又往而复始的“ 凝视” (gazing) 过程, 探究景观包含的内涵、意义和内在冲突[59]。与此并行的是分析常规“ 文本” (文学作品、电影、电视节目、广告等) 与地方的关系[60]。这种研究从20世纪60年代就已经开始[57], 并一直存在。为了深入解读文本, 出现了文本性 (textuality)、文本间性 (intertextuality)、表征 (representation)、非表征理论等。文化景观还被视为文化表征的一种外延形式。人们无法靠经验直接获得事物的本质, 而总是通过可以接触到的由不同社会创造出来的不同的象征物来获得事物的本质, 那些将人们内心真实表达出来的外在事物就是表征[61]。正如科斯科罗夫和杰克逊所云:“ 文化应该被理解成一种表征, 人们通过这种表征把物质世界的平凡现象转变成由这些现象赋予意义和价值的一些重要象征所组成的世界” [62]。对符号意义的研究不仅是功能上的, 地理学要更加关注背后的社会关系和权力变化[63]。

约翰斯顿 (R. J. Johnston) 将人文地理学的研究划分为“ 一横一纵” , 前者指对人文事物的空间分布的研究; 后者指对人文事物与自然环境之间的纵向关系[64]。本文引申后的“ 一纵” 既是文化与自然的关系, 也是不同文化层之间的关系。

哈特向提出“ 如果地理科学的特殊对象是世界的具体‘ 景观’ , 那么地理学就必须研究这些对象现今的形态和作用, 以及按其发生起源和演变来研究它们” [65]。因此文化地理学将“ 文化源地” 作为研究主题之一。文化源地既指某个人类文化系统产生时的核心区域, 也指某种文化现象产生之初的核心区域[66]。

文化生态学作为文化地理学传统研究主题之一, 重点研究文化与自然环境的关系。现有关于此部分的梳理比较较清晰。主要理论有环境决定论、或然论、适应论以及文化决定论等[2]。拉采尔 (F. Ratzel) 提出的地理环境决定论影响广泛, 人类学关于文化源地产生的许多学说都受其影响, 如绿洲说、丘陵两翼说、边缘说等[67]。或然论不再强调环境对人的决定性作用, 而是注重人对环境的适应与利用方面的选择能力。这种思想最早是由法国地理学家白兰士 (Pal Vidal de la Blache) 提出的。他的学生白吕纳 (J. Brunhes) 对这个理论进行了更深入研究。1937年白吕纳《人生地理学史》中译本问世, 中国地理学界逐渐接受了或然论[68]。罗士培 (P. M. Roxby) 的适应论强调区域内的人群能通过文化的发展适应自然环境的变化[67]。文化决定论则强调, 政治、经济、社会等会改变环境。但是地理学家尚没有代表人物和理论。人文主义地理学在讨论人地关系时提出“ 日常生活地理学” (geography of everyday life) 的研究途径, 即强调发掘不同地方人们的日常生活与自然环境的关系, 尤其那些未被提升为精英文化的社会基层文化与环境之间的关系[67]。

地方整体性还体现在生计、制度、意识形态三层之间的联系上。索尔将文化“ 视为占据某个地区的一个群体的习得性和传统的活动” [69] (p8); 斯宾塞 (H. Spencer) 等人将文化定义为人类习得行为和做事方式的总和。在这样的定义基础上, 文化地理学研究的是不同群体在地球上占据了不同的区域, 他们如何发育了他们独特的、与众不同的文化地域系 统[70] (p6)。在一个文化地域系统内, 各文化层次在功能上形成协调, 这就实现了该文化系统的文化整合[71]。这个过程也可称之为文化汇融, 不同形态的文化通过相互间接触、交流, 进而相互吸收、渗透, 从而融为一体的过程[72, 73]。以马克思政治经济学为基础的地理学分析, 主要是分析经济基础层与意识形态层之间的关系。例如哈维从资本主义制度看到了城市地租差异, 以及工人居住区的贫穷原因[74]。新文化地理学作为欧美多元文化主义的反映, 主张承认各种文化系统的差异性和平等性[66], 更注重分析文化景观所体现的不同群体间的政治斗争[75], 以及由此产生的权力空间不均衡[76]。

地方可大可小, 如国家、城市、社区都可以成为地方。小的地方的文化意义如何镶嵌在大的地方意义之中?在这就需要将不同尺度地方的文化意义进行尺度转换[77]。

20世纪20年代索尔依据景观形态来确定区域, 他指出地理学的研究内容为区域知识 (areal knowledge), 而区域知识等同于景观分布学 (morphology of landscape)[78]。某个文化区应共享单一的文化特征 (cultural trait)[79]。他采用“ 文化历史学” 的研究方法, 认为从一类景观在不同时期的分布变化上来看, 大的文化区是由小的文化区扩散而来的[79]。50年代, 哈格斯特朗(T. Hä gerstrand) 在索尔研究的基础上, 对文化扩散 (cultural diffusion) 做了深入的研究, 将文化区视为某种文化在时间扩散过程中的现实表现[80]。按照他们的观点推论, 彼此相连的具有相同文化特质的小区域就组成了大区域。

逮至20世纪70年代, 泽林斯基 (W. Zelinsky) 认为, 文化是“ 超越个体 (有机体) 之上的” [81] (p40)。他以美国为例, 指出美国文化是超有机体的, 它不同于美国内部每个小区的文化。超有机体理论的提出受到了许多批判与质疑, 其中邓肯 (J. Duncan) 的批判最具代表性, 他指出, 若将文化视为超有机体的, 那么就抹杀了人在社会中的能动性, 人们会被限制在某种既定的习惯中[82]。同期, 施坚雅 (G.Skinner) 以中国封建社会晚期的城市为研究对象, 借鉴“ 中心地理论” , 指出每个小区域在大区域中具有自己的角色及功能每个下一级集镇都由上一级市镇统治, 他将这种方法也称为“ 区域分析理论” (regional analysis)[83]。

20世纪80年代后, 后结构主义和后现代主义也影响到了文化地理学, 人在地方中的主体性和能动性得到强化。按照迪尔 (M. Dear) 等后现代主义地理学家的观点, 不存在宏大的文化区分析理论[84]。索加站在后现代主义的立场上, 以洛杉矶为例, 指出众多城市内部的“ 小文化区” 是介乎过去和现在的第三空间。它们不断突破原来城市空间结构赋予它们的地位或形象, 从而将整个城市不断变为一个新的城市[51]。罗伯逊 (R. Robertson) 提出了全球地方化 (Glocalization) 的概念[85], 他认为全球与地方这两个尺度的文化是相互渗透的, 它们在互动中形成了差异化的地方。

本领域的案例类型多样, 多是基于结构主义认识论的分析。朱竑与钱俊希从社会建构与后结构主义的视角探讨了地方性与地方感生产的过程。主要结论是不同群体对于地方的理解是置身于一整套表征、话语与意义之中的。学术突破在于揭示了地方性在建构社会关系与文化意义中的作用[86]。刘沛林等探讨了中国传统聚落景观基因及其图谱构建的理论和方法, 其结论是中国传统聚落景观有着独特的基因特点、基因区系与基因图谱。学术突破是借鉴基因的概念挖掘和解析了传统聚落景观的内在特质与文化基因[87]。林拓等剖析上海世博国外馆精妙创意所构建的国家形象, 发现其背后民族性与现代性的空间隐秘关系, 不同国家展馆展示的形象显示出世界文明圈正悄然重组。他指出文化断裂线等理论需要重新检视[88]。李凡等从佛山祠堂文化景观变化分析地方认同的建构机制, 其结论是地方认同受到外生、内生文化的双重影响。学术突破是将人文主义和结构主义分别作为内生和外生的地方认同动力[89]。陈亚颦等探讨了西双版纳地区民族地方认同, 其结论是地方是文化群体带着情感书写出来的空间价值与意义。其学术贡献是指出, 在列斐伏尔的三元空间中加入了人类复杂的情感因素[90]。孔翔等在上海田子坊的研究发现, 当地最近一次产业结构变化重塑了社会关系, 资本拥有者在地方发展中的话语权较产业升级前更大, 弱势群体的利益则被忽视。学术突破是用结构主义方法剖析了中国当下城市空间再生产过程[91]。张敏等以南京洋快餐店等消费空间为切入点, 分析城市消费文化空间形成的两种机制:一为日常中的惯习和规训, 二为对前者的抵抗。社会结构、政治经济、生活样式在日常中纽结为消费空间生产的动力源[92]。

在此领域的研究已经突破了自然与文化两层关系的分析, 延展到文化各层之间的关系。周尚意等探讨了北京城市实体空间与社会文化空间的关系, 其结论是两者间既存在结构主义的决定关系, 也存在结构化的非决定关系。学术突破是指出, 人文主义可解释空间结构化的道德动力, 结构主义可解释空间道德的实践[93]。袁振杰等探讨了贵州威宁石门坎神圣与世俗空间的冲突与协商问题, 发现宗教空间靠承担社区世俗功能实现自我赋权, 从而体现宗教空间具有参与地方政治的能力, 研究打破了神圣与世俗的僵化边界[94]。詹嘉从物质能量转换入手, 分析了景德镇工匠如何巧用采光、通风、温度、湿度, 创造出精美的陶瓷。学术贡献是, 以一个具有中国特色的案例区, 说明当地的文化生态。他指出陶瓷技艺是理解景德镇地方性的核心[95]。曹诗图探讨了文化与地理环境的关系, 结论是二者为“ 双向同构” 辩证关系。地理环境深刻影响民族传统文化风貌、文化地域特征和文化产品特色等。学术创新是从文化本质 (自然人化)特征剖析自然对文化的深刻影响[96]。汤茂林在索尔文化景观概念基础上, 发展了文化景观研究的主题框架, 该框架涉及的研究对象比较抽象和概括, 可以涵盖自然和文化统一的景观。作者强调对景观的感知和解释、景观生态、景观保护与规划[97]。

关于文化区尺度转换的研究相对薄弱。李蕾蕾将粤港澳地区作为媒体敏感地区, 分析媒体对地缘政治的影响。研究涉及到媒介治理、媒体产业发展, 地域认同的临近性、边缘和第三空间、尺度跳跃和媒体空间动员。主要贡献是从文化地理学角度, 分析地缘政治地区的媒体生态[98]。张捷等研究了中国大陆、香港、日本一些城镇街区书法景观的空间分布特征, 设计了简易书法景观指数, 以之揭示全球化背景下书法景观多层次空间分异和变迁, 即全球化对传统文化景观的影响, 在宏观上是全面的、局部尺度是有针对性的[99]。王彬等采用索尔的文化景观分析方法, 分析了闽台地区石器时代的文化景观, 揭示出闽台区域早期人类活动具有共同文化渊源[100]。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|

| [99] |

|

| [100] |

|