作者简介:刘志高 (1974-), 男, 博士, 湖北省江陵县人, 中国地理学会会员 (S110008392M), 主要从事经济地理与区域发展。E-mail: liuzhigao@igsnrr.ac.cn

进入21世纪以来,各国经济地理学家纷纷开始回顾本国经济地理学的发展历程,并对未来研究进行了展望。中国经济地理学在实践中形成了具有中国特色的“实践派”,并开始国际化。科学认识和总结中国经济地理学取得成就、发展过程和特点是推进学科发展的前提。为此,在阐释经济地理学的社会功能和社会功能基础上,以中文核心期刊和SSCI数据有关中国经济地理研究论文为依据,借助于科学知识图谱方法和工具,刻画了1994年以来中国经济地理学发展总体情况、研究团队发展情况、研究热点及主要研究方向进展,揭示了中国经济地理学演进的基本规律性。论文关键词共现分析表明:中国经济地理学研究具有很强的问题导向性,很好地引领和回应了中国区域发展的需要。高产作者合作网络表明:经济地理学与城市地理学研究相互影响,密不可分;同时,中国经济地理学界已形成了具有明确研究传统的研究团队。海外学者和中国学者有关中国发表的SSCI高被引论文引文图谱分析表明:尽管国际上有关中国经济地理学的研究主要由海外华人学者主导,但中国本土学者在重要理论范式构建也做出了重要贡献。在上述科学计量分析基础上,并结合专家咨询意见,总结了区域差异、产业聚集、空间联系研究、区位论与产业布局研究、交通地理、生产者服务业、功能区划与典型地区规划、能源与碳排放、贸易与投资、信息技术与互联网等经济地理学分支研究领域进展和发展趋势。最后提出,在未来的研究中需要妥善处理好继承优良传统与锐利进取自由探索、具体研究方向与学科发展、处理好区域性研究与理论深化、人文与经济等关系。

Economic geography, as one of the most important branches of human geography, is a discipline of studying the space of economic activities. Entering the 21st century, economic geographers in various countries reviewed the developments of domestic economic geography, and forecasted the future research. China's economic geography has been driven by real-world questions, and practice-oriented studies, and is becoming internationalized. It is timely to reflect on achievements, the development processes and characteristics of China's economic geography, which is a precondition to further promote its development. After discussing academic function and social function of economic geography research, this article depicted the developments of economic geography research in China since 1994 from the terms of research teams, research focus and research directions, and revealed the basic drivers of the evolution of China's economic geography. The keywords co-occurrence analysis showed that China's economic geography research was problem-solving oriented, and promptly responded to the policy needs of the development of Chinese regions. The collaboration network of the most productive authors indicated that economic geography research and urban geography research have influenced and learned from each other, and several loosely linked research teams emerged. The analysis on the SSCI-listed economic geography articles written by overseas and indigenous scholars revealed that although the highly cited papers were dominated by overseas Chinese, indigenous scholars also made important contributions to theoretical development of this research field. Based on the quantitative analysis and expert consultation, the article summarized the development trends of the branches of China's economic geography research, including regional differences, industrial agglomeration, spatial link, location theory and industrial layout, transportation geography, producer services, functional zoning, typical area planning, energy and carbon emissions, international trade and FDI, information technology and the Internet. Finally, this paper strongly argued that four relations need to be properly handled in the future for the promotion of economic geography in China.

进入21世纪以来, 西方经济地理学家开始纷纷反思经济地理学的发展历程, 展望未来方向。毫无疑问, 即使在学术全球化的时代, 由于社会经济发展阶段的不同和研究传统的差异, 各国经济地理学发展都有着各自的特色。Barnes[1]和Scott[2]总结20世纪50年代以来英语国家经济地理学发展, 认为二战以来经济地理学发展很大程度上归功于不断地从相关科学中吸取科学知识, 80年代以来经济学和社会学多样化推动了经济地理学的文化转向。Benko和Desbiens[3]回顾了整个20世纪法语经济地理学的进展, 认为法国社会科学的发展, 尤其是法国年鉴学派对二战后的法国经济地理学影响非常深远[3]。Schamp[4]在回顾70年代后的德国经济地理学发展基础上, 指出近40年来德国经济地理学具有三大特点。① 德国经济地理学越来越国际化, 70年代出生的德国经济地理学家更愿意将研究成果发表到国际英语期刊; ② 与英美学者更偏向于创造新的理论范式不同的是, 德国经济地理学家研究多以重大社会经济问题为导向, 如德国鲁尔区等老工业区的衰落和振兴就是德国经济地理学80年代以来长期讨论的重大问题。③ 尽管来自英语世界新的理论和新的方法纷纷被德国经济地理学所接受, 但德国经济地理学家更愿意与法国、荷兰等周边国家的学者对话。

中华人民共和国成立以来, 中国经济地理学走过了一条与欧美经济地理学不同的发道路。中国经济地理学面向经济建设主战场, 在“ 以任务带动学科” 指导下, 在很多领域都取得了可喜的成绩[5]。但事实上, 各国经济地理学发挥着社会功能和学术功能。社会功能指以各种形式为国家和地方发展提供智力支持, 同时, 培养学生, 保证学术研究和实践工作事业“ 薪火相传” 。学术功能是指经济地理学家必须创造新的科学知识。但两项工作的比重在不同的国家、不同的机构、不同的学者身上有所不同。总体而言, 与西方学者走“ 学院派” 路线不同的是, 中国学者更偏向“ 实战” 。这一特色在中国科学院系统更为明显。但从国内外发展趋势看, 这两项工作在不断地靠拢。即使崇尚自由研究的欧美经济地理学家面临的社会压力不得不考虑研究的社会价值。在学术竞争日益竞争的今天, 中国经济地理学也更加注重理论创新和融入全球经济地理学。因此, 本文在整体把握中国经济地理学发展基本情况的基础上, 认识中国经济地理学发展过程中学术研究与社会影响力、融入国际学术研究与坚持中国特色研究等关系, 揭示了中国经济地理学演进的基本逻辑。

近年来, 中国的经济地理学家积极参与并组织国家和各省主体功能区划, 东北、西部、中部、资源城市、长三角、京津冀、成渝地区、天山北坡等重大国家空间规划和地方规划。这些工作凸显了经济地理学研究的社会价值, 是中国经济地理学家参与国家和地方经济发展的主要途径, 是中国经济地理学的生存之本, 发展之源, 其意义远远超过几篇SCI。同时, 大量的研究成果以专著等形式发表。但全面地收集规划成果和专著, 比较困难。因此, 本文以科技论文为主要依据, 并结合重大规划和专著成果, 剖析中国经济地理学发展动向及其变化后面的基本逻辑。文献计量法是一种基于数学和统计学的定量分析方法, 它以各种科学文献的外部特征为研究对象, 以输出量化的信息内容为主要特点。本文所说的经济地理研究主要包括工业地理、交通地理、企业地理、区域发展、人地系统、海洋经济地理等研究领域, 但同时也包括功能区划分、产业转型与碳排放研究、老工业基地与资源型城市研究和区域管制等以重大区域问题为指向的研究领域。

本文论文数据来源于中国知网核心期刊数据库和科学引文索引 (Web of Science) SSCI数据库, 并借助citespace和 histcite科学计量可视化软件进行分析。中国知网是世界上最大的连续动态更新的中国学术期刊全文数据库, 包括了经济地理类主要核心中文期刊。科学引文索引是美国科学情报研究所 (ISI) 的产品, 收录了73种人文地理学高影响力的SSCI学术期刊。Citespace是由美籍华裔学者陈超美博士开发 (免费下载地址http://www.progressingeography.com/richhtml/0375-5444/html_resources/cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/), 能够通过分析论文的关键词共现显示一个学科或知识域在一定时期发展的趋势与动向。histcite是一个引文图谱分析软件, 由科学引文索引创始人加菲尔德开发, 以图示的方式展示一个领域的发展历史。

通过“ 中图分类号” 加“ 限定来源期刊” 的办法, 收集经济地理学中文核心期刊论文。中图分类号是采用《中国图书馆分类法》对科技文献进行主题分析, 并依照文献内容的学科属性和特征, 分配分类代号。由于1994年以前中国知网核心期刊数据库论文没有中图分类号, 只收集1994-2013年的数据。数据时间为2013年12月24日。经济地理学主要关注经济活动的空间属性, 故选择了中图分类号中的“ F类经济类” 。但由于旅游 (F59)、农业 (F3) 和城市 (F29) 地理学独立成为学科, 因此予以排除。限定中图分类号后, 将来源期刊限定为“ 地理” , 共得到4211条文献。然后, 加上了地理K类里的经济地理学 (K902) 76条文献。排除了重复部分, 最后共收集到4276篇中文论文。英文论文数据来自Wos的SSCI数据库, 通过将“ Web of Science分类” 限定为“ geography” 和检索主题词限定为“ Chinese or China” , 从73种人文地理学期刊中收集到1996-2013年有关中国人文— 经济地理研究的论文1187 篇。Wos英文论文提供了包括引文和被引文献在内的信息, 但知网期刊库没有引文信息, 只有引文次数。由于科学计量学一定程度是“ 数字的游戏” , 加上数据的不全面性, 因此, 这里我们只反映中国经济地理学的总体情况、研究进展和交流合作网络, 而不是精确评价每个学者和单位的成果。

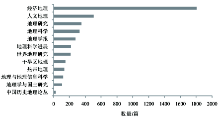

总体上, 经济地理学中文期刊论文是在不断地增多。这说明经济地理学家开始更加关注科学知识生产, 但同时也反映了学术市场的竞争加剧, 因为每本期刊发表的论文数量总是有限的。由于文章被知网收录需要一段时间, 因此2013年的数据较低 (图1)。论文主要发表在《经济地理》、《人文地理》、《地理研究》、《地理科学》、《地理学报》和《地理科学进展》等期刊 (图2)。尽管研究经费出现出多元化, 但1616篇 (占中文期刊论文总数38.37%) 论文是国家自然科学基金委资助下的研究成果。

通过中文论文作者合作网络分析 (图3), 可以发现经济地理学研究呈现出两大特色。一是通过几十年的长期积累, 中国经济地理学形成了一些研究实力强大的团队。这种团队合作是建立在师缘和业缘基础上的。在北京有围绕陆先生为核心的大团队, 有北大、北师大产业集群和城市经济研究团队以及李国平、杨开忠领导的团队; 在河南有李小建、苗长虹为核心的农户、农村发展研究团队; 东北有丁四保、陈才、张平宇领导的团队; 南京、上海、新疆等地也形成了团队。二是经济地理与城市研究密不可分。老中青三代中著名的城市地理学家, 如周一星、毛汉英、顾朝林、闫小培、方创琳、柴彦威、甄峰等人都发表或合作发表过重要的经济地理学论文。同时, 根据我们的了解, 经济地理学家也参与了大量的城市地理学的研究和规划工作。这一研究说明需要打破狭隘的学科界限, 加强人文地理学内部学科对话。

通过论文的关键词共现分析, 可以发现:经济地理学传统的领域, 如经济增长、空间结构、区域差异、产业结构、区域发展等话题依然是研究的重要话题。图4中标有红色的关键词表示在一段时间内突然爆发点增长的关键词。从这些词出现的时间上看, 能够发现中国经济地理学的发展具有很强的政策研究导向性。如2000年中央提出西部大开发战略, 西部大开发的文章立即增加。这类研究还包括中部崛起、长三角研究、三峡库区研究和WTO研究。另外, 县域经济、生产性服务业、能源消费、碳排放, 演化、产业集群是热点话题。

地理研究论文使用相同的方法, 分析了SSCI地理类期刊中关于中国经济地理学的论文后 (图5), 发现, 研究多发表在欧亚地理经济 (Eurasian Geography and Economics)、环境与规划A (Environment and Planning A), 应用地理 (Applied Geography)、地理论坛 (Geoforum) 和区域研究 (Regional Studies)。除了中国外, 美国、英国、加拿大和德国是最大的贡献国, 这些国家也是与中国大陆经济地理学联系比较多的国家、海外华人和研究中国经济问题的外国学者比较集中的国家。从关键词共现看, 与中文核心期刊论文基本一致:全球化、经济增长、区域发展、区域差异与转型, 创新、贸易与投资、空间管制是重要的研究话题, 而珠三角、上海和城市区域是研究热点区域。从前60个高被引论文引文图谱分析表明:尽管国际上有关中国经济地理学的研究主要由海外华人学者主导, 但中国本土学者在重要理论范式构建上也做出重要贡献。其中刘卫东与贺灿飞的文章两篇论文也有较大影响。

根据2000年以来的每年发表论文的前20篇中文核心期刊高引用论文, 总结了中国经济地理学各研究方向研究趋势(表1)。论文数量是指各研究领域论文与2000年以来所有经济地理学核心期刊论文数百分比。结合中英文核心期刊论文研究发现, 区域发展与区域差异、产业集群与产业聚集、空间结构与空间联系、区位与产业布局和交通地理等传统研究方向依然是近年来中国经济地理学研究的重点。与此同时, 也出现了一些新的研究话题, 如功能区划与典型地区规划、生产者服务业、生态环境、能源与碳排放、全球化、贸易与投资和信息技术与互联网。

| 表1 中国经济地理学各研究领域研究趋势 Tab. 1 Research trends in China's economic geography |

区域发展与区域差异研究。除了继续探讨经济俱乐部收敛和省级或8大区区域差异[6]外, 研究还向县域经济程度尺度推进。如南京师范大学陆玉麒等人研究了长江三角洲经济发展差异[7], 刘慧讨论了区域差异测度方法体系[8]。

产业集群与产业聚集研究。向空间计量、演化机制发展, 并开始关注非制造业的空间集聚[9]。贺灿飞[10]团队很好地将王缉慈集群研究[11]推向空间计量, 最近几年开始关注聚集环境效益。刘卫东的“ 被动嵌入理论” 很好地解释了发展中国家跨国公司如何与本地制度环境[12]。李小建、苗长虹、李二玲等扎根农区做出了很多有特色的研究[13, 14]。李国平的高新技术研究[15], 曾刚与滕堂伟对科技园区与创新集群, 尤其是长三角的产业集群进行了深入的研究[17, 18]。另外, 浙江大学王琛的创新集群[19]在国内外有不错的产出。童昕关注集群的环境治理。刘志高[20]、李小建、苗长虹、符文颖讨论了集群与创新系统演化问题。杨振山的利用投入产出表研究空间聚集[21]是一大特色。

空间结构与空间联系研究出现三大研究动向。一是向模拟、可视化方向发展, 陆玉麒可达性和空间结构研究比较系统[22], 张莉[23]和靳诚[24]将其研究应用到公共服务品 (如医院)和旅游景区等领域; 二是结合区域一体化讨论空间结构组织, 陈雯等人研究了长三角一体化问题[6]。三是利用网络工具和投入产出表, 刻画区域间有形无形的 “ 流” 的联系。汪涛对中国生物技术知识网络进入了生动的刻画[25], 甄峰研究了互联网微博时代社会网络互动[26], 刘卫东等人利用投入产出表推动了区域经济联系, 引起了国内外较大反响[27]。

区位论与产业布局研究。开始微观和中观研究相结合。张文忠、柴彦威等人研究了居民消费区位偏好[28, 29], ; 魏也华、陈雯等人发表了苏州通讯新成立企业选址问题[30]; 朱华友与王缉慈结合国外案例研究了企业迁移与产业发展问题[31]。武前波, 宁越敏研究了中国制造业企业500强总部区位特征[32], 潘峰华研究了中国上市企业总部的区位分布[33]。

交通地理。除了传统的交通研究, 金凤君老师, 及学生王成金和王姣娥分别研究了物流网络、民航网络、高铁格局, 并模拟了这些新的交通方式对区域经济发展的影响[34, 35]。陆先生2010年的有关“ 中国交通建设过度超前“ 的咨询报告产生了深远影响。同时, 韩增林等也讨论了交通通道改善与区域发展问题[36]。

生产者服务业。申玉铭[37]等研究了广义的生产者服务业空间聚集, 李小建[38]、贺灿飞[39]和刘卫东等及其学生[40]都讨论了金融地理, 朱华晟等人研究了创意产业[41]。张景秋等研究了北京城市办公空间变化[42]。

功能区划与典型地区规划。众多经济地理学者以不同方式、不同程度上参与了这项工作, 由于工作的涉密性, 该研究方向的论文数量并不多。但国家和地方重大空间规划和灾害重建规划凸显了经济地理学的社会价值和学术价值。主要学术成果总结有:陆大道、樊杰与刘卫东[43]总结了中国主体功能区划[44]和新时期我国区域空间规划的科学基础、方法论基础[45]。问题区域, 如老工业基地[46, 47]、资源型城市转型[48]、城市老工业区[49]是近年来研究的热点。随着国家海洋战略的实施, 沿海地方的经济地理家探究了海洋经济差异、海岛开发保护、港城协调等问题[50, 51]。张小雷等研究了陆疆地区产业、城镇体系、资源环境保护等问题[52]。

能源与碳排放。气候变化是当今一个大话题, 能源与碳排放研究是我们参与全球环境变化研究的重要“ 抓手” 。石敏俊等人研究了中国各省区碳足迹与碳排放空间转移[53], 刘卫东带领的团队运用劳动地域分工和地区间相互作用思想, 编制的中国区域间投入产出表[54], 得到大家的公认, 并且研究成果在美国科学院院刊(PNAS)发表[55]。王铮主持 973项目“ 气候变化经济学的动力机制” 。

全球化、贸易与投资。贺灿飞等人研究了中国FDI区域、产业分布[56], 赵媛、郝丽莎等人研究了中国和世界石油资源和铁矿石等能矿贸易空间流动问题[57]。

信息技术与互联网。随着信息技术发展, 国内外不少学者开始关注信息经济地理学。如宋周莺和丁疆辉很好地发展了其老师刘卫东的“ 时间成本” 概念[58], 研究了信息技术对企业区位和产业布局的影响[59]; 甄峰等人研究了信息时代空间结构[60]、博时代社会网络、电子商务[61]; 汪明峰与宁越敏对信息网络对城市发展影响进行了深入研究[62]。

恢复建设世界经济地理。2012年中国科学院地理科学与资源研究所成立了世界地理与资源研究中心, 并开始了中非、中亚及周边国家相关研究, 与巴西等国家已举办两次新兴国家城市与区域研究会议, 并为国家建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路提供智力支持。华东师大的世界经济地理也开展得有声有色。

中国经济地理学近年来发现了一些新变化, 既推进深化了传统研究领域, 同时全球化、贸易投资、信息化、海洋、气候变化等领域发展迅速, 世界经济地理得到回复; 空间分析和可视化技术应用能力明显提高。国际化程度和国际影响力不断提高, 国内作者发表国际主流期刊明显增多, 也慢慢赢得了国外同行的尊敬得到关注。中国, 由国际经济地理学界的知识接受国慢慢转向知识生产国。但需要清晰地认识到, 还面临着很多挑战:如传统领域被相关学科蚕食; 毕业生就业压力增加; 生存压力和市场竞争加剧; 院系不断调整, 本科教育去地理化, 强化规划趋势明显; 相对一个庞大队伍而言, 理论原创成果还很少, 参与国际主流范式构建讨论有限。因此, 需要处理好几个关系。

(1) 处理好继承优良传统与锐利进取自由探索的关系。中国经济地理学家在中国社会占有让西方学者羡慕的地位。这很多程度得益于“ 以任务带学科” 的传统。积极服务国家和地方战略需要, 是中国经济地理学的特色, 也是中国经济地理学的生命线。但不将来自现实最前沿的问题提升到学科问题去思考, 学术就难以取得重大进展, 也难以为解决实际问题开出良方。事实上, 那些在国家和地方政府规划界有影响的学者, 对国家区域发展政策制定做出重要贡献的学者, 个个都是在理论上非常有建树的学者。同样, 青年学者要高度重视以不同形式加强与政府、企业对话, 应该直面国家社会经济发展的重大问题, 而不是去钻理论的牛角尖, 去“ 闭门造车” , 去唯SCI。

(2) 处理好研究方向与学科发展的关系。黄秉维曾指出, “ 没有部门地理学的发展, 地理学就是个空架子; 但分支学科发展得越快, 离心力就越大。” 近年来中国经济地理学很多分支领域研究非常深入, 但部分研究并不把自己的研究小领域放在经济地理与区域发展的大盘子里去思考, 越做也越偏离经济地理学的危险。另外, 需要加强交叉研究。从上面研究, 可以发现, 经济地理与城市地理有很多交叉领域, 相互影响。经济地理学不仅需要与人文地理学其他分支领域加强交流, 还应该与自然地理学和其他自然和社会科学交流。

(3) 处理好经济地理学里的人文与经济关系。国内外都存在两种经济地理学:经济学的经济地理学; 地理学的经济地理学。中国经济地理学发展应该坚持走地理学的经济地理学发展之路, 应该更加关注经济活动背后的人文互动关系。在加强经济地理学计量与模拟研究的同时, 更应加强经济空间规律的人文和制度研究。应该在理论研究和具体工作中, 从思维方法、工具表达和问题解决方案凸显地理学研究经济现象的优势。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|