作者简介:薛静静 (1986-), 女, 山东省聊城人, 博士, 讲师, 主要研究方向为资源经济与政策、资源生态利用。E-mail: xuejingjing22@163.com

本文对中国的能源输出大省和能源输入大省进行了界定,运用DEA方法测度了2000-2010年能源输出和输入大省的能源消费经济绩效、环境绩效及节能潜力,对能源输出和输入大省的能源消费经济绩效、环境绩效特征进行系统归纳和比较,分析能源消费绩效形成原因,并利用Malmquist生产率指数方法对2000-2010年能源输出和输入大省的能源消费经济绩效、环境绩效变化趋势进行了深入研究,探讨提高能源输出和输入大省能源消费绩效的对策措施。研究结果表明:① 能源输出大省的能源消费绩效未达最优主要受规模效率制约,规模效率和纯技术效率对能源输入大省能源消费绩效未达最优的共同制约比较明显;② 能源输出大省的整体能源消费经济绩效改善落后于能源输入大省,但在环境绩效改善方面能源输出大省整体上强于能源输入大省;③ 技术进步是决定能源输出和输入大省能源消费绩效变化趋势的关键;④ 半数能源输出大省和大部分能源输入大省存在投入冗余现象,基于环境产出投入冗余远高于基于经济产出投入冗余,尤其是能源输入大省。

This paper defines energy output and input provinces in China, and adopts DEA method to measure economic and environmental performance of energy consumption and energy saving potential for the energy output and input provinces from 2000 to 2010. The causes and characteristics of energy consumption performance are analyzed. The energy consumption performance of energy output provinces is compared with that of energy input provinces. Then, this paper uses the Malmquist index model to examine the changing trend of economic and environmental performance of energy consumption for the energy output and input provinces from 2000 to 2010. Finally, we discuss the strategies for promoting energy consumption performance of energy output and input provinces. The results show that, energy output provinces failing to reach optimal energy consumption performance are mainly restricted by scale efficiency, while energy input provinces are restricted by scale efficiency and pure technological efficiency. Energy consumption economic performance improvement of energy output provinces lags behind that of energy input provinces, but energy consumption environmental performance improvement of energy output provinces is better than that of energy input provinces. Technological progress is key to a changing trend of energy consumption performance. Half of the energy output provinces and most of the energy input provinces have input redundancy, and the input redundancy based on environmental output is much higher than that based on economic output, especially for the energy input provinces.

中国能源资源空间分布极不均衡, 能源分布与能源消费具有“ 错位” 的空间分异特征, 区域之间需要通过能源流动不断输出或输入能源产品, 能源输出和输入是满足各方能源消费需求的前提, 由此衍生出能源输出大省和能源输入大省两类重要的研究单元。能源输出大省是指能源资源储量丰富, 且能源生产量远远大于其能源消费量的省份。能源输入大省是指能源储量较少, 且能源消费量远远大于其能源生产量的省份。近年来, 中国各地区能源消费持续增长, 区域能源消费的经济环境效应一直是研究的热点问题。关于能源消费经济产出效率的研究成果比较丰富, 主要集中于针对不同区域层面 (国家之间[1]、三大经济区[2]、八大经济区[3, 4]、省份之间[5]、省份[6]、工业省份[7]、城市[8]等)、三次产业[9]、行业[10, 11, 12]等, 但在能源消费的环境产出效率方面基本未曾涉及。关于能源输出和输入大省, 仅有肖涛对两者的能源消耗与经济增长Granger因果关系进行了研究[13]。作为能源资源相对丰富和极为贫乏的两大类特殊单元, 它们的能源消费效率, 即能源消费经济绩效和环境绩效如何?能源输出大省是否因资源丰富而存在浪费和效率低下, 能源资源匮乏而需要大量输入能源的省份在能源消费方面是否高效, 不同省份之间又有何差异, 几乎还没有学者专门对此方面进行过研究。

数据包络分析法 (Data Envelopment Analysis, DEA) 是评价多部门之间及多种方案之间相对有效性的一种行之有效的方法。DEA方法并不直接对数据进行综合, 决策单元的最优效率指标与投入指标值及产出指标值的量纲选取无关, 因此, 无须对数据进行无量纲化处理[5]。无需建立指标间的函数关系, 避免了采用不恰当的函数形式而得出错误的结论, 排除了很多主观因素[14]。投入产出松弛可以反映节能或扩大产出的潜力[15]。Malmquist生产率指数方法将能源效率分解为纯技术效率指数、规模效率指数和技术进步指数, 可以从多角度分析能源消费效率的影响因素, 有利于深入分析各单元非有效的原因[16]。该方法已广泛应用于国民经济[17, 18]、不同行业[19, 20]、城市[21, 22]、企业[23, 24, 25]、资源[26, 27, 28]等效率评价和预警中。因此, 本研究试图采用DEA、Malmquist生产率指数方法对中国14个能源输出和输入大省的能源消费经济、环境绩效及其变化进行深入研究, 将其能源消费生产率变化指数分解为纯技术效率变化指数、规模效率变化指数和技术进步变化指数, 进行多角度探讨和分析, 并根据优化目标值, 分析能源消费节能潜力, 探讨提高能源输出、输入大省能源消费绩效的优化对策。

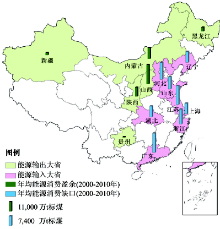

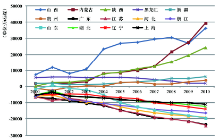

能源输出大省和能源输入大省为本文的研究对象, 以中国各省2000-2010年年均能源生产量与消费量之差为数据基础, 得出中国能源输出大省和能源输入大省, 根据数据结果我们得出, 山西、内蒙古、陕西、黑龙江、新疆和贵州6个省份为能源输出大省, 辽宁、上海、湖北、山东、浙江、河北、江苏和广东8个省份为能源输入大省 (图1)。总体来看, 2000-2010年, 能源输出大省和能源输入大省的能源消费盈余和缺口呈“ 喇叭型” 趋势, 随着能源勘探和生产技术不断进步, 能源输出大省的能源消费盈余即输出量不断增长, 能源输入大省的能源消费缺口即输入量也不断增长 (图2)。

'> | 图1 中国能源输出和输入大省年均能源消费盈余和缺口(2000-2010年)Fig. 1 An average annual surplus and gaps of energy consumption of China's major energy output and input provinces from 2000 to 2010 |

'> | 图2 中国能源输出和输入大省能源消费盈余、缺口的变化趋势 (2000-2010年)Fig. 2 The changing trends of energy consumption surplus and gaps of China's major energy output and input provinces from 2000 to 2010 |

本研究探讨能源输出大省和能源输入大省的能源消费经济绩效、环境绩效, 煤、石油、天然气和电力是主要的消费能源, 因此, 能源投入指标选取能源消费总量、煤炭、原油、天然气和电力消费量, 经济产出指标选取2000年基期区域不变价GDP, 环境产出指标选取工业废气排放总量 (燃料燃烧)、工业烟尘排放量、生活二氧化硫排放量、生活烟尘排放量。各省能源消费总量、煤炭、原油、天然气和电力消费数据来源于《中国能源统计年鉴》(2001-2011)。各省名义GDP、工业废气排放总量 (燃料燃烧)、工业烟尘排放量、生活二氧化硫排放量、生活烟尘排放量数据来源于《中国统计年鉴》 (2001-2011), 为使各省纵向GDP数据具有可比性, 基于2000年的不变价格计算得出各省的实际GDP。DEA模型从投入最小化或产出最大化角度对决策单元进行效率评价, 而环境安全追求环境有害物质排放的最小化, 因此对环境产出指标数据取倒数值作为DEAP2.1软件的基础输入数据。

1978年, 著名运筹学家A.Charnes、W.W.Cooper和E.Rhodes正式提出数据包络分析方法[29], 其模型简称CRS模型。随着对数据包络分析方法研究不断深入, 在CRS模型基础上又演化出规模报酬可变的VRS模型。假设有z个省份, 每个省份j (j = 1, 2, …, z) 均有m个投入变量和n个产出变量; xij > 0表示第j个省份的第i种类型输入的投入总量, i = 1, 2, ..., m; yrj > 0表示第j个省份的第r种类型输出的输出量, r = 1, 2, ..., n; θ 代表要素资源投入产出效率综合指数, 简称综合效率指数; ε 为非阿基米德无穷小量; λ j为权重变量, 用来判断省份的规模收益情况; S-为松弛变量, 表示省份达到DEA有效需要减少的投入量; S+为剩余变量, 表示省份达到DEA有效需增加的产出量。则效率测度的数据包络分析VRS模型为:

当存在最优解θ j = 1时, 表明第j个省份运行在最优生产前沿面上, 该省份的产出相对于投入而言达到了综合效率最优; 当θ j < 1时, 表明第j个省份效率无效, θ j的值越接近于1, 则表示第j个省份的综合效率越接近有效, 反之越低。综合效率可分解为纯技术效率与规模效率的乘积, 即θ j = θ m × θ n[30], EC = θ j为第j个省份的综合效率指数 (Technological Efficiency); PTEC = θ m为对应省份的纯技术效率指数 (Pure Technological Efficiency); SEC = θ n为对应省份的规模效率指数 (Scale Efficiency), 满足0 < θ j ≤ 1; 0 < θ m ≤ 1; 0 < θ n ≤ 1; θ m ≥ θ j; θ n ≥ θ j。同样θ m和θ n的值越接近于1, 省份的纯技术效率和规模效率就越高。当θ m = 1或θ n = 1时, 则该省份分别为纯技术效率最优或规模效率最优。规模效率表示规模集聚水平, 反映规模收益的变化情况, 投入量偏大、偏小还是处在最适规模, 规模过大或过小都将导致平均投入的增加[31]。纯技术效率表示要素资源的配置、利用水平, 反映对所投入资源的利用是否有效, 输出相对输入的效率情况。综合效率反映要素资源的配置、利用水平和规模集聚水平, 为以上两者的值相乘所得, 两者共同决定了决策单元的综合效率水平。

Malmquist生产率变化指数可以分解为综合效率变化指数和技术进步变化指数, 技术进步变化指数表示生产技术的变化, 综合效率变化指数进一步分解为纯技术效率变化指数和规模效率变化指数。Malmquist生产率变化指数模型为:

TFPC代表生产率变化指数,

利用上述DEA模型和加工处理的数据, 运行DEAP2.1软件, 分别计算得出2000-2010年14个能源输出、输入大省的能源消费经济、环境绩效及其分解的结果, 即综合效率、纯技术效率和规模效率, 并对其特征进行归纳。由于数据量过大, 文中仅显示2000、2003、2006和2010年的数据 (表1-表4)。

4.1.1 能源输出大省的能源消费绩效分析 能源消费经济产出综合效率最优省份占能源输出大省的50%, 能源消费环境产出综合效率最优省份所占比重略高, 由67%上升至83%。2000年山西、内蒙古、贵州的能源消费经济产出综合效率达到了DEA效率最优, 内蒙古、陕西、新疆、贵州的能源消费环境产出综合效率达到了DEA效率最优, 山西的能源消费经济绩效好而环境绩效差, 陕西和新疆的能源消费环境绩效好而经济绩效差, 黑龙江的能源消费经济绩效、环境绩效都较差, 只有内蒙古和贵州的能源消费经济绩效和环境绩效同时达到最优。2010年山西、黑龙江、贵州的能源消费经济产出综合效率达到了DEA效率最优, 山西、陕西、黑龙江、新疆、贵州的能源消费环境产出综合效率达到了DEA效率最优, 陕西和新疆的能源消费环境绩效好而经济绩效差, 内蒙古的能源消费经济绩效、环境绩效都较差, 山西、黑龙江、贵州的能源消费经济绩效和环境绩效同时达到最优 (表1, 表2)。

| 表1 2000-2010年中国能源输出大省的能源消费经济绩效比较 Tab. 1 The comparisons of energy consumption efficiency on economy among China's major energy output provinces from 2000 to 2010 |

| 表2 2000-2010年中国能源输出大省的能源消费环境绩效比较 Tab. 2 The comparisons of energy consumption efficiency on trash discharge among China's major energy output provinces from 2000 to 2010 |

2000、2010年导致各能源输出大省能源消费绩效偏低的原因大致有以下几种, 行业规模集聚水平低导致陕西、新疆的能源消费经济绩效低, 同时也导致山西的能源消费环境绩效偏低, 黑龙江 (2000年) 和内蒙古 (2010年) 的能源配置、利用水平以及行业规模集聚水平偏低导致其能源消费经济绩效、环境绩效偏低。2000、2003、2006、2010年分别有1个 (陕西)、1个 (陕西)、3个 (内蒙古、陕西、新疆)、2个 (陕西、新疆) 省份的能源消费经济产出综合效率低于全国平均水平。观察年份内能源输出大省的能源消费环境产出综合效率都高于全国平均水平 (表1, 表2)。

4.1.2 能源输入大省的能源消费绩效分析 能源消费经济产出综合效率最优省份所占比重明显上升, 由2000年的38%上升至2010年的75%。能源消费环境产出综合效率最优省份所占比重较低, 由2000年的50%下降至2010年的25%。2000年分别有3个 (广东、江苏、浙江) 和4个 (广东、浙江、湖北、上海) 能源输入大省的能源消费经济产出和环境产出综合效率达到了DEA效率最优, 江苏的经济绩效好而环境绩效差, 湖北和上海的环境绩效好而经济绩效差, 辽宁、山东、浙江、河北的经济绩效和环境绩效都较差, 只有广东和浙江的能源消费经济绩效和环境绩效同时达到最优。2010年分别有6个 (广东、江苏、浙江、湖北、辽宁、上海)和2个 (浙江、上海) 能源输入大省的能源消费经济产出和环境产出综合效率达到了DEA效率最优, 广东、江苏、湖北、辽宁的经济绩效好而环境绩效差, 山东和河北的经济绩效和环境绩效都较差, 只有浙江和上海的能源消费经济绩效和环境绩效同时达到最优 (表3, 表4)。

| 表3 2000-2010年中国能源输入大省的能源消费经济绩效比较 Tab. 3 The comparisons of energy consumption efficiency on economy among China's major energy input provinces from 2000 to 2010 |

| 表4 2000-2010年中国能源输入大省的能源消费环境绩效比较 Tab. 4 The comparisons of energy consumption efficiency on trash discharge among China's major energy input provinces from 2000 to 2010 |

2000、2010年导致中国各能源输入大省能源消费绩效偏低的原因大致有以下几类, 行业规模集聚水平偏低导致河北、上海 (2000年) 的能源消费经济绩效偏低, 能源配置、利用水平以及行业规模集聚水平偏低导致山东、辽宁 (2000年)、湖北 (2000年) 的能源消费经济绩效偏低, 同时也导致河北、山东、辽宁、湖北 (2010年)、江苏、广东 (2010年) 的能源消费环境绩效偏低。2000、2003、2006、2010年分别有2个 (湖北、辽宁)、1个 (辽宁)、0个、0个省份的能源消费经济产出综合效率低于全国平均水平。观察年份内能源输入大省的能源消费环境产出综合效率都高于全国平均水平 (表3, 表4)。

4.1.3 能源输出、输入大省的能源消费绩效比较 能源输出大省中能源消费经济绩效最优省份的数量不变, 而能源消费环境绩效最优省份的数量上升, 能源输入大省中能源消费经济绩效最优省份的数量上升, 而能源消费环境绩效最优省份的数量下降, 总体来看, 能源输出大省的能源消费经济绩效改善落后于能源输入大省, 但在环境绩效改善方面能源输出大省整体上强于能源输入大省。上述评价结果与现实情况相符合, 能源输出大省大多是中国经济发展水平低、发展速度慢与能源消费量较少、增长慢的地区, 能源消费经济绩效增长不明显, 但环境绩效呈现改善迹象; 而能源输入大省大多是中国经济发展水平比较高、发展速度快与能源消费基数大、增长快的地区, 大幅增长的能源消费提高了经济效益, 同时也带来巨大环境压力。能源输入大省的基于经济产出纯技术效率最优省份明显多于基于环境产出纯技术效率最优省份, 更多的追求能源消费的经济利益, 而忽略了在能源清洁利用方面的技术投入和应用。同时, 能源输出、输入大省中较多省份的能源消费规模效率较低, 能源消费配置效果不佳。重工业化产业结构、以煤炭为主的能源消费结构、能源技术水平、能源配置等因素, 共同决定了各能源消费大省以牺牲环境为代价发展经济。

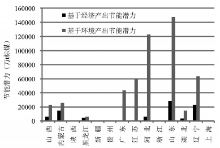

利用上述Malmquist生产率指数模型, 分别计算得出2000-2010年各能源输出、输入大省的能源消费综合效率变化、技术进步变化、纯技术效率变化、规模效率变化和生产率变化的指数 (表5-表8)。在计算效率的同时上述DEA方法还可以计算投入产出松弛, 即在产出不变的情况下投入可以如何最小化, 或在投入不变的情况下产出可以如何最大化, 据此本文计算2000-2010年基于经济产出和环境产出不变的情况下投入可以如何最小化, 即节能潜力 (图3)。

4.2.1 能源输出大省的能源消费绩效变化趋势及节能潜力 2000-2010年陕西、黑龙江、贵州的能源消费经济绩效呈弱改善趋势, 其中陕西和贵州的经济绩效弱改善得益于技术进步, 黑龙江的经济绩效弱改善得益于技术进步、纯技术效率和规模效率3者都提高。山西、内蒙古、新疆的能源消费经济绩效呈下降趋势, 且能源消费经济绩效变化指数低于全国平均水平, 其中山西的经济绩效下降源于技术进步下降, 新疆的经济绩效下降主要是因规模效率下降, 技术进步、纯技术效率、规模效率3者都出现下降导致内蒙古的经济绩效下降 (表5)。另外, 2000-2010年内蒙古、山西、黑龙江分别存在14, 468万t、6, 222万t、4, 311万t标煤基于经济产出节能潜力 (图3)。

| 表5 基于Malmquist指数的2000-2010年中国各能源输出大省能源消费经济绩效的变化 Tab. 5 The change of energy consumption efficiency on economy of each major energy output province of China from 2000 to 2010 based on Malmquist index |

2000-2010年中国能源输出大省的能源消费环境绩效均呈下降趋势, 其中内蒙古、陕西、新疆的能源消费环境绩效变化指数低于全国平均水平。山西、陕西、黑龙江、新疆、贵州的能源消费环境绩效下降, 主要是因技术进步出现下降; 内蒙古的能源消费环境绩效下降源于技术进步、纯技术效率和规模效率3者都出现下降(表6)。2000-2010年内蒙古、山西、黑龙江分别存在 25, 924.357万t、22, 646.097万t、5, 612.41万t标煤基于环境产出节能潜力 (图3)。

| 表6 基于Malmquist指数的2000-2010年中国各能源输出大省能源消费环境绩效的变化 Tab. 6 The change of energy consumption efficiency on trash discharge of each China's major energy output province from 2000 to 2010 based on Malmquist index |

4.2.2 能源输入大省的能源消费绩效变化趋势及节能潜力 2000-2010年河北、湖北、辽宁和上海的能源消费经济绩效呈弱改善趋势, 其中河北的经济绩效弱改善得益于规模效率的提高, 湖北的经济绩效弱改善得益于纯技术效率和规模效率的提高, 上海的经济绩效弱改善得益于技术进步和规模效率的提高, 辽宁的经济绩效弱改善得益于技术进步、纯技术效率和规模效率3者都提高。广东、江苏、浙江、山东的能源消费经济绩效呈下降趋势, 且能源消费经济绩效变化指数低于全国平均水平, 其中广东、江苏、浙江的经济绩效下降源于技术进步下降, 山东的经济绩效下降源于技术进步和规模效率的下降 (表7)。2000-2010年辽宁、河北、湖北分别存在23, 082万t、5, 717万t、3, 561万t标煤基于经济产出节能潜力 (图3)。

| 表7 基于Malmquist指数的2000-2010年中国各能源输入大省能源消费经济绩效的变化 Tab. 3 The change of energy consumption efficiency on economy of each China's major energy input provinces from 2000 to 2010 based on Malmquist index |

2000-2010年中国能源输入大省的能源消费环境绩效均呈下降趋势, 其中广东、浙江、山东、湖北的能源消费环境绩效变化指数低于全国平均水平。浙江、辽宁、上海的能源消费环境绩效下降主要是因技术进步出现下降, 山东的能源消费环境绩效下降主要源于技术进步和规模效率下降, 江苏和河北的能源消费环境绩效下降主要是因技术进步和纯技术效率下降, 广东、湖北的能源消费环境绩效下降源于技术进步、纯技术效率和规模效率3者都出现下降 (表8)。2000-2010年河北、辽宁、江苏、广东、湖北分别存在122, 583.164万t、63, 320.923万t、59, 329.484万t、43, 294.874万t、14, 770.361万t标煤基于环境产出节能潜力 (图3)。

| 表8 基于Malmquist指数的2000-2010年中国各能源输入大省能源消费环境绩效的变化 Tab. 4 The change of energy consumption efficiency on trash discharge of each China's major energy input province from 2000 to 2010 based on Malmquist index |

由上述分析可知, 无论是能源输出大省还是能源输入大省, 技术进步都是决定能源消费绩效变化趋势的关键。技术进步对能源输出大省陕西、黑龙江、贵州以及能源输入大省辽宁、上海的能源消费经济绩效改善作用重大。14个能源输出和输入大省的能源消费环境绩效均出现下降, 技术进步变化指数降低是重要原因。从图3也可以看出, 2000-2010年基于环境产出节能潜力远高于基于经济产出节能潜力, 尤其是能源输入大省, 说明近年来促进节能减排的技术研发及应用并不到位。能源输出和输入大省中节能潜力较大省份的二次产业和 (或) 煤炭消费所占比重都偏高, 因此, 加快能源利用技术进步步伐, 促进产业结构和能源消费结构优化是减少能源浪费、节能的关键。

'> | 图3 2000-2010年中国能源输出和输入大省基于经济产出、环境产出节能潜力分析Fig. 3 The energy saving potential analysis of each China's major energy output and input province from 2000 to 2010 based on economy output and trash discharge |

本文利用DEA和Malmquist生产率指数方法对2000-2010年中国14个能源输出和输入大省的能源消费经济、环境绩效及其变化趋势、节能潜力进行了深入研究。研究结论如下:① 能源输出大省的能源消费绩效未达最优主要受规模效率制约, 规模效率和纯技术效率对能源输入大省能源消费绩效未达最优的共同制约比较明显; ② 能源输出大省的整体能源消费经济绩效改善落后于能源输入大省, 但在环境绩效改善方面能源输出大省整体上强于能源输入大省; ③ 技术进步是决定能源输出和输入大省能源消费绩效变化趋势的关键; ④ 半数能源输出大省和大部分能源输入大省存在投入冗余现象, 基于环境产出投入冗余远高于基于经济产出投入冗余, 尤其是能源输入大省。

规模不经济或 (和) 能源配置、技术应用水平低导致部分省份能源消费绩效低下, 二次产业或 (和) 煤炭消费所占比重较高是其能源消费绩效低下的重要深层次原因, 能源消费绩效变化趋势主要受技术进步水平影响。应积极推动产业结构优化升级, 提升高新技术产业和现代服务业的发展比重, 引导资产重组向新技术和循环经济生产方式方向发展, 促进能源消费合理优化配置。提高企业产能利用率, 推动现有企业重组整合, 在保证地区重型支柱产业健康发展的同时, 循序淘汰行业落后闲置产能, 提高能源利用规模效率, 增加清洁能源消费比重。能源工业是能源输出大省的重要支柱产业, 应依托丰富的能源资源以及技术优势发展能源深加工产业, 提高能源附加值, 增加清洁、高效能源产品的供应和消费, 走园区化、规模化、集约化、一体化的发展路子, 提高能源消费经济绩效和环境绩效。多数能源输出、输入大省存在能源利用不充分, 在不影响经济健康发展的基础上适当减少能源投入量, 可以节约能源, 提高能源消费经济绩效和促进节能减排的实际效果, 走能源节约型的可持续发展道路。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|