作者简介:唐志鹏 (1978-), 男, 博士, 助理研究员, 中国地理学会会员 (S110007746M), 主要从事区域经济和区域可持续发展模拟研究等。E-mail: tangzp@igsnrr.ac.cn

基于投入产出分析理论,本文改进了测度出口引致区域碳排放直接、间接、溢出和反馈四种空间效应公式,并将测度经济发展的溢出和反馈理念扩展到出口对区域间碳排放双向影响的研究中。研究结果显示,1997-2007年全国实际出口引致8区域碳排放的直接效应均有所下降,除了北部沿海区域和西北区域,其他6个区域的间接效应也均有所下降。大部分沿海地区出口引致碳排放的溢出效应较高,北部和东部沿海区域由于与内地地区经济联系密切所受到的反馈效应也较高,但南部沿海区域由于加工贸易比重较高,所受到反馈效应相对少一些,京津区域由于城市职能定位经济辐射有限,所受到的反馈效应最低。内陆地区由于长期以来作为沿海地区的能源资源供应地以及对国内市场的依赖,出口引致碳排放的反馈效应普遍较高,其中西北和中部区域较为明显。注重区域间横向联合减排以及适宜性的区域减排政策有助于全国整体减排目标的实现。

Based on the multi-regional input-output theory, this paper improves four traditional input-output formulas about exports resulting in multi-regional carbon emissions spatial effects which include direct effect, indirect effect, spillover effect and feedback effect. And the latter two formulas are to measure the bidirectional influences of carbon emissions induced by regional exports between two regions. The results suggest that the direct effects of China's eight regions induced by national exports decreased from 1997 to 2007, and the indirect effects induced by national exports also decreased in most parts of China except the northern coastal and northwestern parts. During this period, most of China's coastal regions had strong spillover effects generated by their exports. The northern coastal and eastern coastal regions had stronger feedback effects, while the southern coastal region had weaker feedback effects and Beijing-Tianjin region had the weakest feedback effect brought by their exports respectively. All of the inland regions had strong feedback effects, especially for the northwest and central China due to their exports. More attention should be paid to inter-regional joint implementation so as to effectively achieve China's national carbon-reduction target.

改革开放以来, 中国的经济发展在以出口创汇的外贸政策引领下得到了迅速发展。根据联合国统计署网站公布的数据, 按照2005年不变价, 1981-2010年中国出口总额年均增长15.8%, 高于同期GDP年均增长率5.6个百分点。中国迅速融入到经济全球化的生产网络中, 但是世界工厂地位的确立使得中国长期以来位于微笑曲线中间, 每单位出口商品在获取微薄利润的同时, 却把较高的环境污染留在了国内。自2009年中国成为世界第一出口大国, 也迅速成为了世界碳排放第一大国。在全球应对气候变化形势下, 发展低碳经济成为中国实现未来可持续发展的唯一选择。经济全球化大大促进了地区间的贸易联系, 其中中国出口贸易引发的碳排放问题近年来已成为学术界关注的焦点之一。这些研究或者是立足于国家尺度研究了国际贸易中隐含碳排放, 如Shui和Harriss[1], Weber和Matthews[2], Lin和Sun[3], 魏本勇和方修琦等[4]以及李丁等[5], 张晓平从进出口国家的消费区位和排放区位研究了2000-2006年中国与美国、欧盟及日本双边贸易隐含碳的排放转移[6]; 或者如耿丽敏等[7]、李臣和张瑞[8]立足于省域尺度上隐含碳的计算分析, 石敏俊等[9]分析了2002年和2007年中国省区市碳足迹和人均碳足迹的空间差异, 同时基于区域间投入产出模型计算了2002年省区间碳排放转移并总结了其特点。这些研究对于国家或省域出口等最终需求引致的具体碳排放量以及区域间转移作了实证性分析, 为本文提供了有益借鉴。此外, 由于某一区域的经济发展和知识技术创新往往会对其他区域产生溢出效应[10], 而在商品整个生产流程引致碳排放的全面核算中, 出口在促进本区域经济增长引致碳排放时, 也会促进其他区域经济增长引致碳排放, 从而产生类似经济发展的碳排放溢出效应。与此同时, 在区域间经济联系的作用下, 其他区域的经济增长也会反过来促进该区域的经济增长形成经济发展的反馈效应[11], 这样也同样会形成碳排放的反馈效应。由此可见, 在区域经济增长的同时, 不仅会在区域之间形成经济发展的溢出和反馈效应, 也会引起不同空间碳排放的溢出和反馈效应。出口作为最终需求拉动经济增长的同时也带来了资源环境等方面负效应, 并且这种负效应往往发生在多个地区之间。上述出口引致不同区域之间直接、间接、溢出和反馈的碳排放, 涉及到多个区域空间。应该说, 这种出口的变化对多个区域碳排放造成的影响也可看作是一种出口导致不同空间环境变化的空间效应。从目前研究碳排放影响的主要方法来看, 基于统计学基础的计量分析方法虽然简单且灵活性强为较多研究者所运用, 但是由于计量模型中选取的不同指标差异往往导致所得结论不尽相同, 同时计量模型在研究区域间的反馈性影响也显得无能为力, 投入产出分析由于比较系统地反映了国民经济结构且研究框架相对固定, 在分析反馈影响有着计量分析无法比拟的优势[11], 成为研究区域碳排放的一个有力工具。Leontief在20世纪30年代系统的提出了投入产出分析框架并于70年代首次应用到资源环境领域。Isard、Chenery和Moses于20世纪50年代先后分别提出IRIO和MRIO模型[12], 奠定了进行多个区域经济、资源和环境分析的研究框架。

综上所述, 目前绝大部分地区间碳排放的研究主要是基于投入产出模型通过最终需求总量来核算不同地区的碳排放量, 并且计算出口引致地区的碳排放包括碳转移和碳足迹等, 就其本质而言, 主要还是从区域间经济联系角度来核算最终需求引致不同地区间基于直接和间接基础上的完全碳排放, 应该说间接排放的应用起到了关键作用, 但是间接排放又必须以直接排放为基础, 因此“ 直接” 与“ 间接” 是相对应的两个概念。对于贸易隐含中的碳核算来说, 地区间的碳转移和碳足迹等其本质上都是侧重考察最终需求对区域环境最终造成的一种单向影响, 与此同时, 地区间相互交织的生产联系也决定了最终需求必然会在地区间最终造成碳反馈的双向影响, 这种反馈作用与溢出同时发生, 同样反馈也是以溢出为基础, 因此“ 反馈” 与“ 溢出” 也是相对应的两个概念, 在经济全球化的时代, 这种双向影响是不容忽视的。此外, 最终需求出口项引致区域碳排放的总量不仅取决于出口总额, 也取决于出口引致区域碳排放的能力大小, 即出口每增加1个经济单位所带来地区间各种不同碳排放 (直接、间接、溢出和反馈) 的实物增加量。这种能力正是多个区域之间直接碳排放系数、中间投入结构和出口结构共同综合作用的结果。“ 继续稳定和拓展外需, 加快转变外贸发展方式, 推动外贸发展从规模扩张向质量效益提高转变” 是中国“ 十二五” 规划纲要中优化对外贸易结构的主要内容。在中国出口贸易不断增长背景下, 不仅仅需要通过出口总量来计算所引致不同地区的碳排放总量, 更需要解析出口引致地区碳排放的能力, 才能为不同区域提升出口的环境效益提供决策依据, 这也正是本文研究目的所在。鉴于上述研究成果更多基于最终需求对地区碳排放最终造成单向影响的角度着眼于碳核算, 本文旨在从经济地理学地区间相互依赖相互作用的视角, 在解析出口最终引致区域碳排放直接和间接效应的单向影响基础上, 进一步解析出口引致区域间碳排放溢出和反馈的双向影响。

从上述出口对中国区域碳排放影响中涉及不同的空间效应来看, 主要可以归结为两个方面:一, 从全国整体出口层面来看, 具体到各区域出口除了直接引致本地区产生碳排放外, 在区域间相互依赖的作用下, 还会间接导致其他区域产生碳排放, 需要通过准确测度全国出口引致区域碳排放的直接和间接效应, 即通过测度全国每增加1个单位出口引致具体区域直接和间接碳排放的增加量来解析全国出口最终引致区域碳排放的单向影响能力; 二, 从局部区域出口层面来看, 在区域间相互作用下, 出口会同时引致各区域碳排放的溢出和反馈, 会对本区域以外的其他区域最终产生单向的碳排放溢出, 并且在溢出的同时又会反过来对本区域碳排放产生反馈影响, 需要通过准确测度区域出口引致区域间碳排放的溢出和反馈效应, 即通过测度各区域每增加1个单位出口引致对其他区域碳排放溢出的增加量以及同时所受到其他区域碳排放反馈的增加量来解析区域出口最终引致区域间碳排放的双向影响能力。因此, 本文以中国1997-2007年8区域出口为例, 进行区域间的投入产出分析, 提出关于出口对中国区域碳排放影响的直接、间接、溢出和反馈的空间效应测度的改进公式并作实证分析, 为相关部门制定低碳出口的适宜性区域政策进而最终实现全国整体碳减排目标提供科学的决策依据。

本文中投入产出数据来自中国1997-2007年的三张投入产出表, 包括国家信息中心研制的中国1997年和2002年区域间投入产出表, 以及中国科学院地理科学与资源研究所和国家统计局联合研制的中国2007年30省区市区域间投入产出表[13]。西藏、香港、澳门和台湾由于缺乏相关的数据, 投入产出表涉及的地区仅包含了大陆30省区市。碳排放所需要的一次能源数据来自1997-2007年中国能源统计年鉴, 碳排放的计算采用IPCC中各种化石能源的净发热值和缺省含碳量等因子系数。本研究重点在于考察空间效应, 同时为了保证不同年份的产业口径具有可比性, 依据国家信息中心研制的中国1997年区域间投入产出表将中国30省区市划分为8区域4部门。8区域划分为:东北区域 (黑龙江、吉林、辽宁), 京津区域 (北京、天津), 北部沿海区域 (河北、山东), 东部沿海区域 (上海、江苏、浙江), 南部沿海区域(福建、广东、海南), 中部区域 (山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西), 西北区域 (内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆) 和西南区域 (四川、重庆、广西、云南和贵州)。每个区域的三次产业部门统一划分为:1、农业; 2、工业; 3、建筑业; 4、服务业。由于本文中着重对不同年份下出口引致各个区域之间的碳排放实物量作相对大小的比较分析, 故文中投入产出表中的经济数据为当年价。

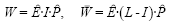

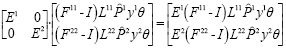

假设以两区域为例, 每个区域均为n个部门, 在行方向平衡建立模型为公式 (1) 如下:

式中,

为强调地区差别上述式子仅在各子矩阵标注上标, 用以表示相应地区。污染作为经济活动的副产品, 直接和产出水平相关[13]。在公式 (1) 两边同时引入直接碳排放系数行向量E, 将公式 (1) 改写为公式 (2)。

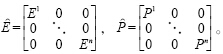

式中:E为1× 2n的直接碳排放系数行向量, Y为2n× 1的最终使用列向量, X为2n× 1的总产出列向量, L为2n× 2n的列昂惕夫逆矩阵,

(3) (3) |

去掉出口规模总量y, 在直接排放系数

(4)

(4)

式中,

这里, C为m· n× m· n的全国实际出口引致区域直接和间接碳排放量的空间分布矩阵,  为相应地区部门m· n× m· n直接碳排放系数对角阵,

为相应地区部门m· n× m· n直接碳排放系数对角阵,

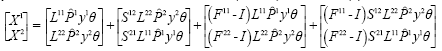

Miller最早应用投入产出技术测度区域间的经济增长引致的反馈效应, 但并没有严格分解出溢出效应[16]。后来学者们陆续在此基础上将溢出效应与反馈效应分解开来, 并致力于实证分析[17, 18, 19]。潘文卿进一步严格区分了两区域间的乘数效应、溢出效应和反馈效应。因具体的推导过程比较繁琐, 这里仅给出潘文卿的两地区投入产出模型的最终形式, 如公式 (5) 所示[20]。

式中, L11 = (I - A11)-1, L22 = (I - A22)-1, S12 = (I - A11)-1A12, S21 = (I - A22)-1A21,

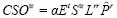

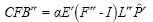

在公式 (5) 中右边第一项为区域内的乘数效应, 第二项为区域间的溢出效应, 第三项为区域间的反馈效应。在反馈效应中, 区域1最终需求的变化影响到自身总产出变化, 同时在区域间经济联系下通过影响到区域2发生变化后, 再反过来影响自身总产出的变化。显然, 区域间反馈效应由本区域和其他区域两部分的最终需求变化引起。区域1的总产出变化由自身区域最终需求Y1引起的分为两部分包括L11Y1和 (F11 - I)L11Y1, L11Y1表示区域内的乘数效应, (F11 - I)L11Y1则表示通过区域2与区域1的联系S12S21引起的区域间反馈。区域间经济发展的溢出效应和反馈效应通过求和算子行向量α = (1, 1, ...1) 分别表示为以下的公式 (6) 和 (7)[20]:

区域间溢出效应:

区域间反馈效应:

这里, SOtr为1× n的行向量, 其中第j个元素

(8)

(8)

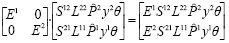

若研究两个地区间最终需求引致的碳排放溢出和反馈效应, 同样需要对等式 (8) 加以改进, 在等式 (8) 两边同时左乘直接碳排放系数对角阵

且第三项为:

在引入了左乘直接碳排放系数对角阵

区域间碳排放溢出效应:

(9) (9) |

区域间碳排放反馈效应:

(10) (10) |

公式 (9) 和 (10) 中, CSOtr为1× n的行向量, 其中第j个元素

根据中国统计年鉴相关年份数据显示, 在上述全国8区域中, 1997年东部沿海区域 (上海、江苏和浙江) 出口总额占全国总出口的21.5%, 2002年为30.7%, 2007年则达到39.1%, 而1997年南部沿海区域 (福建、广东和海南) 出口总额占全国总出口的46.9%, 2002年为42.0%, 2007年则达到34.5%, 其余6个区域每个区域出口总额均未超过全国总出口的9% (图1)。

在相应年份的出口结构下, 本文以1亿元作为出口的1个单位。采用公式 (4) 计算1997-2007年中国每增加1亿元出口引致8区域直接和间接碳排放增加量的空间效应如表1所示。由表1可以看出, 1997年全国出口每增加1亿元引致各区域直接和间接碳排放的增加量包括碳排放的空间, 譬如1997年全国出口每增加1亿元引致东北区域增加总排放量1671 t, 其中引致本区域直接碳排放增加量551 t, 本区域间接排放增加量713 t, 同时引致东部沿海区域间接的碳排放增加量148 t, 引致南部沿海区域间接的碳排放增加量137 t等等。2002年和2007年的情况也类似。

根据表1的数据结果显示, 全国出口引致的东部沿海区域和南部沿海区域碳排放无论是直接排放、间接排放空间效应都位居前列, 这与两个区域在全国出口比重中占据主导地位是密不可分的。从全国出口引致区域直接和间接碳排放来看, 1997-2007年全国出口每增加1亿元引致东部沿海区域和南部沿海区域直接和间接的碳排放增加量均有所降低, 表明这一时期两区域贸易的质量效益有所上升, 譬如1997年全国出口每增加1亿元引致东部沿海区域增加总碳排放2332 t (本区域直接排放810 t, 本区域间接排放1084 t和其他区域间接排放438 t), 2002年全国出口每增加1亿元则引致东部沿海区域增加总碳排放1598 t (本区域直接排放761 t, 本区域间接排放715 t和其他区域间接排放122 t), 2007年全国出口每增加1亿元则引致东部沿海区域增加总碳排放1086 t (本区域直接排放538吨, 本区域间接排放452 t和其他区域间接排放96 t), 南部沿海区域也呈类似的情况。全国出口引致南部沿海区域直接碳排放增加量所占总排放增加量比重相对最高, 表明引致其他区域的间接碳排放增加量所占比重一直最低, 南部沿海区域主要从事加工出口贸易, 其出口与国内其他区域经济联系程度较低。总体来看, 全国出口每增加1亿元引致北部沿海、东部沿海和南部沿海区域碳排放的直接效应居于前列。3个沿海区域作为贸易大区, 全国出口引致这3个区域碳排放直接效应的减弱对于我国提升贸易环境效益至关重要, 中部区域作为我国重要的能源输送地区, 尽管出口总额不高, 但引致该区域碳排放的间接效应也不容忽视。同时发现在全国出口引致绝大部分区域1997-2007年碳排放直接和间接效应均有所减弱的趋势下, 引致北部沿海区域和西北区域碳排放在2002-2007年的间接效应反而有所增强, 进一步计算得到2007年北部沿海区域间接效应中来自本地的高达53.0%, 而西北区域仅为18.4%, 表明这一时期西北区域成为中国出口引致其他区域碳排放间接效应增强的唯一地区。西北区域目前成为全国出口引致的碳排放最主要源地, 西北区域的内蒙古、陕西和新疆都是我国主要的产煤基地。

| 表1 1997-2007年全国每增加1亿元出口引致8区域直接和间接碳排放增加量的空间效应 (t) Tab. 1 The eight regional spatial effects of the direct and indirect increase carbon emissions induced by an additional 108 CNY exports in China from 1997-2007 (ton) |

进一步从区域出口层面解析区域间碳排放相互作用的双向影响。由前面数据得知, 东部沿海区域和南部沿海区域出口始终占据着我国出口的主导地位。采用公式 (9) 和 (10) 计算1997-2007年东部沿海区域和南部沿海区域出口每增加1亿元引致区域间碳排放的溢出及反馈效应, 分别如图2和图3所示。

从图2和图3的溢出效应显示结果来看, 1997年东部沿海区域出口每增加1亿元, 将引致其他区域农业增加碳排放20.09 t, 工业增加碳排放4770.30 t, 建筑业增加碳排放8.63 t, 服务业增加碳排放443.81 t。2002年东部沿海区域出口每增加1亿元, 将引致其他区域农业增加碳排放4.03 t, 工业增加碳排放1017.65 t, 建筑业增加碳排放3.30 t, 服务业增加碳排放38.68 t。2007年东部沿海区域出口每增加1亿元, 将引致其他区域农业增加碳排放1.29 t, 工业增加碳排放1416.49 t, 建筑业增加碳排放13.14 t, 服务业增加碳排放92.96 t。1997-2002年东部沿海区域出口每增加1亿元引致其他区域碳排放在各个部门均有所下降, 2002-2007年除了农业有所下降外, 其他部门都出现了反弹。从南部沿海区域来看, 1997年出口每增加1亿元, 将引致其他区域农业增加碳排放31.37 t, 工业增加碳排放4592.34 t, 建筑业增加碳排放8.44 t, 服务业增加碳排放474.73 t, 2002年农业、工业、建筑业和服务业碳排放依次增加为9.28 t、1066.95 t、0 t、58.58 t, 2007年则依次为1.52 t、1404.61 t、0.83 t、70.74 t。因此, 1997-2002年南部沿海区域出口每增加1亿元引致其他区域碳排放在各个部门均有所下降, 2002-2007年除了农业有所下降外, 其他部门都出现了反弹, 这与东部沿海区域呈现的空间溢出效应相同。从分部门的具体溢出数值来看, 东部沿海区域和南部沿海区域出口每增加1亿元引致其他区域的碳排放差异并不明显。这两个区域对全国其他区域的碳溢出作用相差不大。

再来进一步考察区域间碳排放的反馈效应, 根据图2和图3的显示结果, 1997年东部沿海区域出口每增加1亿元通过影响到其他区域的总产出, 在区域间相互作用下反过来又将引致东部沿海区域自身农业增加碳排放0.57 t, 工业增加碳排放134.67 t, 建筑业增加碳排放0.24 t, 服务业增加碳排放12.68 t。2002年和2007年东部沿海区域农业、工业、建筑业和服务业则依次分别为0.09 t和0.03 t, 19.72 t和27.54 t, 0.06 t和0.25 t, 0.77 t和1.93 t。1997-2002年东部沿海区域出口每增加1亿元通过空间反馈效应引致自身区域碳排放在各个部门均有所下降, 2002-2007年除了农业有所下降外, 其他部门都出现了反弹。再从南部沿海区域来看, 1997年出口每增加1亿元, 通过空间反馈效应引致自身区域农业增加碳排放0.41 t, 工业增加碳排放56.98 t, 建筑业增加碳排放0.10 t, 服务业增加碳排放5.95 t, 2002年农业, 工业, 建筑业和服务业碳排放依次增加为0.09 t, 9.94 t, 0 t和0.59 t, 2007年则依次为0.02 t, 12.96 t, 0.01.t和0.7. t。因此, 1997-2002年南部沿海区域出口每增加1个单位通过空间反馈效应引致自身区域碳排放在各个部门均有所下降, 2002-2007年除了农业有所下降外, 其他部门又都出现了反弹, 这也与东部沿海区域呈现的空间反馈效应相同。对于出口引致碳排放的溢出和反馈效应, 1997-2007年工业部门始终在东部沿海区域和南部沿海区域起着绝对优势地位, 而农业和建筑业相对较弱。再进一步通过各区域出口引致碳排放的溢出效应和反馈效应的比值来解析区域之间的空间联系, 计算结果如表2所示。

| 表2 1997-2007年中国8区域出口引致碳排放的溢出和反馈效应的比值 Tab. 2 The spillover to feedback ratios of carbon emissions effects induced by exports in eight regions of China during 1997-2007 |

从工业部门出口引致碳排放的溢出和反馈的比值来比较东部沿海区域和南部沿海区域, 1997年东部沿海区域出口每增加1个单位引致碳排放的溢出与反馈比值为35.4, 2002年和2007年分别为51.6和51.4, 而南部沿海区域1997-2007年则依次为80.6、107.3和108.3。1997-2007年两个区域每增加1亿元溢出的碳大体相同, 但是东部沿海区域受到的反馈碳为南部沿海区域2倍左右, 这表明在区域间的能源 (碳排放) 经济联系上, 东部沿海区域与全国其他区域的经济联系比南部沿海区域更紧密, 隐含在地区间产品贸易流中的隐含碳联系也更紧密。由于沿海地区经济发展多依赖于本地以外市场, 其中东部沿海区域经济总量大, 产业类型多为中间需求大的加工制造业, 对国内经济的需求引致效应较强, 经济增长和出口贸易引致的本地碳排放和区外碳排放自然也就较大, 南部沿海地区加工贸易的比重较大, 对外经济联系多依赖国际市场, 对国内经济的需求引致效应相对较弱[21]。相关出口贸易对各地区经济联系作用的研究结论也显示[21]:南部沿海区域加工出口贸易的依存度较高, 更多参与了国际市场联系而并非国内市场, 东部沿海区域对国内市场和国际市场的依存都较明显, 而东北区域、北部沿海、中部区域、西北区域和西南区域主要更多与国内非本地市场联系更紧密。从区域出口引致区域间碳排放溢出与反馈的比值来看, 东北区域、北部沿海、中部区域、西北区域和西南区域的比值较低, 更多向国内其他区域输送高能耗产品, 并且也依赖于其他区域的经济发展, 故这五个区域出口所引致自身碳排放的反馈效应也较大。京津区域出口引致碳排放的溢出与反馈效应比值1997-2007年一直保持最高, 表明京津区域向国内其他区域溢出较多碳的同时, 受到经由其他区域反馈碳的影响却较小。长期以来京津区域作为环渤海最主要的经济增长区, 由于其特殊的行政职能定位并未能够使得其他区域有效的参与到自身经济资源的共享, 在保持全国低碳城市运营的同时, 却消耗了来自其他区域大量能源资源型产品, 对其他区域溢出了较多的碳, 这也进一步论证了京津区域长期以来一直未能够像东部沿海区域一样对国内其他区域形成有效的经济辐射。

(1) 从全国出口最终引致区域碳排放的单向影响来看, 1997-2007年全国出口引致8区域碳排放的直接效应均有所下降; 除2002-2007年北部沿海区域和西北区域外, 1997-2007年引致其他区域碳排放的间接效应也有所下降。其中, 全国出口引致东部沿海、南部沿海和北部沿海3个贸易大区碳排放的直接效应居于前列, 引致中部、西北和西南区域碳排放的间接效应则居于前列; 从区域出口最终引致区域间碳排放的双向影响来看, 1997-2007年东部沿海、南部沿海和京津区域出口对其他区域碳排放的溢出效应居于前列, 而中部和西北区域出口引致自身碳排放的反馈效应居于前列, 京津区域出口引致自身碳排放的反馈效应最低。工业始终是各区域出口引致区域间碳排放的溢出和反馈效应最大的产业部门。

(2) 改革开放后“ 两个大局” 的战略实施使得沿海地区处于出口商品的生产链下游, 而内陆地区更多为沿海地区提供能源资源进而被锁定于出口商品的生产链上游。从出口最终引致区域碳排放单向影响的传统观点[9, 21]来看, 沿海地区更应关注的是直接效应, 内陆地区则是间接效应, 文中的计算结果也再次论证了这一观点。而进一步从出口最终引致区域间碳排放的双向影响来看, 在沿海地区中, 北部和东部沿海区域在向其他区域溢出较多碳的同时, 也受到了较多的反馈碳, 而南部沿海区域由于“ 两头在外” 的加工出口贸易相对比重较高, 故所受到的反馈碳也相对少一些。京津区域由于自身特殊的城市职能定位并未能够打破行政边界与其他区域建立良好的经济互动联系, 在向其他区域溢出较多碳的同时, 所受到的反馈碳却非常少。东北、西北、中部和西南4个内陆地区与国内其他区域具有较强的经济双向依赖关系, 在向其他区域溢出碳的同时, 也受到了较多的反馈碳, 其中西北和中部区域集中了我国主要的能源省份, 受到的反馈碳较多, 而东北和西南次之。

(3) 现有区域减排政策多是从国家到省市县自上而下的任务分解, 纵向层次明显, 但是区域间经济联系的客观存在决定了更应该注重区域间横向联合减排, 以避免生产链的断裂造成碳泄漏, 进而影响全国碳减排整体目标的实现。文中计算分析结果显示出口引致区域碳排放能力的空间格局并非全国一貌, 因此“ 一刀切” 的区域减排政策明显不适用, 需要采取因地制宜性的空间政策, 具体而言就是:对于沿海地区, 重点考虑北部和东部沿海区域自身能源利用效率的提升, 在出口引致区域间碳排放的双向影响下必然会使得自身区域和其他相关区域碳排放加速下降; 南部沿海区域根据自身依赖国际市场的特征可考虑进口替代的策略实现自身的减排; 京津区域应打破行政边界实现经济功能更大面积的辐射, 利用自身技术优势主动帮助能源资源供应区域提高能源加工转化效率, 以减少本区域的碳溢出; 对于内陆地区, 要尽可能实现产业多元化, 改变向沿海地区输送能源资源为主的单一化贸易方式, 优先考虑西北和中部区域的能源加工转化效率, 其次是东北和西南区域, 这样在出口引致区域间碳排放的双向影响下, 内陆地区能够有效的实现自身区域和其他相关区域碳减排目标。

(4) 本文基于投入产出分析理论, 改进了传统区域间投入产出的测度公式以研究出口项引致各个区域碳排放的四种空间效应。对于区域可持续发展涉及更复杂的人地要素而言, 可以依托本文的研究成果进一步研究其他最终需求项对碳排放的空间效应, 譬如投资项和消费项对碳排放的溢出和反馈效应, 并且对于资源环境问题而言, 还有很多其他的环境污染物排放可以探索, 如研究最终需求引致区域间其他环境污染物包括二氧化硫和工业废水等污染物的排放计算。此外, 就研究的空间尺度而言, 文中提出的测度公式研究的空间不仅仅适用于一个国家大区域尺度, 也可以适用于一个市域的区县尺度。总之, 文中对于空间效应测度的理论分析还可以得到更多的扩展。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|